OCR и вычитка: Давид Титиевский, октябрь 2007 г., Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

-----------------------------------------------------------

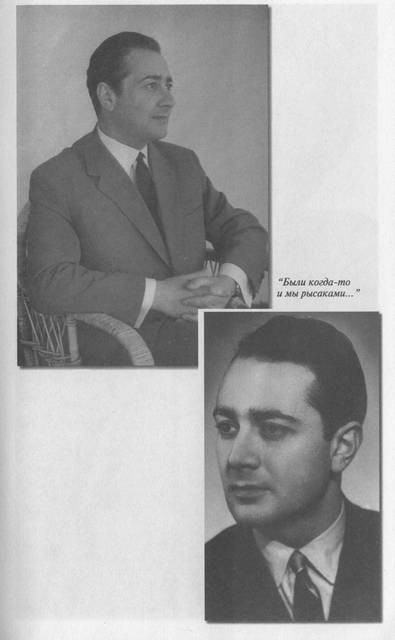

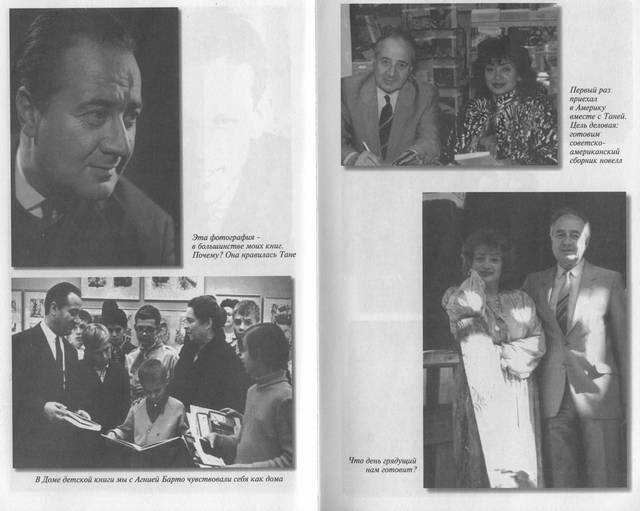

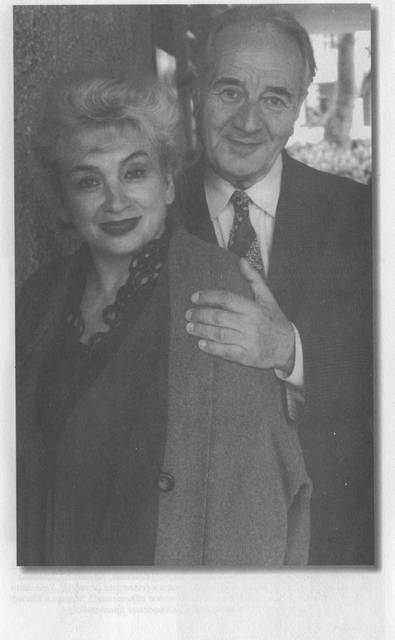

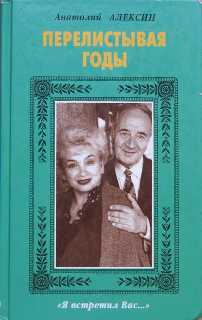

Анатолий Алексин

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ГОДЫ

Книга воспоминаний

МОСКВА

ТЕРРА – КНИЖНЫЙ КЛУБ

1998

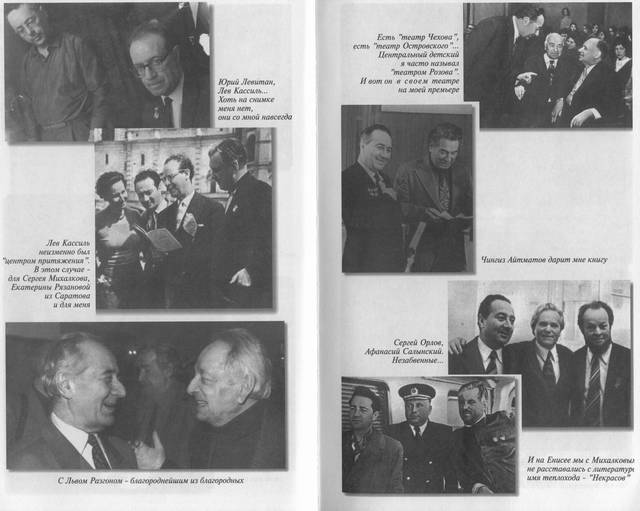

Книга современного писателя Анатолия Алексина — воспоминания о встречах с известными людьми искусства, литературы, кино, политики. Эти воспоминания представляют собой фрагменты писательского блокнота Алексина, новеллы и короткие повести.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Едва Лев Николаевич присел на крыльцо своего яснополянского дома, как в щеку ему вонзился комар. Толстой прихлопнул его ладонью, а стоявший рядом толстовец Чертков принялся нудить: «Вот вы, Лев Николаевич, учите нас не противляться злу, не ранить, не убивать... А сами убили живое существо — и на щеке у вас кровь!» Толстой ответил толстовцу:

— Не живите так подробно.

Вспоминаю этот случай, описанный очевидцем, потому что хочу последовать совету гения: не перемалывать вновь и подробно всю свою жизнь, а воссоздать лишь то, что, мне кажется, заслуживает воссоздания.

На художественность в этом случае не замахиваюсь, а хочу именно перелистать прожитое и поведать прежде всего не о своем бытие, а о событиях, которые, думается, воспроизводят важные приметы Времени, о знаменитых людях, которых — по деяниям их — знали весь бывший Советский Союз, вся Россия, а то и весь мир, и с которыми я был, как говорится, лично знаком.

Знаменитые — это отнюдь не всегда замечательные. Известность приносят и свершенное добро и, увы, свершенное зло, если они масштабны. А иногда в действиях знаменитостей непостижимо перемешаны свет и тень, теоретическое стремление к возвышенным целям и безнравственная неразборчивость в средствах. Пусть факты и люди предстанут такими, какими я их увидел. Зрение мое кому-то может показаться не вполне точным, даже искаженным. Что ж, на снайперство я тоже не претендую. Но постараюсь быть справедливым...

Перелистывая годы, я не буду верен законам последовательности, хронологии, а буду подчиняться, что поделаешь, своеволию памяти.

Но все это — ро мои личные воспоминания... Они являют собой лишь страницы писательского блокнота, который предпочитает язык фактов, конкретности — пусть суховатый,

3

но зато не отвлекающий от сути реальных событий, личностей, встреч.

Однако блокнотные страницы перемежаются новеллами и короткими повестями. Это тоже главы воспоминаний, но чаще они принадлежат как бы не мне, а тем, от чьего имени ведется повествование... Можно сказать, что они записаны мною «с голоса» чужих исповедей. Но и когда новеллы звучат «от третьего лица» — это все равно исповеди, это «тоже из жизни». Все сюжеты, даже самые невообразимые, загадочно соединившие в себе страшное и смешное, рождены реальностью, которая столь часто фантастичнее самой изощренной фантастики. Не случайно книга открывается новеллой «Рентген»: я пытаюсь высветить те недуги, те потрясения, горестные и счастливые, те ошеломившие меня высокие и низменные своеобразности характеров, поступков, с которыми свела жизнь. Нет, пожалуй, точнее сказать иначе: в своих новеллах и повестях я пытаюсь помочь самим читателям с рентгеновской пристальностью вглядеться во все это...

Надеюсь, не покажется нескромностью то, что я, в связи с вышесказанным, процитирую слова писателя и бесстрашного воителя за права людские Льва Разгона: «Анатолий Алексин, как правило, воздерживается от тяжко-окончательной оценки даже тех, кому после его детального нравственного исследования можно было бы поставить диагноз: злокачественно, неизлечимо. Писатель предоставляет право ставить моральные диагнозы читателям, потому что полностью доверяет их умению не только отличать добро от зла, но и устанавливать «степень виновности».

Новеллам и повестям, логично, мне думается, соседствующим с блокнотными записями, я здесь даю те имена, те названия, кои возникали не позже, не потом, а когда я внимал исповедям собеседников. Иные не совпадут с названиями в моих сборниках рассказов и повестей. К тому же, для этого издания я некоторые главы воспоминаний доработал и дополнил.

«Я встретил вас — и все былое...» Тютчевская строка звучит для меня эпиграфом к этим воспоминаниям. «Я встретил вас...» — обращаюсь я к дням и годам.

Былое, ожившее в сердце и памяти, — это и есть моя книга.

4

РЕНТГЕН

С голоса

Когда-то, в озорном детстве я упала и расшибла коленку. «До свадьбы заживет», — успокоила меня мама. Но предсказание не сбылось... Коленка затаила обиду — и через тридцать лет (когда свадьба давно уж стала воспоминанием!) она неожиданно и злокачественно воспалилась. И решила покинуть меня... вместе со всей ногой.

«Придется ампутировать!» — радуясь отсутствию разногласий, заявил врачебный консилиум.

Я навзрыд захлебнулась кашлем.

— С вами это часто случается? — осведомился глава консилиума.

— Что? — сквозь кашель пробилась я.

— Вот это...

Он как бы указал пальцем на мой кашель.

— В последнее время... часто, — прорывалась я сквозь удушье.

— Что вы называете последним временем?

— Примерно полгода. И без видимой причины.

— Если причина невидима, надо сделать рентген.

Рентгена страшатся... И того, который высвечивает физические недуги, и того, что обнажает заболевания характеров, людских отношений. Но если второй, психологический, рентген, думала я, условен и с ним можно спорить, то первый, медицинский, неопровержим и потому, случается, беспощаден. Он устанавливает диагноз, либо подтверждая опасения, либо их отвергая. Но людям-то свойственно предполагать худшее. Поэтому просвечивать свой организм они отправляются, как на экзамен, исход которого от них не зависит.

У меня рентген обнаружил как раз то, что считается самым страшным: метастазы в легких. Разбитая в детстве коленка решила покинуть меня не только вместе с ногой, но и вместе со всей моей жизнью.

5

По отношению к себе самой я слыла фаталисткой: чему быть, того не обойдешь и не объедешь даже на самой изворотливой «иномарке» (в заграничное у нас искони верят больше и трепетней, чем в свое). Советуя «перепроверить» отечественный рентгенокабинет, в котором было установлено трагичное будущее, мои мужчины — муж и оба сына — настаивали:

— Просветись на новейшем японском оборудовании. Проверься на современнейшей немецкой аппаратуре...

Словно более современное оборудование обеспечивает более обнадеживающие диагнозы! Я была убеждена, что родной рентген по-родственному сказал мне правду: какие секреты от близких?

Ранее отечественные врачи также по-родственному упреждали, что никотин — это яд, способный убить лошадь. Но я относила эту опасность исключительно к лошадям. И бесстрашно насыщалась ядом, столь опасным для них.

«Вон Черчилль уничтожал себя сигарами, похожими на ракеты, а не какими-то щуплыми сигаретками, но жил — не дотянул, а именно жил! — до девяноста», — прибегала я к аргументу, коим самоутешались многие фанатики курева. И в этом случае зарубежный авторитет казался выше авторитетов отечественных. Еще и потому, что он был для меня более выгодным. Мы часто верим в то, во что приятнее верить...

— Уинстон Черчилль, стало быть, повинен в двух войнах: в холодной — с политическим организмом планеты и в никотинной — с физическим организмом доверчивого человечества, которое так любит обманывать само себя. Не много ли жертв в результате тех войн?! — сказал как-то мой муж, любивший сопоставлять исторические примеры с житейскими. — Вот и ты... Коленка не случайно ударила именно в легкие!

«И спасибо ей, что ударила: не прыгать же мне на одной ноге!» — молча, про себя ответила я.

Результаты просвечивания были, как сообщил мне онколог, «положительными». Он исповедовал американскую (вновь иноземную!) «откровенность с пациентом в любых случаях»: организм-де мобилизуется для отчаянной схватки. Хотя главное для американцев в такой ситуации, думала я, не вздыбить сопротивление, а вовремя сочинить завещание и все заранее распределить. Мне же завещать было нечего... кроме любви и забот, которых мои мужчины могли лишиться. Мне чудилось, что я нарекла супруга и двух сыновей «моими мужчинами» еще до их появления в моей жизни.

Злокачественные заболевания все переворачивают вверх тормашками — представления о земных ценностях, земной

6

суете и даже привычные определения: «положительный» результат исследований — это значит приговор, «высшая мера», будто за вину с отягчающими обстоятельствами, а результат «отрицательный» — освобождение от неправедных наказаний. Прятаться от смерти я вовсе не собиралась... Думы о ней, а они посещают каждого, приводили меня к одной-единственной тревоге: как же они, мои мужчины, вдруг останутся без меня?

— Ты приучила их к неприспособленности, беззащитности. И возишь их в коляске, подобно младенцам, — ласково, без раздражения упрекала когда-то покойная мама. Раздражаться она не умела и считала для себя унизительным. Сберегая стрессы внутри, она вроде бы накопила взрывчатку, которая и обнаружила себя необратимым инфарктом.

Из трех моих мужчин самым самостоятельным был младший, сын Виктор. Сперва мы именовали его Витиком. Но от нежного Витик вскоре само собой образовалось прозвище Винтик. Так его стали звать сверстники... Антисталинская убежденность моего мужа не выдержала:

— Винтиками людей называл тиран!

Не знавший этого Винтик взбунтовался против политически оскорбительного обращения с его именем — и сделался Виктором. До полновесно-взрослого имени пожелал дотянуться и характер младшего сына. Виктор был сообразителен, находчив в защите своих интересов и скрупулезно практичен, — мы ликовали: среди «новых русских» не пропадет!

Второй сын, Алеша, был мечтательным и хронически в кого-то влюбленным: то в девочку из соседнего класса, то из соседней квартиры, то из соседнего дома... В каждом конкретном случае он был однолюбом — и не желал делить свое внимание к девочке с вниманием к наукам, книгам и домашним обязанностям.

Впрочем, кроме предмета страсти (всегда, безусловно, последней!), Алеша постоянно любил и меня. Мне — одной на земле! — доверял он сокровенные тайны, которые были очевидны для всех окружающих. Алеша еще не понял, что любовь никуда не запрячешь — и всякий раз был романтически убежден, что в курсе лишь мы вдвоем.

Мне это почему-то льстило.

На правах доверенного лица я все же как-то сказала ему:

— Ты — бабник! Или, мягче говоря, ветреник...

— В каком смысле... ветреник?

— А в том, что сегодня клянешься, а через неделю — ищи ветра в поле!

7

Девочки искали его не в поле, а по телефону или возле подъезда. Алеша, как уверяли, был «весь в отца»: строен и притягателен. Девочки притягивались к нему столь прочно, что оттягивать иногда приходилось с моей помощью. «Создан для любви, — думала я. И вздрагивала: — А еще для чего он создан?» Отец-то звался доктором физико-математических наук! Если он и был расчетлив, то исключительно в расчетах математических. Если мечтал, то о новых открытиях в «физике твердых тел» (но отнюдь не женских!). А коль был влюблен, то в меня...

Алеша упоенно следил за своей внешностью, а муж — за прогрессом науки. Ни на репутации его, ни на его костюмах не было ни пылинки. Пылинки вовремя перехватывала или сдувала я...

При всей практичности младшего сына, романтичности старшего и научной оснащенности мужа фундаментом дома единодушно считали меня. Потому, видимо, что я им и была.

И вот фундамент дал трещины. Одну... и тут же, вослед, без передышки — другую. Впрочем, о второй я мыслила как о спасительнице... не собираясь передвигаться по жизни на костылях.

Для осознания и определения значительных или экстремальных событий я, по совету мамы, обращалась к великой литературе. То было нашей интеллектуальной семейной традицией. Эпиграфом к нынешней драме могла стать пушкинская строка: «И от судеб защиты нет». Или его последние два слова, произнесенные вслух и уже в прозе: «Жизнь кончена».

Поначалу я сообщила, что рентгенолог якобы отправил меня обратно к ларингологу, ничего такого, дескать, не обнаружив. Это было убедительно для доктора физико-математических наук, для романтика, достигшего пятнадцати с половиной лет, но не для моего младшего, двенадцатилетнего сына Виктора. Он к тому времени разузнал, что полное имя его происходит от победного слова «виктория», о чем впопыхах, в житейской сутолоке мы не удосужились ему сообщить. А когда разузнал, стал еще более напорист. Напирал же он прежде всего на досрочное, не ограниченное возрастом узнавание фактов, сведений... И полной правды, которую взрослость от детства утаивает.

Исследовав мою сумку и разобравшись в диагнозе, находчивый Виктор, словно самолет, получивший неожиданное повреждение, стал «терять высоту». Он пригнулся от неожиданного удара. Я постаралась с помощью полуправды, которая еще обманчивей, но убедительней лжи, вернуть его на прежний

8

уверенный курс. Хоть на короткий срок... В результате, он не упал, не взорвался, не пошел на рискованную вынужденную посадку... Не сел, но как-то осел. И вся моя семья внезапно осела. Накренилась от травмы, которая образовалась в основании дома и все опаснее углублялась и расширялась. С фундамента же дом не только начинается, — фундамент его на себе держит.

— Я абсолютно жива, а вы уже насмерть струхнули! — осудила я их. И слегла в постель.

С приятельницей моей Гертрудой мы давно уж распространяли билеты на концерты классической и неклассической музыки. Гертруда именовала нашу деятельность просветительской. Хоть для меня она была просветительской лишь в том смысле, что оставляла просветы для хлопот о своем доме, своих мужчинах.

Иногда некрасивость женщины становится ее отличительной чертой, как бы главной приметой. Такой внешностью и обладала моя подруга. Я заметила, что имена часто, как собаки, отражают характер своих хозяев. В имя Гертруды было врублено слово «труд».

«Душа обязана трудиться...» — сказал, хоть и не Пушкин, но прекрасный поэт. Душа Гертруды трудилась без передыха. Эта трудолюбивость была еще одной определяющей приметой моей подруги. Но уже внутренней... Можно было сказать, что Гертруда «Герой труда», но не социалистического, а, напротив, гуманистического. Я в этом была уверена. Мне виделось, что Гертруда воспринимает катастрофы дальних судеб, как близких и своих личных. Хотя ничего «личного» у нее, мне казалось, не было...

— Проблемы других стали основными моими проблемами, — не раз повторяла Гертруда.

«У каждого обязаны быть и свои основные проблемы, — размышляла я ей в ответ. — Печально, если их нету».

«Но и мои мужчины мучаются за меня не меньше, чем страдали бы за себя», — думала я без гордости за своих мужчин и даже без ощущения благодарности, а лишь с болью за то, что им на долю выпали такие терзания.

Я называла их троих — мои мужчины, а подразумевала: мои дети. И доктора физико-математических наук я дома превратила в ребенка: неумелым и неразумным дитем быть проще и, да простится мне, выгоднее. Эти запоздалые и уже бессмысленные мысли нагнали меня сейчас. В последние недели или дни существования моего...

9

Превращая же мужа в ребенка, я, наверно, удовлетворяла и свою неутоленную жажду иметь побольше детей. О чем грезила маниакально. Пока не осознала, что в нашей жизни та мечта беспощадна, жестока... по отношению к будущим детям.

Гертруда постоянно что-нибудь для кого-нибудь искала и обретала. Для меня она обрела весы. Они не были медицинским рентгеном, но, хоть и не высвечивали, зато взвешивали тяжесть моей болезни. Тут — как и в остальном при злокачественных историях — все было наоборот: чем меньше оказывался мой вес, тем весомее становились недуги. Все вздыбилось вверх ногами: как «положительный» результат просвечивания обозначал результат отрицательный, так и утеря моей тяжести означала увеличение моих тягот. И панической растерянности моих мужчин.

— Ничего... ничего, — пытался утешить себя мой супруг. — В нашей аттестационной комиссии есть и онкологическое светило: академик медицины.

Как будто академическое звание могло отменить ампутацию и что-то приказать метастазам! К тому же выяснилось, что академики нарасхват. Бенциона Борисовича расхватывали даже представители зарубежных королевских семейств. Как поется, «все могут короли...». Но гарантировать себе безопасность и защиту от недоброкачественных заболеваний не могут и короли. Здесь требуются особые «телохранители», умеющие охранять и спасать тело изнутри. Таким телохранителем и слыл Бенцион Борисович.

Даже и путь на тот свет титулованные пациенты совершают все же в привилегированных условиях, обладая и на «последнем отрезке» своими особыми преимуществами. До того последнего мига... который ставит крест на любых привилегиях. Одним словом, Бенцион Борисович улетел в какой-то зарубежный дворец, тайно сообщив моему мужу, что летит «по делу безнадежному».

«Как и мое!» — безмолвно добавила я.

— Ничего... он вернется! — продолжал усмирять свое отчаяние мой супруг. — Он вернется... Ничего предпринимать без него мы не будем!

В одно очередное не прекрасное утро я не обнаружила возле постели весов, которые с точностью определяли мое состояние.

— Они испортились, — сообщил младший сын. — Пока ты спала, я их снес в мастерскую. А там очередь, как везде! Готовы будут через месяц, не раньше.

10

— Все возжаждали вдруг определять свой вес? Слава Богу, что только физический... А если возжаждут так же точно определять политический? Представляешь, какая начнется свара? — сказала я, поскольку, привязанная к постели, вынуждена была принимать не только повышенные дозы лекарств, но и чрезмерные дозы газетной информации и теленовостей. И лукаво добавила: — Ты спрятал весы? Или поломал? Спасибо, сынок.

Его изобретательность продолжала действовать. Но зеркальце, в которое я пристрастно заглядывала, Виктор не стал разбивать. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, в доме было много других зеркал.

«Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи!» И зеркальце докладывало: восковой оттенок щек, костистая худоба, изможденность.

А ведь была хороша! Об этом говорил муж... шептал, бормотал, забывая обо всех своих кафедрах и научных советах. И даже о том, что в соседней комнате спали два сына. Один из которых, хоть и был младшим, ничего мимо ушей не пропускал. Другой же готов был пропускать все, что угодно, кроме как раз того, что мы должны были от него скрыть.

Не только супруг — и другие представители сильного пола порой слабели у меня на глазах. Интимная порывистость входила в противоречие с заученностью их комплиментов. И расшибалась о заградительную полосу моей насмешливости и мою мнимую недогадливость. «Упустила? Не воспользовалась? Теперь уже поздно?» — интересовался чей-то, словно допрашивающий меня, голос. «Нет, возможности, которые были мне ни к чему, цены не имели, — отвечала я бесцеремонному допросу и себе самой. — А перебирать в памяти те давние, ненужные завоевания... ныне, приблизившись к небесам, грешно и стыдно».

Рассуждениями этими я пыталась отстранить от себя безысходность. Но ее заложницей продолжала быть вся наша семья. Меня и в больницу-то не направляли не только потому, что против этого восставали мои мужчины, а потому, что умирать лучше дома.

Мужчины мои ужасались тому, что останутся без меня. А я тому, что оставлю их без себя.

Мы ждали Бенциона Борисовича... Нога же, однако, хотела распрощаться со мной поскорее. И нестерпимой болью рвалась к разлуке. Я привыкла делить со своими мужчинами

11

светлые мгновения, но не свои боли. Ничто, кроме наркотиков, не в состоянии уже было облегчить мои муки. Пора было отправляться в больницу.

Я всегда придирчиво выбирала слова, определявшие мрачные, неблагостные события. И старалась затушевать, скрасить ими реальность, а не выпячивать горести, не выставлять напоказ. Но навалилось такое, что замаскировать было уже нельзя. Я попала в ту единственную трагедию, когда дьявольское зелье становилось ангелом-избавителем. Пусть ненадолго. Но и страдать-то мне оставалось... недолго.

Стыдно, грешно было и ужасаться своим болям, если в палате, на соседней постели, ни о чем не догадываясь, погибала от саркомы ноги восемнадцатилетняя девушка. «Так мне ли, в мои сорок три?.. Я пережила ее уже на четверть века. На целую жизнь!»

Лера отличалась безупречным природным вкусом. Во сне она даже больничную подушку обнимала как-то по-своему, обворожительно, словно чью-то любимую голову. Да и сама была... Пробудившись, она прежде, чем к лекарствам, обращалась к своей нехитрой косметике — и с ее ненавязчивой, чуть заметной помощью противостояла признакам скоротечной болезни, которая оставила ей не более полугода... И для косметики, и для звонков, навстречу которым она устремлялась в коридор, на ходу преображая свою, пока еще легкую, хромоту в своеобразную полукокетливую походку.

Талия ее утопала в больничном халате, который она подпоясывала. А на груди халат еле сходился... Глаза, помимо Лериной воли, были откровенно зазывными. Такую открытость можно было приписать провинциальности, но мне виделась в ней искренность, коя не бывает чрезмерной.

«Все поклонники, все поклонники...» — ворчливо завидовала ей, приговоренной, старшая медсестра, которую мужчины звонками не утомляли.

Для лирических перипетий Лере было предоставлено всего месяцев шесть. За что? Неужто только за то, что девчонкой она, как и я, споткнулась и ушибла коленку? Многие спотыкаются гораздо серьезней, но не приговариваются за это к высшей мере наказания. Лерина нога оказалась, увы, гораздо обидчивей и мстительней, чем моя.

До возвращения академика из королевских хором в палаты не царские, не хоромные, а забитые теми, кто и так-то был

12

забит нуждою и горем, меня, по просьбе мужа, врачи с удовольствием оставили в полном покое. И даже нашли своему безразличию достойные объяснения: повторные рентгены — это-де повторная радиация, а дополнительные анализы — лишняя перегрузка истомленного организма. Почти все на этом свете можно объяснить красиво и убедительно.

— С облучением и химиотерапией тоже повременим, — не таясь, сообщил мне палатный врач: от оглашения приговорных диагнозов и крайних способов уже бесцельного лечения оберегали, да и то согласно моей мольбе, лишь восемнадцатилетнюю Леру.

Однако ко мне, увы, не проявляли невнимания и буквально ни на час не забывали обо мне удушья и кашель — то разрывной, то шрапнельный. И незримые остроконечные пики, вонзавшиеся в ногу все чаще и глубже... Отпор им по-прежнему давали лишь наркотики, если Лере удавалось дозваться старшую медсестру.

— Ты уж о поклонниках своих заботься, — продолжала исходить завистью медсестра. А в мою сторону без намека на сострадание бурчала: — Наркоманкой заделаешься!

Хотя она знала, что «заделаться» я никем уже не успею.

В мой первый больничный день, нарушив все административные правила, — а только они в больнице и соблюдались — ко мне под водительством Гертруды пробились мои мужчины.

— Как это удалось? Всем сразу? Больше двух посетителей зараз не пускают.

— Искусство всесильно, — ответствовала Гертруда. — Главный врач обожает музыкальную классику.

— Как вы об этом узнали?

Вопрос был наивным: ради других Гертруда способна была разузнать все.

Трое мужчин припали к моей постели, а Гертруда отвернулась, чтоб «не мешать семье».

Муж сообщил, что без меня не в состоянии соображать (а доктору физико-математических наук иногда это необходимо!). Виктор мигом подсчитал, сколько в палате больных и установил, что их в два с половиной раза больше, чем полагается. А сколько «положено», он заранее выяснил. Младший сын сказал еще, что не может входить в квартиру, зная, что не увидит меня. А старший, что не может посещать школу... И заплакал. Но тут он заметил Леру. Глаза его мигом просохли. Он пересел с моей постели на бывший когда-то белым обшарпанный

13

стул. И уставился на нее таким взглядом, что Лера поплотней запахнула халат. А я поняла: пятнадцать с половиной — это уже возраст мужчины. Также мне стало ясно, что палату нашу, в отличие от школы, Алеша отныне будет посещать ежедневно.

Мне как раз принесли обед, состоявший из тарелки подогретой мутной воды с плавающими на поверхности бледными кружочками жира и гречневой каши-размазни. Младший сын незамедлительно поинтересовался, на какую сумму в день нас «питают». Я не знала. Тогда он выяснил это у кого-то из моих пожилых дотошных соседок... После чего отнес обе тарелки в туалет, а обратно принес их пустыми.

— Питание твое будет домашним! — заявил он.

— И ваше тоже... — томно пообещал Лере мой старший сын.

Виктор указал на судки, которые Гертруда успела опустить на пол, вымытый возле моей постели, будто к их приходу, чистюлей Лерой.

— Без тебя мы не можем... — проговорил мне в плечо муж.

Совместная скорбь трех мужчин не взбодрила мою гордость тем, что без меня они жить не смогут. Мне хотелось, чтобы смогли.

— Я ведь оставила вместо себя Гертруду!

— Но я же... не вы, — услышав меня и на миг повернув голову, возразила подруга.

— Они привыкнут. И поймут... что вы будете даже лучше меня.

Гертруда энергичными кивками выразила протест.

— Привыкнут!

Я произнесла это вполне убежденно: сколько у Гертруды скопилось нерастраченной энергии внимания к роду мужскому! Вот и пусть выплескивает всю ее на моих мужчин. Я-то уж никогда и ни в чем не смогу... Никогда и ни в чем.

— Поймут... что вы будете даже лучше меня, — не задумываясь, повторила я, чтобы убедить мужчин. Возможно, она была не лучше и не хуже — просто мы были такими разными, что, приятельствуя много лет, никак не могли перейти на «ты».

Не только Алеша впивался в Леру алчущим взором. От этого не удерживались и студенты-практиканты, частенько навещавшие нашу палату.

— Неужели ей ничто и ничуть не поможет? — спросила я палатного врача, видевшего в Лере лишь пациентку.

Он, измотанный онкологическим адом, который называл

14

«своей службой», похоже, к тому аду прижился. Но с Лериной саркомой смириться не мог даже он. Слишком уж она противоречила справедливости.

— Оттягиваем, как можем. Для нее ведь каждый месяц... и даже каждый день...

Та его не завершенная фраза мне запомнилась.

«Жить сегодняшним днем» — призывали не только жизнелюбы-хапуги, но и бессмертные мудрецы. Правда, аргументы не совпадали — у одних: возьми, ухвати все, что в этот день сможешь, а у других: отдай, сотвори все, что тебе предназначено сотворить в этот день. Бывают, однако же, ситуации, когда получить что-то досрочно и в большем количестве, чем рассчитано на один день, необходимо и вовсе не грех.

Студент-практикант по имени Вячеслав выглядел чересчур отутюженно на больничном фоне. Свои бакенбарды и усы он опекал, как влюбленный в природу садовник опекает грядки и клумбы. Но влюблен Вячеслав был не в растительность — садовую или свою собственную — а, как и мой Алеша, в прекрасный пол, на данном же этапе — в Леру, старше которой был с виду лет на пять.

Мне, честно говоря, с юности казалось, что бакенбарды следует заслужить, что на них имеют право выдающиеся художники и поэты.

— Приглашает в кино, — прильнув к моей подушке, словно мои мужчины, но более мягко и нежно, прошептала Лера. — Я боюсь.

— А ведь звонков своих многочисленных почитателей ты не боишься!

— Они звонят из нашего города... как и мама. Это далеко. Оттуда они не дотянутся. А он... совсем рядом.

— И хорошо!

— А если в темноте вдруг полезет ко мне... обниматься и целоваться?

— Ну, и целуйся. И обнимайся... Что такого?

— Да-а? — изумилась она, воспринимая мой совет, как очень авторитетный, но странный. — А если потом домой пригласит? Он намекнул... Как отвертеться?

— Зачем отворачиваться? Что тут особенного?

— А если вдруг...

— Ну, таких советов я давать не могу. Но вообще-то настает время, когда...

— Вы так думаете?

Я могла бы сказать: «Советую тебе как мать...» Но сове-

15

ты матери для нее, я заметила, не были убедительны. И я сказала:

— Советую тебе как женщина.

Она опять изумленно вперилась в меня.

Вячеслав был мне неприятен. Не своими ухоженными усами и даже не претенциозными, будто не по праву принадлежащими ему, бакенбардами, которые, я приметила, производили на Леру впечатление (интеллигентность и обаяние все же хитроумно уживались в ней иногда с наивной провинциальностью). Вячеслав был неприятен мне, думаю, потому, что он претендовал на обреченно больную. Однако за это же я была и благодарна ему.

— Должна же ты когда-то... начать? — сказала я, потому что времени откладывать у нее не было.

Мать навещала Леру только междугородными звонками.

— У нее новый муж. Молодой... Его одного оставлять опасно, — пояснила мне Лера.

Она не осуждала мать. Как не осуждала вообще никого. И стремилась сама, по возможности, исправлять чужие промахи и прегрешения. Приносила мне лекарства, которые, случалось, забывали приносить сестры. Помогла усаживаться на постель, переворачивала меня. Напоминала, что мне пора в туалет, отводила туда и приводила обратно.

Лера была обречена саркомой на скоротечность беды. Но и скорое течение бывает разным. Неотвратимость иезуитски сочеталась с неизвестностью... Она могла ходить, слегка припадая на больную ногу и, повторюсь, даже этим придавая себе дополнительное кокетливое очарование.

Мой срок был растянут на более долгое время. Но передвигаться, в отличие от Леры, я почти не могла. В онкологии, как во всякой экстремальности, много загадочностей и нелогичностей.

Саркома торопливей, прожорливей рака... И если бы не метастазы в легких, моя злокачественная беда вообще могла быть устранена... разумеется, вместе с ногой. Но в таком спасении я не нуждалась.

— Ты похожа на мать? — спросила я Леру.

— Говорят, поразительно.

— Тогда опасно не его одного оставлять, а ее одну отпускать.

— Может быть... Давайте я вас переверну со спины на здоровую ногу. — И как обычно, не дожидаясь моего разрешения, стала переворачивать.

16

— Спасибо...

— Пожалуйста.

Она не восклицала, впадая в скромность: «Ах, что вы? Что вы?!» Лера во всем была до неестественности естественна.

Двое моих мужчин — муж и младший сын — навещали меня поздними вечерами. Это было разрешено, поскольку главный врач «любил музыкальную классику». В часы официальных дневных посещений муж находился еще в своем научно-исследовательском институте, хотя что-либо исследовать до возвращения Бенциона Борисовича (да еще научно!) он, согласно своим заверениям, был не в силах. Виктор же посещал какие-то курсы начинающих бизнесменов, которые, по его словам, призваны были изменить в будущем лицо государства. И сделать страну, как ему объяснили, «страной с привлекательным лицом». Не просто с человеческим (человеческое лицо может быть разным!), а именно с привлекательным. Ну, а старший сын мой помышлял не о привлекательности всего отечества, а исключительно — Леры. Из всех коленок — больных и здоровых — его, я понимала, волновали только ее коленки.

Душа же Гертруды, натрудившись на нашей домашней ниве, не пропустила ни единого посещения. Как не пропустило и «домашнее питание» в ее аккуратных алюминиевых судках.

Но однажды она явилась ко мне в одиночестве.

— Где Алеша? — привычно забеспокоилась я.

— А где ваша соседка?

— Лера?

— Она... — Гертруда огляделась по сторонам, будто остерегаясь заговора.

Как раз в тот день Лера, которой был предоставлен «свободный режим», отправилась со студентом-практикантом в кино. Ни режим, ни что остальное для нее уже не имело значения. «Видишь, стало быть, нет оснований тревожиться...» — не раз повторяла я. Ложь во спасение, может, и не спасала, но облегчала.

— Значит, она не так уж больна? — предположила Гертруда всерьез.

— Да, Лера больна не так... — ответила я закодированной фразой.

— Ушла в кино? Из онкологического отделения! — продолжала недоумевать Гертруда.

— Она ведь так молода...

— Вот, вот. Молода! И, можно сказать, смазлива.

17

— Очаровательна, — поправила я.

— Алеша, к несчастью, тоже так думает. И влюбился в нее!

— Влюбился? Алеша?

— Как безумный! Представьте себе... И это моя вина. Вы же доверили мне... Не доглядела!

Ей казалось, что можно «доглядеть» за любовью.

— Как безумный? Откуда известно, что он потерял рассудок?

Она вновь таинственно огляделась.

— Полночи рассказывал мне. По секрету (абсолютнейшему секрету!). И плакал... Вот на этом плече. Как ребенок.

— Он и есть ребенок, — неискренне произнесла я.

Она предавала моего сына... Пусть в разговоре с его матерью, но все равно выдавала его секреты. А сын? Он, стало быть, перестал делиться самым заветным... только со мной? И начал плакать у нее на плече?

«Вы привыкнете!» — пообещала я своим мужчинам так, будто бы приказала. И старший сын уже подчинился. Так быстро? Вопросы громоздились, не получая ответов. «Ты — ветреник!» — когда-то сказала я сыну, не допуская, что это может распространиться и на меня.

По велению разума, а не сердца разработала я план действий, который про себя именовала «предсмертным». Но все же предпочла заменить себя подругою некрасивой. Потому что считала Гертруду свободной от личной жизни. Освобожденной от нее навечно...

Меж тем из кино возвратилась Лера. Потом я узнала, что домой к практиканту она пойти не решилась: «Успею еще... Не к спеху!»

Она не спешила.

— Эта женщина очень заботлива, — прямодушно сказала Лера, когда Гертруда ушла.

— Но некрасива... И мне ее даже жаль.

— Почему? В ней что-то есть.

Я внутренне встрепенулась: может, «что-то» способно заменить красоту?

Исподволь я сама готовила сыновей к тому, что им придется поменять мать на мачеху. «Пусть мачеха окажется для них матерью!» — молила я судьбу. «А все же не такой, как была я», — вползала в ту мольбу неправедная поправка. Но вот уже Алеша плакал не на моем плече... Я ведь сама счи-

18

тала, что так должно быть. Но считать и хотеть — не одно и то же.

Дней через десять мои мужчины и Гертруда явили себя нашей палате в парадном, разряженном виде. Это вызывающе не стыковалось с онкологическим климатом. Оказалось, что прямо из больницы они отправлялись на концерт неклассической музыки.

— Этой рок-группой бредит весь мир! — захлебываясь приподнятостью своего настроения, возвестил младший сын.

Возле окна бредила не в переносном, а в самом буквальном смысле «новенькая», которая была моложе меня даже не на четверть века, как Лера, а на все тридцать лет. Однако танцевать ей в жизни не предстояло.

Некрасивость моей подруги подчеркивалась ее разодетостью столь же безжалостно, как праздничность всех моих посетителей оттеняла трагичность больничного бытия. Гертруда не была похожа на себя, на мою давнюю приятельницу... с ее способностью издали угадывать чью-то беду и кидаться наперерез. Куда девалась ее сострадательная дальнозоркость? А может, я раньше была близорука?

— Удалось достать три билета! Чтобы как-то отвлечь... — угадав мое недоумение, пояснила Гертруда. — Два в пятом ряду и один — входной.

— Ничего, я пристроюсь, — успокоил ее Виктор. Неужели и он уже вполне к ней пристроился? Так ведь я же к этому и стремилась.

— Александру Олеговичу дальше пятого ряда сидеть некомфортно, — обратилась ко мне Гертруда. — Алеша же хочет остаться с вами...

Она дважды сознательно не договорила: о том, что Алеша остается не только со мной, но и с Лерой, и о том еще... что сама будет сидеть в пятом, рядом с моим мужем.

— Из рубашек Александра Олеговича я выбрала для концерта эту. Я не ошиблась?

Она уже ориентировалась в гардеробе моего супруга. Я все больше казалась «сдающей дела», а Гертруда — «дела принимающей».

Бенцион Борисович был не типичным академиком. По крайней мере, не таким, какого я ожидала.

Накануне, уже не боясь навредить моему организму радиацией и перегрузкой, меня изучали рентгеном спереди, со

19

спины и с боков... Меня «анализировали» детально и тоже с разных сторон.

Академик не соответствовал и некоторой парадности своего имени-отчества. Он был невзрачным, сухощавым и оптимистично подвижным. Лишь торжественность, возникшая вдруг в облике палатного врача, чаще всего беспробудно измотанного, соответствовала медицинскому рангу Бенциона Борисовича. Академик игриво подмигнул Лере, а меня, как девочку, потрепал по загривку. И уселся на обшарпанный стул, не замечая его обшарпанности.

— Я уже видел ваши последние снимки и результаты анализов. Так что, можно считать, мы знакомы!

Палатный врач приготовился записывать.

— У вас был коклюш? — спросил академик. — Пусть и давно, в раннем возрасте?

Палатный врач растерянно замер, словно академик пошутил или задал какой-то ребус.

«Большой врач отличается от обыкновенного, как Пушкин от своего современника Кукольника, а Чехов — от своего коллеги Потапенко. Впрочем, это были люди даже разных профессий», — объясняла мне покойная мама, которая была детским врачом. И, как считалось, не очень обыкновенным.

Я сообщила академику, что коклюш был.

— И долго вы кашляли? Болезнь тогда ненароком не запустили?

— Разве моя мама могла подобное допустить? Она была педиатром! — ответила я столь протестующе, будто оскорбили мамину память.

Академик даже отпрянул и прижался к обшарпанной спинке.

— Я тоже очень любил свою маму. Но все-таки... В студеной реке или в холодном озере вы когда-нибудь не застужались? — осторожно поинтересовался он.

— Застужалась, но... когда мамы уже не было. Палатный врач записывал, хотя и продолжал удивляться. А я принялась рассказывать о той, долго не отпускавшей меня, простуде.

— Вот в этом все дело, — обернулся Бенцион Борисович к своему коллеге, который начал строчить более интенсивно. — Я легкие имею в виду. И бронхи. У нее — хронический и весьма, я бы сказал, запущенный, застарелый бронхит. И к тому же еще — эмфизема. — Он вновь обратился ко мне: — У вас тяжелые заболевания легких и бронхов. «Тяжелые», «легкие»... Антиподные понятия, да? Но жизнь часто соединя-

20

ет несоединимое. Да еще эмфизема! Красиво звучит? Эм-фи-зе-ма... Похоже на «диадему». Так что никаких метастазов и вообще ничего неизлечимого у вас нет. Первый рентген, простим его, обознался.

Он не захотел сказать, что обознались и доктора. И мой палатный врач обознался... Тот оценил тактичность Бенциона Борисовича и согласно кивнул: да, мол, рентген виноват.

— Ну, а с ногою расстанемся, — без оптимизма, но и без драматизма как бы заключил академик. — Ничего не поделаешь. Это тяжко, но не смертельно. Костыли приходят на выручку, иногда протезы. А еще лучше — лечебная коляска. В вашем конкретном случае... — Он не сказал «инвалидная», а сказал «лечебная». — Чтобы, упаси Бог, не упасть. Но главный сюрприз, думается, я вам преподнес: вы будете жить. А на коляске передвигаться? Ну, что ж, вспомните Рузвельта. Ему это не помешало.

«Опять аналогии, — внутренне воспротивилась я. — То Черчилль, то Рузвельт... Нет ничего сомнительней аналогий. У Франклина Рузвельта был полиомиелит, а мне предстоит полная ампутация. Раз уж коляска...» Так я подумала, а сказала иное:

— Благодарю вас, Бенцион Борисович.

— Судьбу надо благодарить: коляска — это не метастазы. Будут вас катать... У вас ведь есть дети!

— Трое, — вдруг ответила я.

Бенцион Борисович повернулся к палатному врачу:

— Позовите, пожалуйста, семью. Они небось истомились, ожидаючи.

Палатный врач заспешил в коридор, а академик вновь потрепал меня по загривку:

— Сперва решил подарить сюрприз вам. И вашему доктору. Игнорировать его неудобно: вдруг бы он был с моим заключением не согласен? А теперь уж вручу подарок родным и близким.

— Ты будешь жить... Будешь жить... — повторяли мои мужчины, которых я назвала своими детьми. И стали жать руку Бенциону Борисовичу. Палатный врач пошел его провожать.

— Ты будешь жить...

Слова их констатировали факт. Но я не уловила в них торжества. Скорее, мои мужчины были растеряны, точно застигнуты врасплох... Узнав, что смертный приговор отменен, они еле заметно оторопели. Были обмануты их ожидания? Нет,

21

они не желали моей кончины. Но уже свыклись с нею. Они привыкли к моей смерти... Которой еще не было. Которая еще не пришла.

— Как же ты будешь... без ноги? — проговорил мой сообразительный младший сын. А прозвучало: «Как же м ы будем?»

— Ты нехорошо сказал, — тихонько поправил его отец. Но формальные фразы остаются без смысла, словно без воздуха.

Я знала: они жалели меня, мечтали никогда не расставаться со мною... но с той, которой я была прежде. А с этой?

«Возишь их в коляске, подобно младенцам», — сказала когда-то покойная мама. «Но я-то им в инвалидной коляске...» Завершить ту фразу я даже мысленно не смогла. Может, я не была справедлива? И все же... Рентген, просветивший мою семью, в отличие от медицинского, кажется, не ошибся. Не обознался.

Гертруда, стиснув губы и всю себя стиснув, молчала. Вероятно, по ее убеждению, мой новый диагноз возвращал ей одиночество. Не исключено, что у нее, в отличие от прежних времен, возникли и свои, личные проблемы. Может, ее уже сотрясали не только проблемы «других»?.. Об этом я знать не могла.

Неожиданно, что-то угадав, меня сзади обняла Лера. Семьи моей в палате уже не было. И Лера прижалась ко мне:

— Я полюбила вас. И буду вам верна... До конца своих дней!

На полгода верность мне была обеспечена. А каким образом... Об этом я не хотела думать.

Вечером опять появился палатный врач.

— И я поздравляю. Вслед за Бенционом Борисовичем. Рентген, слава Богу, ошибся. — Он был порядочным человеком — и потому добавил: — Или ошиблись м ы. Теперь осталась лишь ампутация.

— Полная, — уточнила я. Он не возразил.

— Она необходима... Иначе то, чего, как оказалось, нет, может возникнуть. Откладывать не стоит. Ни на одну неделю! — Он протянул мне какую-то бумагу. — Это вы должны подписать.

— Что... это?

— Удостоверить, что против ампутации не возражаете. Он протянул мне шариковую ручку.

22

— Я это не подпишу.

— Как же так? Вы обязаны.

— Почему обязана? Это моя нога. И моя коленка... И

моя жизнь.

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА...

Из блокнота

Мамы давно уже нет... А я все еще мысленно говорю: «Прости меня, мама». Она рассказывала близким, знакомым и даже не очень близким, какой у нее сын: очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. Я и в самом деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее нечастые просьбы. А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к горлу, не высказал. Многое мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Случалось, забывал позвонить в назначенный час. «Я понимаю, ты так занят!» Иногда раздражался по пустякам... «Я понимаю, как ты устал!» Она все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для нее подчас выше истины. Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! Поздно.

Однажды Паустовский подарил мне стихотворение, переписанное его рукой из какого-то сборника. То были стихи молодого поэта Бориса Лебедева, который словно провидел свою судьбу: он ушел из жизни в самом ее начале.

Двадцать дней и двадцать ночей

Он жить продолжал,

изумляя врачей...

Но рядом с ним была его мать —

И смерть не могла его доломать.

Двадцать дней и двадцать ночей

Она не сводила с него очей.

Утром,

на двадцать первые сутки,

Она вздремнула на полминутки.

И чтобы не разбудить ее,

Он сердце остановил свое...

— Выучи эти стихи наизусть, — посоветовал Константин Георгиевич.

Я выучил.

«Берегите матерей!» — провозгласил в поэме другой, уже маститый, поэт. Хорошо было бы добавить: «Берегите матерей

23

так, как они берегут нас!» Этот призыв выглядел бы красивым, но нереальным: то, что может мать, может только она.

В истории Второй мировой войны много и таких трагических фактов, которые полузабыты или вовсе поросли сорняками забвения. Иные из них гневно развенчивают мифы о гениальных прозрениях Сталина. Вот один из таких неопровержимых фактов.

Как известно, алюминий — это самолеты, а кроме того, он входит в большинство оборонных сплавов. Тем не менее сталинский план индустриализации легкомысленно расположил алюминиевые предприятия в местах весьма уязвимых, недалеко от западной границы — и все те заводы (творцы «крылатого металла!») были уничтожены в первые же месяцы битвы.

Страна практически осталась без алюминия. То было событием катастрофическим. И тогда вождь создал новый план, который вскоре нарекли «историческим»: на базе маленького УАЗа (уральского алюминиевого завода) в кратчайший срок и, естественно, «не считаясь с потерями» создать гигант — по тем временам! — алюминиевой промышленности. Предлагалось вводить в строй цех за цехом и чтобы новые эти цеха, не дожидаясь остальных, сразу же гнали продукцию, без которой победить было невозможно.

Самый мощный и опытный в стране строительный коллектив, в котором работала мама, был брошен на выполнение «исторического» задания.

«Ты будешь нам нужен!» — сказал мне начальник стройки Андрей Никитич Прокофьев, которого любили и называли стариком, хотя теперь я понимаю, что ему было едва за пятьдесят. Он знал меня и потому, что я был сыном своей мамы, и потому, что уже тогда, в мальчишеском возрасте, часто печатался и выступал по радио. Одним словом, мы с мамой отправились вместе.

Эшелон добирался до места назначения полмесяца. И мама в пути заболела... Помню первое ноября сорок первого года. Мы выгрузились, покинули эшелон — и перед нами простерлось неоглядное, промозглое пространство: разбухшая, вся в лужах и ямах, земля, бараки, палатки, одинокие, закопченные дома и цеха. Холодный, унылый дождь, казалось, заладил навечно...

Ко мне подошел Яков Белопольский, впоследствии знаменитый архитектор, лауреат всех и всяческих премий.

— Толя, ты должен быть мужчиной, — сказал он. — Мама, ты знаешь, в дороге тяжело заболела... И помочь ей

24

здесь никто не сумеет. Нужна срочная операция! А до города, сказали, довезти не успеют...

Помню, я сразу же, по наитию свыше, рухнул коленями на мокрую землю и воздел руки к небу:

— Господи, спаси мою мамочку!

Минут через пятнадцать выяснилось, что жена одного из инженеров — искусный хирург, что она привезла с собой инструменты, лекарства. Фамилия ее была Свердлова, но к первому председателю ВЦИК она отношения не имела. В барачных, воинствующе антисанитарных условиях она сделала сложнейшую операцию. И мама прожила еще тридцать семь лет. А я с того дня, с первого ноября сорок первого года, стал верить в Бога. Он услышал меня... Могу ли я сомневаться?..

Дня через три меня вызвал парторг той гигантской оборонной стройки по фамилии Голынский, который, хоть и представлял «большевистскую партию», но человеком оказался хорошим. Как было, так было...

— Начальник сказал мне, что ты печатаешься. Где?

— В «Комсомольской правде». И в «Пионерской»...

— Так вот. Сегодня пятница, а со вторника по приказу верховного главнокомандующего (стройка-то считалась военным объектом!) у нас начнет выходить газета «Крепость обороны». Ежедневная! На правах фронтовой... Ты станешь ответственным секретарем. Приступай прямо сейчас!

И я приступил.

Возвращаясь в предрассветные часы из типографии, я неизменно видел возле барака маму. Она ждала... А еще она, работавшая часов по четырнадцать, находила время днем забежать в редакцию и прочитать газетные полосы — вдруг проскочила опечатка: корректоры предусмотрены не были. Она проверяла типографские оттиски, как мои домашние сочинения в довоенную пору.

У меня был секретный «свод военных тайн»: о чем можно писать, а о чем под страхом смерти нельзя. Одна ошибка, один просчет — и НКВД, трибунал (стройка-то была сверхсекретная!). Тот «свод» я и маме ни разу не показал. А ошибку допустил лишь однажды...

К нам любили наезжать знаменитые мастера искусств: в виде гонорара им выдавали скромный, но все же продуктовый паек. Концерты начинались после полуночи (до того часа люди работали).

Помню, был объявлен концерт прославленного чтеца Всеволода Аксенова. К тому же красавца и мужа Елены Гоголевой.

25

Он должен был читать лирику русских классиков. Я несколько ночей до того не спал — и наслаждаться даже классиками не было сил. Поскольку ни в Аксенове, ни тем более в классиках сомнений у меня не было, я заранее написал, что «великие стихи вдохновили строителей на новые подвиги». Заверстал ту заметку в номер и отправился спать. Утром мне позвонил Голынский.

— Ну, как великие стихи вдохновили?

— Замечательно! — заверил я.

— Не могли они вдохновить. Потому что концерт не состоялся... Пути замело — и артист не приехал.

— Но это, по-моему... уж не такая большая ошибка, — промямлил я.

— Запомни, — чересчур внятно произнес он, — маленькая ложка дегтя и большая ложка одинаково отравляют бочку меда. Из-за этого «небольшого» вранья не поверят и во все значительное, о чем написано в номере: в страдания, в подвиги. Договоримся: это — первая ошибка, но и последняя!

— Я обещаю.

Больше ошибок не было. Маме я о той истории не рассказал.

Я видел: матери, которые подчас сутками вкалывали в цехах, где, по медицинским законам мирного времени, можно было находиться не более четырех или пяти часов, отдавали детям все, что полагалось «за вредность производства». И дети выпивали молоко, съедали хлеб, намазанный слоем масла, который был не толще папиросной бумаги и сквозь который просвечивали хлебные поры, кидали в стакан последний кусок сахара... Сейчас я думаю, что мы порой чересчур уж бездумно принимаем жертвы матерей своих. Принимая их, мы обязаны всякий раз задать себе вопрос: «Не отдает ли нам мать последнее? Не отдает ли то, без чего не может выжить на земле человек?»

Жертвенность материнского чувства естественна, но естественной обязана быть и наша готовность противостоять благородной «неразумности» материнских щедрот.

«В муках мы мать вспоминаем», — писал Н.А.Некрасов. И за спасением от детских недугов тоже обращаемся к ней. «Ничего страшного: я с тобой. Все пройдет...» — шепчет мама. И болезнь отступает, потому что рядом Она. «Ах, если б навеки так было!»

Возвращаясь из типографии, я нередко и с ужасом — привыкнуть к этому было нельзя! — натыкался на бугорки, припорошенные снегом. То были люди, навсегда сшибленные с ног дистрофией, болезнями, нечеловеческой усталостью. Я думал:

26

«Если б здесь у людей этих были матери... Они, мамы, что-нибудь бы придумали, изобрели. Они бы уберегли детей своих, они бы не допустили...»

17 июня 1953 года маму сразил «бронебойный» инфаркт. Ей было всего сорок девять... Неотложка отказалась отправить ее в больницу:

— Бесполезно... Разве не видите? Ногти синеют. Она отходит.

Тогда я позвонил Борису Евгеньевичу Вотчалу, который считался в то время лучшим терапевтом не только страны, но и мира (о том свидетельствовал международный диплом). Он не отказался и сразу приехал: выяснилось, что внуки его любили мои книги того времени, которые сам я сейчас ничуть не ценю.

Могучий, седовласый красавец, он самим видом своим дарил веру в спасение. Поскольку неотложка предсказала, что сердце мамино вот-вот остановится, я еле слышно спросил академика медицины:

— А отчего сердце останавливается?

— Сначала надо выяснить, отчего оно бьется, — ответил лучший терапевт мира. — Я лично понятия не имею. Мои студенты знают и охотно вам объяснят. Но маму вашу спасу...

И он спас.

Я думал, надеялся — уже через много лет! — что искусство другого знаменитого врача, уролога, спасет маму от злокачественной опухоли. Я не знал, и никто вовремя не заметил, что метастазы вероломно проникли в кости, тайно распространились. За что выпали маме, моей добрейшей, бескорыстной, самоотверженной маме, такие страдания? Позвоночник перестал быть опорой... Она даже не могла приподняться. Анестезиологи отключили ее сознание, чтобы не ощущала последних и страшных мук. Мама бредила... А я плакал возле постели.

И вдруг... произошло то, чего, как уверяет медицина, быть не могло. Но случилось... Мама, без помощи позвоночника и всей как бы растворившейся костной системы, приподнялась, пробилась через отсутствующее сознание и спросила:

— Толюшка, что случилось?

Сквозь небытие она увидела мои слезы. Это было последнее, что она увидела. И те слова были последним, что произнес мамин голос...

Я прихожу к маме, склоняюсь над гранитной плитой. То в реальности, а то мысленно... Вовремя, при жизни их,

27

должны мы сказать матерям все доброе, что можем сказать, и сделать для них все доброе, что можем сделать. Прости меня, мама...

СКВОЗЬ РЕШЕТКУ

Из блокнота

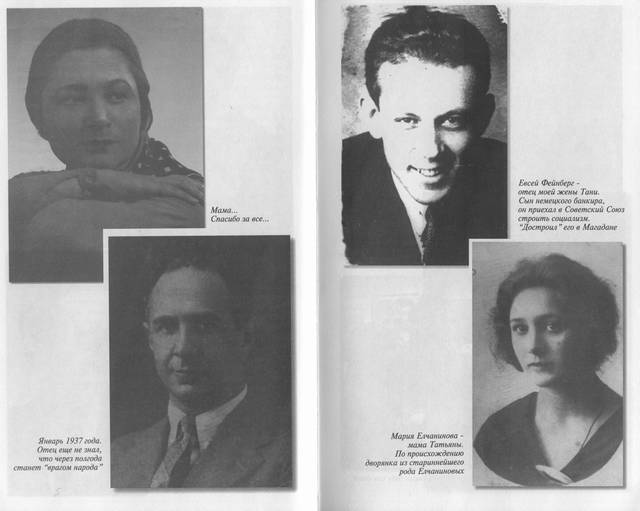

Когда тюремный вагон увозил отца моей жены Евсея Борисовича Фейнберга в магаданский лагерь, он на просвечивающихся папиросных листочках обратил свой голос, свою истерзанную, но не сдавшуюся палачам душу к жене... И на дальней, неведомой станции выбросил письмо сквозь решетку того застенка на колесах — в снег, в мороз, в никуда. Но письмо... дошло. Стало быть, кто-то, не побоявшись свирепого наказания (а за содействие такой «переписке» причиталось бы многолетнее заключение без права на переписку!), да, кто-то не устрашился и доставил письмо в Москву. Значит, были люди, которым и «большой террор» не мешал оставаться людьми.

«Я ни в чем не виноват!..» Чем же все-таки Евсей Фейнберг не угодил режиму? Он оказался виноват перед сталинской системой лишь в том, что был до нереальности честен, порядочен, неспособен на пресмыкательство и холуйство. Эти его качества были антиподны строю, при котором все должны были замереть «в строю», оцепеневшем от послушания. А он, сын богатого немецкого банкира, идеалист и неукротимый правдолюбец, на расстоянии поверил тому режиму, чьи провозглашения никогда не стыковались с намерениями и действиями. Поверил и устремился на созидание «светлого будущего», под которым сталинская система разумела жестокую непроглядность. Но он-то, Евсей Борисович, и его талант строителя воздвигали дома, заводы, мосты... Под светом и добром он-то разумел свет и добро. Разве могли такое простить?

Пробиться к желанному всеобщему раболепию режим мог только дорогой страха. Но не какого-нибудь обычного, заурядного, а дьявольского, еще не виданного в истории! Такой ужас и порождала сталинская, официально, разумеется, не объявленная, теория «нелогичной кары». Если кара «логична» (хоть и с точки зрения чуждой тебе логики), она предсказуема — и можно ее упредить, избежать: веди себя согласно требованиям режима — и ты в безопасности. Но нет: ты можешь быть фанатически предан коммунистической партии, с утра до глубокой ночи славить вождя, даже рисковать ради них жизнью — и будешь арестован, судим, уничтожен. А кто-то другой (как,

28

допустим, бывший генеральный прокурор Вышинский) может быть в прошлом кадетом или меньшевиком, состоять в родстве с зарубежным священником высокого ранга — и он-то как раз будет тебя обвинять, судить, приговаривать. «Какое вообще значение имеет биография?» — демократично изречет в этом случае товарищ Сталин. Вот при такой «нелогичности» наказания, по сталинскому замыслу, должны были трепетать все, ибо неизвестно было, в кого ткнет, на кого укажет карающий перст.

Разве мог хоть кто-то — тем более в «заграничной дали» — подобное себе представить, вообразить? Это было немыслимо, потому что подобного — вновь берусь утверждать! — еще не ведало человечество. Царь Иван, прозванный Грозным, уничтожил столько единоплеменников, сколько в годы «большого террора» репрессировали, думаю, за две-три ночи в одной только Москве. А ведь «черные вороны» рыскали по всем городам и весям страны...

Ни один властитель не сгноил такого количества своих сограждан, какое замучил пытками и утопил в крови Сталин. Это известно, но надо повторять, чтобы все тоскующие по его сатанинской власти избавились от своей самоубийственной, грешной тоски.

Даже человек высокого ума и уникального образования, каким был Евсей Фейнберг, но выросший или, как принято говорить, формировавшийся вдали от ленинско-сталинских нравов, так и не сумел до конца поверить в осуществимость жестокости такого непостижимого «качества» и таких небывалых — ни в прошлом, ни, надеюсь, в грядущем — масштабов. Вот почему он все же надеялся, что восемь лет заточения, к которым был приговорен, будут восьмью годами... Даже в Магадане он, думаю, не сразу осознал, что то была конечная станция его короткого бытия.

Достаточно увидеть его лицо, чтобы еще раз понять, убедиться: режим уничтожал лучших.

История Евсея Фейнберга — не потому, что он отец моей жены, а потому, что так и есть! — это сюжет романа, повести. Я и написал «Ночной обыск», который был опубликован в московском журнале «Октябрь». О многом из того, о чем вы прочли на предыдущей странице, мученически размышляет героиня моей, по сути документальной, повести...

Среди непонятностей, которые, наталкиваясь одна на другую, вторгаются в каждую человеческую жизнь, есть непонятность, для меня совершенно невообразимая: как, каким обра-

29

зом неслыханное в веках злодейство сочеталось с массовым обожанием злодея его жертвами, в том числе потенциальными, коими были почти все?! Когда моего отца и всех его друзей репрессировали, я, тринадцатилетний, понял, что это происходит не только с ведома Сталина, но и с его благословения. Задолго до своего ареста понял это и Евсей Борисович. Позже, однако, гораздо позже, из мемуаров знаменитых писателей, деятелей культуры, полководцев я узнал, что они, оказывается, верили... Во что?! Ну, у кого-то из, так сказать, рядовых граждан ужасом разум отшибло. Даже Лион Фейхтвангер, приехав ненадолго, не разобрался. Грустно, но можно понять... А вот умнейшие люди, постоянно жившие при советском строе, они-то во что верили, рискуя каждый день стать жертвами «большого террора»? В то, что все знаменитые военачальники (кроме таких дебильных, как Ворошилов, Буденный) были шпионами? В то, что вражески действовали почти все без исключения министры (в то время наркомы), их заместители, почти все поголовно командиры производства, тысячи и тысячи ученых, людей искусства, простых рабочих, крестьян? Верить можно было лишь в некоем обалдении. Или все-таки лгут, что верили? Полагаю, вторая версия чаще всего и является истиной.

Другое дело, что такие «рыцари без страха и упрека», как Евсей Фейнберг, всегда считают в чем-то виноватыми и себя: «Сегодня исполнилось десять лет со дня нашей женитьбы... Слишком много тяжелого пришлось нам пережить. Но большая часть страданий выпала на твою долю». Большая часть... Так пишет он жене из сталинского лагеря смерти. «Это терзает меня сейчас сильнее всего. Ведь я лишен возможности в течение восьми лет загладить эту вину перед тобой...»

И ни одной жалобы, ни одной просьбы о сострадании. Из лагеря смерти! Через несколько месяцев его не стало...

Более бесхитростного человека, чем Евсей Борисович, отыскать было трудно. Но, поняв, что его арестуют, он пошел на спасительный для своей жены, — а стало быть, и для дочери Тани — спектакль. Изменив себе, а не жене, не своему дому, он сделал вид, что семья распалась, — и развелся. Уже потом, через много лет, мать рассказала Тане, что тот развод был подвигом мужа и отца. Евсей Фейнберг не мог допустить, чтобы жена и дочь считались «семьей изменника родины». ЧС (или «члены семьи»)... То было клеймо, которое, как правило, становилось путевкой в тюрьму, в ссылку, в детдом. Евсей Фейнберг уберег самых любимых людей от клейма. И эту историю я тоже воссоздал в повести «Ночной обыск».

30

«Я ни в чем не виноват!» Кажется, только одна фраза в письме была криком.

«Я ни в чем не виноват!», «Я ни в чем не виновата...» — писали, кричали, доказывали десятки миллионов. Никто не услышал.

Как же надо было вымуштровать, выдрессировать общество, чтобы оно не воспротивилось тому кошмару... и обливалось слезами, когда наконец освободилось от палача?! Как же надо было...

ЗАБРОШЕННЫЙ ПАМЯТНИК

С голоса

Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сровнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому, тогда по горестным этим пристанищам можно определить: продолжается ли жизнь того, кто ушел, хоть в чьей-то душе, в чьей-то памяти или навеки оборвана безразличием, неблагодарностью, расплатой за что-то, происшедшее на земле.

Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны — они свидетельствуют, они повествуют.

Первые и единственные конфликты — а верней, несогласия — между мной и мужем произошли месяца за три до рождения сына. Речь шла об имени и национальности, которыми сыну предстояло обладать с появлением на свет и до последнего вздоха. Но вспомню все по порядку.

Часами, совершая прогулки по совету врачей, я разговаривала с будущим сыном, который был будущим лишь для других, а для меня он уже существовал, даже действовал потихоньку... и не где-нибудь вдали или рядом, а во мне самой. Большей близости матери и ребенка, чем в пору беременности, наверное, не бывает. Я называла сына — то вслух, то мысленно, про себя — Фимой, потому что Ефимом звали моего мужа. С фанатичным нетерпением ждала я мальчика, потому что после, когда-нибудь он должен был стать мужчиной: как мой муж! И таким — только таким — как он. Столь нетерпеливо, порой с истеричным напряжением ждала я продолжения нашей семьи оттого, что предвкушала в этом продолжении повторение. Повторение своего мужа, его облика, его образа.

31

Позже, к великому огорчению, оказалось, что сын являл собой мою копию.

— Замечательная примета, — уверяли меня. — Это к счастью!

Но понятие счастье соединялось у меня только с понятием «муж». Я, испытывая претензии к слишком длительному — девятимесячному! — преддверию материнства, ждала ребенка, но знала, ни на мгновение не сомневалась, что, даже по-сумасшедшему обожая сына, я все равно буду боготворить его меньше, чем мужа. Ибо сильнее любить было попросту нереально.

Услышав, что я, обращаясь к еще не появившемуся на свет сыну, произношу его имя, муж выразил удивление. Выразил беззвучным вопросом незаданно добрых глаз, которые источали покой и надежность. Тревожащие эмоции он проявлял лишь в любви ко мне. Только в любви. А в житейской суете и в ненависти ни разу! Он, мне казалось, даже не ведал, что такое злоба и раздраженность. Никогда не повышал голос, но и не понижал... Муж был уверен, что стабильность благотворна не только в экономике, но и в общении между людьми.

Ты постоянно находишься в санатории «Душевный покой», — говорила мне мама, которая давно уже жила лишь моей жизнью. — О чем еще могу я мечтать?..

Особое спокойствие муж проявлял в ситуациях чрезвычайных. Без промедления начинал действовать. Энергия его воплощалась в поступки, а не в страхи и стрессы, которые лишь отбирают энергию действий.

Мужу казалось, что имя Ефим блеклое, ничего собою не выражает, хотя для меня оно олицетворяло смысл бытия. Узнав, что я намереваюсь сделать сына его тезкой, он ни словом не возразил, а лишь задал незадирчивый вопрос:

— Может, лучше назвать его Венедиктом? В честь моего отца... Роскошное имя!

И хоть отец мужа был, как вспоминали, человеком незаурядным и погиб в последнюю неделю войны, я упрямо хотела назвать сына не в честь его дедушки, отца своего мужа, а в честь самого мужа. Который, кажется, впервые не уступил мне тут же, немедленно, а принялся мирно меня убеждать:

— Я не видел отца ни разу. И не слышал... Пусть мне кажется, что я вижу его в сыне и слышу в нем.

Мне следовало бы сдаться. Так было разумней. Но в противостоянии разума и любви неизменно побеждает любовь. И я настояла.

32

Муж мимолетно нахмурился, но сразу же преобразил недовольство в раздумье:

— Хочешь, чтобы он был Ефимом Ефимовичем? Ну, что ж... Если для тебя это имеет значение, откажемся от Венедикта. Не тревожься, пожалуйста.

Он часто просил, чтобы я «пожалуйста» не трепыхалась: нервные всплески были мне категорически запрещены. На них агрессивно реагировала моя астма.

У мужа была неповторимая, чудилось мне, способность заражать своим отношением ко мне окружающих. Термин «заражать» изначально принадлежит медицине. И это выглядело неслучайным, естественным, потому что наиболее зримое «заражение» проявилось в кабинете Ольги Митрофановны — выдающегося борца с астмами разных происхождений: сердечными, бронхиальными, аллергическими.

У меня была аллергия. Но на что? Ольга Митрофановна докопалась, что мои бронхи не любят цветов.

— Вам часто их преподносят? — спросила она.

— Да, постоянно...

— И кто, если не тайна?

— Мой муж.

— Вот кто виновник!

Я принялась взахлеб и по-дурацки всерьез защищать, мужа. А она, отбросив в сторону свою постоянную занятость, не перебивала меня. Она слушала с любопытством... «Потому что ей неведомы те добрые и отважные мужские достоинства, которыми переполнен мой муж!» Так думала я, когда живописала Фимины качества в виде аргументов, нелепо защищая мужа от ее шутки.

Ольга Митрофановна отдалась своим пациентам до такой степени, что не имела ни семьи и ни мужа. Она обладала значительной внешностью, главной приметой которой была сосредоточенность на одной-единственной цели.

«Чтобы справиться с астмой, вероятно, нельзя от нее отвлекаться», — думала я.

Как ученый она сокрушала астму теоретически, а как врач — практически. Последнее представлялось мне более важным: мой недуг был жестоким душителем и отступал только в схватке. Кроме того, он был наследственным, — и потому Ольга Митрофановна избавляла от удуший и мою маму.

— Ты получила в наследство от меня лишь болезни, — виновато вздыхала мама.

Словесно она возводила Ольгу Митрофановну на пьедестал

33

и называла ее «спасателем». Но муж мой привык не к восклицаниям, а к поступкам.

— Голыми руками с душителями не справишься... если ты, конечно, не каратист, — сказал он однажды. — А у нее не хватает лекарств, ингаляторов, аппаратуры. Оружие в битве не может быть дефицитом! Иначе проигрываются сражения. Скажи, неужели и нашему Фиме тоже грозит астма? Если она... по наследству.

— Может быть, — тихо ответила я, будто извиняясь, что могу, подобно моей маме, преподнести такое наследство ребенку.

— Надо предотвратить! — сказал муж.

Без настырности (но изгладиться, остаться незамеченным это не могло!) он давал понять, что и в сыне любит меня, поскольку Ефим Второй повторяет меня и лицом, и характером. «Лучше бы и тем, и другим он повторял отца!» — мысленно возражала я.

Ефим Второй — так, будто царственную особу, именовала я в полушутку сына. Но только в «полу», потому что он, действительно, был для меня вторым после Ефима Первого.

— Ольга Митрофановна спасает нашу семью, — в другой раз сказал муж, — а сама нуждается в помощи. И даже в спасении!

Это значило, что он ее непременно спасет. Совершит спасение ради спасения — меня, мамы, сына... и вообще всех, кого она старалась избавить, исцелить от удушья.

Я хотела, чтобы Ефим Второй повторил Ефима Первого, а он повторил меня.

— Ты в детстве была — ну, точь-в-точь! — преподнесла мне сюрприз мама.

Муж называл меня красавицей. Выгодно было в это поверить. И я поверила... Значит, и сын должен был выглядеть неотразимым. Однако, когда женские характер и внешность достаются сыну, а мужские — дочери, случается «нестыковка». Муж при всей своей деликатности был неотвратимо определенен в намерениях и шагах. Сын же не шагал, а по-женски метался. Я жалела его и старалась привить ему отцовские качества, но возможность пересадки внутренних органов на душу и характер, увы, не распространяется. Муж был до педантичности обязателен. А если сын обещал вернуться домой часов в шесть, раньше десяти я его не ждала. Точней, не должна была ждать... Но все равно по-матерински места себе не находила.

— Не тревожься, пожалуйста, — просил муж. — Все в порядке. Ничего опасного...

34

И опасения сами собой рассеивались, исчезали.

По утрам мы с мужем поднимались вместе. Все двадцать пять лет. Четверть века! Он провожал меня до музея, где я была реставратором. Я и дома стремилась все реставрировать... Кроме своих отношений с мужем: они в реставрации не нуждались. Так было каждый день, каждый день... А по вечерам он заходил за мной с такой обязательностью, будто я была не супругой, а девочкой в детском саду. Изо дня в день, изо дня в день...

Для нашей с мамой спасательницы он отыскал дорогу к лекарствам, ингаляторам и вообще ко всему, без чего Ольга Митрофановна не смогла бы справляться с болезнью-душительницей.

— Во имя медицины и возвращения людям здоровья — по крайней мере, в масштабе нашего города! — мне следовало бы заболеть всеми недугами, — как-то сказала я по этому поводу.

— Не преувеличивай. Не фантазируй, — попросил он. «Да, всем моим хворям, будь их хоть тысяча, он бы сумел дать отпор, — подумала я в тот день, который казался мне самым безысходным в истории. — А свою болезнь... проглядел. Я ее заслонила! Только я... Лучше бы этот рак легких на меня навалился! И все болезни лучше бы на меня...»

Ольга Митрофановна не была хирургом, но подняла на ноги весь медицинский мир. О, как я за нее уцепилась! И только в ней видела шанс на чудо. Она разыскала и вытащила из отпуска самого опытного онколога, дочь которого тоже спасала от астмы.

— Зачем он курил? — равнодушно осведомился хирург, ко всему уж привыкший и отучившийся горевать в обнимку с больными и их родственниками.

— Зачем курил? Работа была такая... Он отвечал за объекты, которые что-то вредное выделяли. Очень вредное. И с ними что-то могло случаться... Я точно не знаю. Муж оберегал меня...

— Его тоже следовало беречь.

Хирург сказал правду, но не потому, что дорожил моим мужем, а потому, что так говорил всем.

— Надежда есть, а? Скажите... Есть? — шепотом произнесла я, заранее ужасаясь его ответу. — Муж не хотел меня тревожить. Скрывал от меня... Есть надежда?

— Жена обязана знать, если от нее и скрывают, — проговорил он, не отвечая на мой главный вопрос. И разглядывал при этом свои, по-медицински тщательно обстриженные, ногти.

35

— Надежда есть?

— А сколько он курил... в сутки?

— Одну сигарету прикуривал от другой. Особенно в последние годы, — ответила я. — Но все обойдется, а?

— Как же вы допустили подобное? — вместо ответа спросил он сам.

«Как же я допустила? Как же я?.. Как же?!» — разрывал запоздалый вопрос.

— Нервничал слишком? — дежурно поинтересовался хирург.

Он был знаменитым. «Но знаменитость свою, — подумала я, — приобрел не душевностью, не состраданием.» Впрочем, от него требовались врачебное искусство и знания, а не жалостливая душевность. Где было взять ее в том количестве, какое требовала его профессия? Все равно бы на всех не хватило...

Что было на кладбище, я не помню. Говорят, кричала: «Фимочка, я с тобой!» И рвалась вслед за ним. Говорят, пять или шесть мужчин еле удерживали меня. Говорят...

Я собрала все наши сбережения, кое-что продала, кое-что одолжила. И поставила нам с Фимой памятник. Нам обоим, потому что рядом с его фотографией в темно-серый гранит врезали и мою. Под ней — день, месяц и год рождения, за ними — черточка, а за черточкой — пустое каменное пространство для даты смерти, которую я звала, мечтала приблизить. Кроме наших с ним имен, нашей фамилии и дат, на памятнике, посреди него, высечено было лишь одно слово: «Люблю...» Все субботы и воскресенья я проводила на лавочке возле памятника. Мыла его нежно и старательно, погружала в цветы.

Пожилая женщина, подметавшая кладбищенские дорожки, как-то подошла сзади и негромко спросила:

— Он знал, что ты так его любишь?

— Он так же меня любил.

Через год и четырнадцать дней после смерти мужа сын, уже студент третьего курса, зачем-то стал листать книгу, в которую мы никогда не заглядывали. Это был учебник японского языка, который забыл у нас Фимин приятель, живший в Оренбурге, но преклонявшийся перед японцами. Из Оренбурга он сообщил нам лет десять назад, что учебник ему не

36

нужен: это начальный курс, а он продвинулся дальше. Сын учился в автодорожном... Зачем ему понадобился японский язык? Вроде, ничего в жизни не бывает случайным. Но ему-то к чему было раскрывать ту книгу и разглядывать иероглифы? Иероглифы... Это слово с того дня преследует меня, как символ непостижимости.

Сын на что-то наткнулся в той книжке. Прочитал... И, как о нежданной сенсации, крикнул:

— Посмотри, мама!

Я взяла в руки лист, вырванный из врачебного блокнота с фамильным штампом:

«Милый! Как коротки наши встречи... И как невыносимо длинны разлуки! Ты говоришь, что еще никогда так не любил. А я вообще, не любила — ни так, ни по-другому. И никому больше не скажу слова, которое повторяю с рассвета дотемна (и по ночам тоже!) — все эти четыре года: «Жду!» А все другое делаю уже механически. Врачу стыдно в этом признаться…

Я жду! Но как бы ситуация не оказалась той астмой, которая нас задушит...

Твоя Ольга.

P.S. В Москву, ты знаешь, вылетаю через неделю. Буду по-прежнему писать до востребования каждый день. Если даже письма долетят до тебя позже, чем я сама... Жду!»

Я забыла дорогу на кладбище. И возненавидела сына. Разве не мог он предать то письмо огню? Превратить в клочки, которые невозможно было бы склеить? Зачем протянул его мне — и перечеркнул мою жизнь?. Которую я вспомнила сейчас так, будто все, что казалось мне счастьем, было счастьем на самом деле... Я воссоздала события с объективностью, приносящей страдания. Воссоздала точно такими, какими ощущала их в пору, когда они возникали, происходили. Зачем? Чем сильней очаровываешься, тем мучительней разочарование, если оно наступает. Но я не была разочарована — я была убита.

Могилы, надгробия, памятники... Иные обросли сорной травой забвения, покосились, сравнялись с землей из-за беспощадности времени: некому приходить, никого не осталось. Но если есть кому...

К памятнику, покинутому одним, может приникнуть другой. Может, конечно. О своем бывшем памятнике я ничего та-

37

кого не знаю. Он стал заброшенным для меня. И фотография моя там — не на своем месте. Трудно себе представить...

Надгробия, памятники, могилы... Нет, они не безмолвны — они свидетельствуют, они повествуют.

КАК СОЗДАВАЛИСЬ ЛЕГЕНДЫ...

Из блокнота

Одним из лучших редакторов издательства «Детская литература» не только считалась, но и была Екатерина Тихоновна Бобрышева. Двух ее братьев (из того же фанатичного племени коммунистов-идеалистов!) расстреляли в лубянском подвале. А третий был убит тоже пулей, но немецкой, в бою. Его имя начертано золотом на мраморе в вестибюле Центрального Дома литераторов.

Считается, что пороки с возрастом прогрессируют. Вот и «величайший вождь и мучитель» стал вовсе уж величайшим на краю своего дьявольского существования: расправа с Еврейским антифашистским комитетом, «дело врачей»... Подстраиваясь под общий политический психоз, один из наиболее инициативных московских райкомов партии снарядил «ответственную комиссию» и натравил ее на самое крупное издательство детской литературы. Самое крупное в планетарном измерении... Райкомовская чистка призвана была очистить коллектив от засорения родственниками «врагов народа». Директор издательства Константин Федотович Пискунов — один из самых святых людей, которых я когда-либо встречал, — пытался противоборствовать, противодействовать... Но безуспешно. Комиссия потребовала «убрать» в том числе и сестру «братьев-разбойников», уничтоженных еще в тридцать седьмом году. Тогда группа писателей отправилась к Фадееву отстаивать любимую Катю Бобрышеву... Лицо Александра Александровича, которое всегда казалось мне притягивающе красивым и мужественным, стало неэстетично заливаться густо-алым цветом, что резко обозначилось на фоне его белоснежной, без малейших оттенков, шевелюры.

— Обращайтесь ко мне с любыми просьбами. Кроме подобных...

Я отважился вслух изумиться:

— Значит, если б ее третий, погибший на фронте, брат был жив, его бы тоже уволили?

А тут еще подоспел донос о том, что мы с Кассилем организовали в Союзе писателей сионистский центр. Вовсю уже

38

полыхало «дело врачей»... Помня разговор о Кате Бобрышевой, мы за помощью к Фадееву не обратились. Хотя если б «лучший друг писателей» вскоре не освободил нас — да и весь земной шар! — от себя, наша с Кассилем судьба была бы предрешена.

Однажды Сергей Преображенский, первый заместитель главного редактора «Юности», предложил мне:

— Поедем вечером на дачу к Фадееву.

— Но мы с ним едва знакомы.

— Ничего... Он любит новые лица. Особенно молодые... Тогда я был молодым.

Преображенский сам ничего не сочинял. Но и окололитературным человеком его назвать было нельзя. У него имелся врожденный литературный вкус, и он почти безошибочно отличал талант от безосновательных претензий на него. Из писателей Александр Фадеев более всего, мне кажется, тяготел к Александру Твардовскому, а из тех, кто, хоть и не пером, но служил литературе, — к Сергею Преображенскому. Сергей Николаевич был, бесспорно, в курсе всех, весьма запутанных, личных фадеевских перипетий. Но из его уст ни один, даже малозначительный факт не стал ничьим достоянием.

...Фигура Александра Александровича, склонившегося над столом в большой и пустынной комнате, олицетворяла одиночество.

— Пить не будем! Условились? — сам себя уговаривал он.

— Значит, минуя выпивку, перейдем к закуске! — поспешно согласился Преображенский. Тем более что закуску привез он сам: малосольные огурцы, маринованные помидоры, какие-то пирожки из ресторана Дома литераторов. Это действительно была не еда, а закуска.

Но Фадеев от своей трезвенности в тот вечер не отказался.

— Целый день думаю, так сказать, об одном и том же.

— О чем? Или о ком? — поинтересовался Сергей Николаевич.

— О нем.

И хоть со времени смерти Сталина прошли уже годы, было ясно, кто именно тот о н, о котором размышлял Александр Александрович.

— Он владел загадочной магией воздействия на окружающих. Так сказать, силой политического и психологического гипноза. Могу, так сказать, засвидетельствовать, потому что на собственном опыте убедился...

39

Бесконечные фадеевские «так сказать» придавали его речи ироничный оттенок. Словно бы он нарочно, профилактически амортизировал ими возвышенность и велеречивость, которых всегда опасался.

— Кажется, теперь помаленьку, так сказать, освобождаюсь от власти того гипноза. Выпутываюсь! Но все-таки...

Он «уступал» Сталина понемногу и очень нехотя.

— Теперь я осознаю, что были в его общении, так сказать, отрепетированность, хитрейшая театральность.

— Коварнейшая... — добавил я. Но он не услышал.

Александр Александрович уступал своего недавнего кумира, следуя велению времени и фактов, но пока еще вопреки своему желанию. Тот многолетний гипноз еще удерживал его, сопротивлялся.

С натугой высказал он мысль о том, что одно из главных стремлений диктаторов — «это, так сказать, навязчивое желание потрясать современников неожиданностью своих решений... ибо так, как мыслят они, владыки, могут мыслить только они».