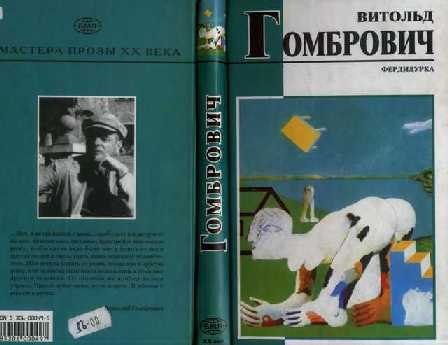

Витольд ГОМБРОВИЧ

ФЕРДИДУРКА

Роман

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«КРИСТАЛЛ»

2000

Witold Gombrowicz

FERDIDURKA

Перевод и вступительная статья переводчика А. Н. Ермонского

Вступительная статья И.

Г. Мосина

Выпускающий редактор Р.

В. Грищенков

В оформлении обложки и титула использована работа Хорста Антеса

OCR,

вычитка – Давид Титиевский,

февраль

2007, Хайфа

Библиотека Александра Белоусенко

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ

С ВИТОЛЬДОМ ГОМБРОВИЧЕМ,

ИЛИ О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ

НЕКОТОРЫХ КНИГ

Есть расхожее выражение:

«Книги имеют свою судьбу». Полностью готов под этим подписаться. А от себя

добавил бы еще вот что: иногда книги мистическим образом повторяют судьбу своих

создателей.

Это неловкое

вступление понадобилось мне для того, чтобы поведать обычную, и в то же время

абсолютно невероятную историю, случай, одним из действующих лиц которого

довелось быть мне. Что касается другого действующего лица, то им, волею Судьбы,

оказался (не удивляйтесь!) карманньй томик рассказов Витольда Гомбровича с

интригующим названием «Преднамеренное убийство».

Для меня и до этого

случая фигура Гомбровича, маргинала, мистификатора, гражданина Мира, была

привлекательной и таинственной. А после всего, что случилось, поверьте, я

проникся к этому автору и его творениям просто-таки мистическим чувством.

Первый раз я услышал

имя Гомбровича задолго до того, как попала ко мне в руки его первая книжка.

Странный человек, писавший странную прозу, живший везде, и в то же время нигде

конкретно, не мог не вызывать любопытства. О нем слышали почти все, о нем

спорят многие, и вместе с тем, на сегодняшний день реально прочитали единицы.

Не оказался исключением и я. Еще в начале 90-х раздобыв в свою собственность

томик рассказов этого автора, я не кинулся жадно читать его (мое сознание в тот

момент дремало, удовлетворенное фактом обладания), и маленькая кни-

5

жица отправилась ждать

своего часа в компании ей подобных (из библиотечки журнала «Иностранная

литература»). Мог ли я тогда подумать, что и книги способны жестоко мстить за

проявленное к ним равнодушие?

И вот совсем недавно

это имя снова зазвучало, только теперь уже в несколько иной интонации, в ином,

так сказать, контексте — мне предложили подумать об оформлении книги сочинений

Витольда Гомбровича. Ситуация потребовала более близкого знакомства, и я извлек

наконец-то на свет сборник рассказов «Преднамеренное убийство». Именно в эти

дни мне предстояло ехать на пару дней в Москву, и вечный вопрос «что взять

почитать в дороге?» даже не возникал. Книга Гомбровича показалась мне тогда

идеальной «книгой для поезда» (как впоследствии и оказалось).

Наша привычка

относиться к книгам, как к вещам — дурная привычка. И унижает она не книгу, а

нас. А ведь любая книга — это ни что иное, как проекция авторского сознания,

его мыслей и чувств на бумагу, я бы сказал, тень его личности. Книга утратила

для нас качество уникальности, а книжный дефицит, как ни странно, еще больше

развратил нас. Колоссальное количество библиотек, где книги томятся без

читательского внимания, по сути являются если не кладбищами, то тюрьмами. И

если на минуту допустить мысль (а как соблазнительно ее допустить), что книга —

это часть ее автора, которая живет, чувствует, ликует, боится, скорбит, как и

он сам, то подумайте, что сулит ей такая поездка, этот «полночный экспресс» в

сторону Москвы...

Устроившись кое-как

на своем месте в сидячем вагоне поезда (друтих билетов добыть не удалось), я с

нетерпением извлек из кармана томик Гомбровича и весь отдался чтению. Очень

скоро самые смелые мои ожидания подтвердились: это была чудесная, прозрачная проза

ироничного и абсолютно свободного человека, каждой строчкой своей отзывавшегося

в моей душе ликованием. Вот когда я пожалел о том, что не прочитал книги

раньше, самолично лишая себя такого удовольствия все это время. Но книга

6

была у меня в руках, и я был

полон решимости получить это удовольствие сейчас.

Первый (и последний)

рассказ был очень озорной и печальный одновременно: история смертельно больного

эгоиста, к тому же в самом начале повествования публично оскорбленного неким

адвокатом. На протяжении этой короткой истории герой упражнялся в сведении

счетов со своим обидчиком весьма оригинальными и разнообразными способами. Но

лучше читать сам рассказ, чем его неловкий пересказ. А потому — умолкаю. Скажу

только, что к концу его я был уже без ума от Гомбровича, его удивительного

умения рассказывать истории.

Тем временем ночь

вступила в свои права, и в вагоне погасили свет. Читать стало тяжело, поэтому я

решил немного покемарить в ожидании рассвета. Книгу я положил туда, куда обычно

я кладу ее в электричке, когда устаю читать — в канавку вдоль оконной рамы. Но

пассажирский поезд — не электричка, и на месте ожидаемой канавки оказалась

прореха, возникшая между стеклом опущенного окна и рамой. Надо ли говорить, что

книжка угодила прямиком туда. Закон подлости, скажете вы. Я же вижу в этом

нечто большее, чем просто случайность.

Первое время уголок

ее предательски торчал из щели, как бы поддразнивая меня. Мне и нужно-то было

лишь поднять стекло, чтобы книжка моя, как на лифте, вернулась в хозяйские

руки. Я же, наоборот, пытался ухватить беглянку пальцами, и только еще больше

проталкивал ее.

В какое-то мгновение

мне показалось, что книга сама прыгнула в пустоту панели. Обман зрения, скажете

вы. Не думаю. Скорее это было похоже на дерзкое бегство, впрочем, вполне в духе

самого пана Гомбровича.

Остаток ночи я

провел в планах, как вернуть себе мою книгу. Сна, конечно, уже не было. До сна

ли тут? А в те минуты, что удавалось забыться, мне мерещились самые невероятные

способы возвращения «блудной книги», извлечения ее из-за пресловутой панели.

Между тем рассвело

настолько, что можно было снова приниматься за чтение, и это еще больше

отравляло созна-

7

ние, вносило в ситуацию ту

ноту гротеска, что так тонко сквозит в текстах Гомбровича. Я был подобен Лисе,

вожделеющей винограда. Книжка была рядом, и в то же время недосягаема. Меня, в

обычной жизни человека исключительно спокойного, это просто бесило.

И тогда я

почувствовал себя, нет, я просто был им, сам

был персонажем рассказа, над которым, напиши его Гомбрович, потешался бы от

души. Но сейчас мне было не до смеха. Я упускал инициативу, и уже не мог, как я

это привык, контролировать ситуацию. Маленькая книжонка не толще мизинца,

которая помещалась в заднем кармане джинсов и еще совсем недавно принадлежала

мне всецело, вдруг на моих глазах ускользнула от меня и теперь манипулирует

моим сознанием. Я не мог думать ни о чем другом, я не мог спать. Это было

какое-то помешательство.

Остаток ночи я

провел за «интересным занятием» — испепелял гневными взорами проклятую панель.

И если бы у меня была с собой отвертка, перочинный нож или что-то другое в этом

роде, я, невзирая на любопытные взоры пассажиров, вскрыл бы эту распроклятую

панель и извлек из-за нее «моего» Гомбровича. Никогда еще ни одна книга не была

столь желанна мне.

Попав в липкую

паутину мистических настроений, я представлял себе как она лежит там, за

панелью, и подсмеивается надо мной. А

может быть так оно и было — в конце концов, что мы, собственно, знаем о тайной

жизни книг (в том, что она есть, эта тайная жизнь, лично у меня нет ни капли

сомнения). В ту минуту я не удивился бы ничему, даже если бы услышал за

перегородкой шуршание или увидел, как беглянка осторожно выглядывает из

отверстия, наслаждаясь моей растерянностью.

В момент наивысшего

отчаянья промелькнула в моей голове шальная мысль идти к проводнику и просить у

него отвертку. Однако, тщательно изучив крепежные шурупы, я убедился, что это

ничего не даст — ручка железного кресла напрочь закрывала один из них, так что

подступиться к нему не было никакой возможности. Да и сам проводник, думаю, не

стал бы стоять в стороне и смотреть на то, как но-

8

воиспеченный вандал на его

глазах терзает вверенное ему имущество из-за какой-то книжонки (знал бы он, какой!).

Измотав себя

подобными размышлениями, я забылся, наконец, тревожным, тяжелым сном.

Утро, как всегда,

решило все проблемы.

В солнечном свете

все случившееся выглядело совершенно иначе. Я от души посмеялся над своими

ночными мыслями, включая идею разборки поезда на ходу. История с книгой вдруг

увиделась мне совсем в другом свете. Это было не просто бегство. Это был выполненный

по всем правилам побег, возможно, многие годы вынашиваемый и теперь с

блеском осуществленный. Глупо и бессмысленно было препятствовать этому. Что я

мог предложить взамен? Возвращение в постылую тюрьму-библиотеку? Видимо, жизнь

за панелью поезда выглядела более привлекательной.

Окончательно с этой

утратой меня примирила мысль о том, что моя книжка теперь будет жить тайной и

свободной жизнью, станет, подобно ее автору, вечной скиталицей. А если и не

вечной, то по крайней мере до тех пор, пока вагон, в котором я оставил ее (уже

без большого сожаления), не попадет на капремонт. И когда какой-нибудь

мальчишка-слесарь открутит пресловутые шурупы, держащие панель, в его ладонь

вдруг упадет книга Витольда Гомбровича. И даже если имя это ничего ему не

скажет (а скорее всего так и будет), думаю, он прочтет ее, хотя бы из

любопытства.

Много бы я дал,

чтобы взглянуть на его изумленное лицо в момент обретения им книги. А может

быть я не прав, и изумления не будет. Может быть, по недосмотру таких же

«читателей», как я, панели сидячих вагонов пассажирских поездов просто битком

набиты всякого рода литературой, и мой Гомбрович «путешествует» в компании с

Беккетом, Сартром, Ионеско, Камю. У себя за панелями они посмеиваются над нашей

незадачливостью и неловкостью. И конечно, коротают время, оживленно споря,

цитируя друг друга, обмениваясь мыслями, «перестукиваясь» с обитателями

соседних панелей.

9

С момента этого

забавного и поучительного случая прошло уже некоторое время. Но по-прежнему,

когда я слышу, как кто-то произносит: «Витольд Гомбрович», перед моим

внутренним взором встает сидячий вагон ночного поезда Санкт-Петербург — Москва.

Не сбавляя скорости, он мчится в Москву, а потом обратно. А потом опять в Москву.

А потом снова обратно. И опять... И снова...

Вечное движение без

конца и края, без сна и покоя. Может быть

это и есть бессмертие?

Из Петербурга в

Екатеринбург

Ночь 15-16 июля 2000

года

Иван Мосин

АНДРЕЙ ЕРМОНСКИЙ*

ТРЕВОЖНОЕ ОБАЯНИЕ ПАНА ВИТОЛЬДА**

Витольд Гомбрович,

наверное, самый удивительный, самый обаятельный и самый парадоксальный польский

писатель уходящего столетия.

Правда, он не из тех

«уютных» литераторов, которых можно любить или не любить. Он — из тех, кого

надо либо безоговорочно принимать, либо отвергать с порога. Потому что

Гомбрович не цацкается с читателем, не подделывается под него, он не просто

стремится рассказать ему всю правду о нем же самом, но настойчиво, даже

бесцеремонно навязывает ему эту свою правду — а она по большей части

представляется писателю довольно неприглядной. К тому же он пытается разрешить,

собственно, неразрешимую проблему: как живется человеку в мире современной ему

культуры, или, если хотите, цивилизации. По Гомбровичу, живется человеку не

сладко, как в осажденной крепости, ибо, считал он, есть что-то такое в сознании

современного человека, будто оно и само для себя ловушка.

Он умер в 1969 году,

тридцать с лишним лет назад, но книги его еще отнюдь не стали лишь достоянием

истории литературы. Они продолжают вызывать споры критиков и будоражить умы

читателей. После смерти пана Витольда о

______________

* Печатается по первому изданию, опубликованному в журнале «Иностранная литература» 1991, №1, с частичной новой редакцией переводчика, осуществленной в июле 2000 г.

** Я рискнул приспособить к русскому уху эту бессмыслицу, которая по-польски звучит так: Фэрдыдуркэ. — А. Е.

11

нем куда больше говорят и

пишут, чем его читают. И гора толкований, истолкований, осмыслений и

переосмыслений созданного им продолжает расти. А между тем, писать о

Гомбровиче, по-моему, дело не просто неблагодарное, но и совершенно

безнадежное. Уже по тому одному, что он не укладывается в прокрустово ложе так

называемой науки о литературе, всех этих правил, канонов и запретов,

придуманных, как саркастически выразился сам писатель, многочисленными

тетушками от мировой культуры с их «все усредняющей и отнимающей у жизни всякую

жизнь» ментальностью. Я не собираюсь прибавлять к этой горе гомбровичеведеиия ни камешка. Но,

провожая в свет первое у нас в стране книжное издание Фердидурки, надо, мне кажется, сказать хотя бы несколько слов о

человеке и литераторе, имя которого большинству наших читателей пока все еще,

пожалуй, не говорит почти ничего. А между тем это один из крупнейших писателей XX столетия.

Увы, сегодня

подобный казус вряд ли кого-нибудь очень уж удивит. Ведь в последние годы мы

обнаружили в собственном прошлом, обнаруживаем в настоящем, обнаруживаем в мире

вокруг нас столько пресловутых «белых пятен», что порой кажется, будто мы пробудились

вдруг на одиноком острове в безбрежном белом океане, и принялись отчаянно,

нередко беспорядочно приращивать себе земли, постигать то, что другими уже

постигнуто, освоено, присвоено.

Дело это

необходимое, но тяжкое неимоверно. Ибо время упущено, и то, что могло (и должно

было) при нормальном порядке вещей стать частью нашей собственной духовной

культуры давно, нам еще только предстоит «переварить» как нечто едва явившееся

на свет. А вокруг совсем иной мир, иные берега, иные вкусы...

Сто лет назад, на

пороге уходящего, XX века, польский прозаик и критик Кароль Ижиковский

написал роман Paluba (на русский слово это перевести непросто — то ли крытый экипаж, то ли

нечто бесформенное, безобразная женщина, бабища, уродина, то ли колода-манекен,

которую портные используют в своих мастерских), в нем он

12

вскользь высказал довольно

странное для своего времени суждение: человеку вечно что-то мешает попасть в такт жизни другого человека, а

потому, мол, не следует принимать в расчет мнения о себе других людей, но надо

жить, принимая в расчет, что такое мнение о тебе существует. Мне кажется, что

схожая мысль стала генеральной идеей, а может, и отправной точкой и жизни, и

творчества Витольда Гомбровича, который не столько не мог, сколько не хотел

попадать в такт устоявшейся, общепринятой, если так можно выразиться, жизни.

Он родился на грани

столетий, в 1904 году, в нынешней Литве, которая была тогда, как и Царство

Польское, частью Российской империи, в семье старинного дворянского рода, но

уже не знатной и не богатой, отец писателя расстался с земледелием и заделался

заводским управляющим. Гомбрович чутко переживал это своего рода пограничье собственного бытия: между Литвой и Польшей, между деревней и городом, между высшим светом и средним классом.

Эти между, писал он в Дневнике, потом «размножатся вокруг меня

до такой степени, что станут едва ли ни местом моего жительства, моим истинным

отечеством». Так, собственно, оно и было: Гомбрович окончил юридический

факультет, собирался быть адвокатом, не получилось, стал писателем, но

писателем, путь которого в литературу и в литературе отнюдь не был усеян

розами.

Он дебютировал в

тридцатые годы, и нельзя сказать, чтобы удачно. Молодого прозаика встретили

поначалу чуть ли не в штыки. Он шокировал, издевался, раздражал. А «Фердидурку»

(1937) — на мой взгляд, один из самых лучших, парадоксальных и

трагически-тревожных романов этого писателя — польская предвоенная критика всех

направлений (и правого, и левого) почти единодушно отвергла. И лишь годы спустя

книги Гомбровича были по-настоящему поняты и приняты — но сначала не на родине.

В канун рокового

сентября 1939 года Гомбрович отправился за границу и волею обстоятельств

расстался с Польшей навсегда. Без малого четверть века прожил он в Аргентине,

13

затем перебрался в Западную Европу

и окончил свои дни во Франции — писателем, известным всему миру. Но путь к

известности начался именно с «Фердидурки». Этот роман в 1947 году вышел в

Аргентине по-испански, после чего переводы его стали появляться в одной стране

за другой.

Почему так? Почему

второе польское издание «Фердидурки» увидело свет в 1957 году, первое русское в

журнале лишь в 1991 году, а книжное только сейчас, на пороге XXI века? Думаю, что

роман этот — своего рода манифест антитоталитаризма — способен и постоять за

себя сам, и сам лучше всего это объяснить. Но вот как «объяснить» сам роман?

Или хотя бы только его название — «Фердидурка», — ведь такого слова ни в одном

языке нет, и автор не упоминает его ни разу? Или — чего уж вроде бы проще — о

чем, собственно, книга эта написана?

Фердидурку, по-моему, легче понять, если

прочитать ее как книгу, рассказывающую о страдании человека, порождаемом

рамками, в которые загоняет нас другой человек, о страдании, проистекающем «из

того, что мы задыхаемся и захлебываемся в тесном, узком, жестком воображении о

нас другого человека». Гомбрович словно ставит опыт: способен ли его герой

освободиться от насилия и гнета чужих мнений о нем или он обречен покориться,

позволить другим напялить на себя маску по их собственным вкусам. В Дневнике писатель, в сущности, отвечает

на этот вопрос отрицательно, по крайней мере, очень пессимистично: «...мой

человек создается извне, иначе говоря, он по природе своей неподлинен — он не

является собой, поскольку его вычеркивает форма, которая рождается между людьми.

Поэтому его „я" помещено в этой „междучеловечности". Вечный актер, но

актер по природе, поскольку его неестественность — свойство врожденное, она

представляет собой черту его человечности: быть человеком значит быть актером

(...) Так как же в таком случае понимать схватку с рожей, с миной в

„Фердидурке"? Нет, не так, что человек должен избавиться от своей маски,

ведь под нею никакого лица у него нет, — тут можно лишь требовать, чтобы он

осознал свою неестественность и ее признал».

14

Такую маску автор Фердидурки называет «рожей», которая может намертво прирасти к лицу, заменить его

собою. Герой Гомбровича испытывает на себе диктатуру

усредненной массы, враждебной к личности, стремящейся приладить ей эту

самую рожу по образу и подобию

собственной, да еще прилепить к ней и попочку,

ибо в представлении людей серьезных, людей подавляющего все и вся большинства («взрослых», по определению

писателя) чистота, непосредственность, свобода — всего лишь достойные

искоренения наивность, невинность, незрелость.

В 30-е годы, когда

писался роман «Фердидурка», то, что мы называем сегодня массовой культурой,

только-только зарождалось. И Гомбрович был среди первых, кто сумел понять,

предугадать, прочувствовать те сложнейшие проблемы, с которыми

стандартизированное общество XX века, защищающее себя стандартизированной

«культурой» мысли, социального поведения, искусства, столкнет человека,

индивидуальность, личность. Он увидел угрозу в жесткой и нетерпимой «зрелости»

конформизма, способного лишить человека искренности, самостоятельности,

свободы.

Однако понадобились

кошмары сталинщины и гитлеризма, а затем и трагедия второй мировой войны, чтобы

этот вопль Гомбровича по человеку и человечности был услышан в Европе и

Америке. Его Фердидурка пережила

второе рождение, а сам он своими книгами оказал огромное влияние на мировую

культуру. Без них не только польская, вся мировая культура сегодня выглядела бы

и куда беднее и куда беспомощнее — перед вызовами и угрозами, которые обрушил

на человека XX век и, видимо, еще обрушит XXI...

Вне этого влияния

почти полвека оставалось, по меньшей мере, треть человечества — та, что жила в

так называемом социалистическом лагере. Теперь настало время и для этой трети

извлекать уроки из собственного прошлого, в чем могут помочь и Фердидурка, и все последовавшие за ней

книги Витольда Гомбровича.

«Фердидурка» —

чтение захватывающее, но не простое. Это и философская повесть, и гротеск, и

литературное эссе, и лирическая исповедь, изрядно приправленная сарказмом

15

и самоиронией, —

единственной, пожалуй, надежной интеллектуальной защитой души в век

безудержного прогресса всего и вся. Но, конечно же, «Фердидурка — это прежде

всего настоящая литература.

Это — подлинное

пиршество слова, которое, признавался Витольд Гомбрович, «развивается во

времени, это как шествие муравьев, и каждый приносит что-то новое, неожиданное,

тот, кто выражает себя словом, постоянно рождается заново, не успеет кончиться

одно предложение, как следующее его уже дополняет, договаривает, и вот в

движении слов выражается бесконечная игра моего существования...»

ГЛАВА I

ПОХИЩЕНИЕ

Во вторник я

проснулся в тот бездушный и призрачный миг, когда ночь, собственно, уже

кончилась, а рассвет еще не успел как следует устояться. Внезапно вырванный из

сна, я чуть было не помчал в такси на вокзал, ибо представлялось мне, я уезжаю,

— и тут только с горечью осознал, что поезда на вокзале для меня нет, никакой

час для меня не пробил. Я лежал в

тусклом свете, и тело мое непереносимо боялось, стискивая страхом мой дух, дух

стискивал тело, и каждый прекрошечныи нервик сжимался в ожидании того, что

ничего не произойдет, ничего не переменится, ничего никогда не наступит и — на

что бы ни решиться — не начнется ровным счетом ничего. Это был ужас

несуществования, страх небытия, боязнь нежизни, опасение нереальности,

биологический вопль всех моих клеток, напуганных внутренним раздором,

раздроблением и распылением. Ужас непристойной мелкости и мелочности, переполох

распада, паника, порождаемая созерцанием обломка, страх перед насилием, тем,

которое гнездилось во мне самом, и тем, которое угрожало извне, — а самое

главное, мне постоянно сопутствовало, не отставая ни на шаг, нечто, что я мог

бы определить как ощущение непрекращающегося передразнивания и издевок клеточек

моего существа, насмешливости, присущей разнузданным частям моего тела и

аналогичным частям моего духа.

19

Сон, который докучал

мне ночью и разбудил меня, был выражением ужаса. Время хлынуло вспять, что

должно быть воспрещено природе, я увидел себя таким, каким был в пятнадцать и

шестнадцать лет, — я перенесся в юность, — и, стоя на ветру, на камне, возле

самой мельницы над рекой, я что-то говорил, слышал свой давно погребенный

петушиный, писклявый голосок, видел нос, не вытянувшийся еще на недолепленном

лице, и чересчур большие руки — я чувствовал неприятную вязкость той

промежуточной, переходной фазы развития. Я пробудился, смеясь и страшась, ибо

мне казалось, что тот, каков я сейчас, а мне за тридцать, передразнивает и

высмеивает собой неоперившегося молокососа, каким я был, а он, в свою очередь, передразнивает

меня, и что оба мы — на равных — друг другом передразнены. О ты, несчастная

память, которая велишь знать, какими путями пришли мы к нынешнему своему

достатку! И потом, почудилось мне в полусне, но уже по пробуждении, что тело

мое не единообразно, что некоторые его части еще ребячьи и что моя голова язвит

и издевается над коленкой, а коленка над головой, что палец измывается над

сердцем, сердце — над мозгом, нос — над глазом, глаз потешается и гогочет над

носом, — и все эти части дико набрасываются друг на друга в атмосфере

всеохватного и трогательного всеиздевательства. А когда я уже совсем пришел в

себя и принялся размышлять над собственной жизнью, ужас не уменьшился ни на

йоту, но стал еще сильнее, хотя порой его перебивал (или подкреплял) смешок, от

которого рот не способен был удержаться. На полдороге жития моего очутился я в

чаще темного леса. Лес этот, что хуже всего, был зеленый.

Ибо наяву я был тоже

неустоявшийся, разрозненный — как и во сне. Недавно я перешел Рубикон

неотвратимого тридцатилетия, миновал верстовой столб, по метрике, по внешности

я был человек зрелый, од-

20

нако же я им не был — ибо

чем же я был? Тридцатилетним игроком в бридж? Случайным и временным работником,

который устраивал свои мелкие житейские дела и набивал себе шишки? Каково же

было мое положение? Я ходил по кафе и барам, встречался с людьми, обмениваясь с

ними словами, иногда даже мыслями, но положение мое оставалось непроясненным, я

и сам не знал, человек ли я, молокосос ли; и вот на рубеже лет я не был ни тем,

ни другим — я был ничем, — а ровесники, которые уже обзавелись семьями и заняли

определенные позиции, не столько в жизни, сколько в различных государственных

учреждениях, относились ко мне с оправданным недоверием. Тетушки мои, эти

многочисленные четвертьматери сбоку припека, но искренне любящие, с давних пор

старались повлиять на меня, побуждая остепениться, скажем, стать адвокатом или

чиновником, — неопределенность моя необыкновенно их огорчала, они не знали, как

говорить со мною, не зная, кто я такой, они все больше бубнили.

— Юзек, — говаривали

они между одним бу-бу и другим, — самое время, деточка. Что люди скажут? Ну, не

хочешь быть доктором, так стань хоть бабником или лошадником, но пусть будет

известно... пусть будет известно...

И я слышал, как одна

нашептывала другой, что я не умею вести себя в обществе и неопытен в жизни, а

потом они опять принимались бубнить, измученные опустошением, которое я учинял

в их головах. В сущности, такое состояние не могло продолжаться вечно. Стрелки

часов природы были неумолимы и категоричны. Когда последние зубы, зубы

мудрости, у меня выросли, надлежало признать — развитие состоялось, пришло

время неизбежного душегубства, мужчина должен убить неутешное в скорби дитя,

вспорхнуть,

21

словно бабочка, покинув труп

куколки, которая завершила свой путь. Из тумана, из хаоса, из мутных пойменных

вод, водоворотов, шумов, течений, из лозняка и камышей, из лягушачьего кваканья

мне предстояло переместиться в мир форм прозрачных, строгих — причесаться,

привести себя в порядок, войти в общественную жизнь взрослых и присоединиться к

их болтовне.

Как бы не так! Я

пробовал уже, старался — и меня передернуло смешком при мысли о результатах

этой пробы. Дабы причесаться и по мере сил прояснить, я засел за написание

книги— странно, но мне показалось, что мое пришествие в мир не может обойтись

без прояснения, хотя никто еще не видел прояснения, которое не было бы

затемнением. Я стремился книгой наперед купить их благоволение, чтобы потом,

когда произойдет личная встреча, вступить на почву уже подготовленную, и —

рассчитывал я — коли сумею взрастить в их душах благоприятное представление о

себе, представление это в свою очередь сформирует и меня самого; таким способом

я, даже если и не захотел бы того, сделаюсь взрослым. Почему, однако, перо подвело

меня? Отчего священный стыд не позволил мне написать расхоже-легковесный роман,

и вместо того, чтобы вытягивать возвышенные сюжеты из сердца, из души, я

вытянул их из нижних конечностей, вставил в текст каких-то лягушек, ноги, вещи

все сплошь незрелые и бродящие, единственно стилем, тоном, холодным и

сдержанным, изолируя их на бумаге, свидетельствуя, вот, мол, жажду расстаться с

брожением? Почему, словно наперекор собственным намерениям, дал я книге

название «Дневник времен возмужания»? Тщетно друзья отговаривали меня от такого

заглавия и советовали вообще поостеречься малейших намеков на незрелость. — Не

делай этого, — просили меня, — незрелость — понятие рискованное,

22

если ты сам себя признаешь

незрелым, кто же тебя признает зрелым? Неужто не понимаешь, что первое условие

зрелости, без которого ни-ни, — самому признать себя зрелым? Но мне казалось,

что просто не стоит слишком легко и задешево изгонять из себя сопляка, что

Взрослые чересчур сметливы и проницательны, чтобы дать провести себя, и что

тому, за кем сопляк без устали ходит по пятам, нельзя публично показываться без

сопляка. У меня, возможно, было сверхмеры серьезное отношение к серьезности, я

изрядно переоценил взрослость Взрослых.

Воспоминания,

воспоминания! Уткнув голову в подушку, спрятав ноги под одеяло, сотрясаясь то

от смеха, то от ужаса, я подводил итог своему пришествию в мир взрослых.

Слишком упорно молчат об интимных, душевных царапинах и язвах этого пришествия,

последствия которого не изживаются никогда. Литераторы, эти люди, обладающие

божественным даром рассказывать о вещах самых от них далеких и самых им

безразличных, таких, к примеру, как драма императора Карла II, доведенного до

отчаяния замужеством Брунгильды, и в мыслях не позволяют себе обратиться к

наиважнейшей проблеме собственного их превращения в человека публичного,

общественного. Им, видимо, страстно хотелось бы, дабы каждый думал, будто они

писатели милостью Божьей, а не — человеческой, будто вместе со своим талантом

они свалились на землю с неба; они стесняются открыть, какими собственными

своими уступками, каким личным поражением оплатили они право расписывать

Брунгильду или хотя бы жизнь пчеловодов. Нет, о собственной жизни ни слова —

только о жизни пчеловодов. Наверняка, сочинивши двадцать книг о жизни пчеловодов,

можно сделаться изваянием, — но какая же связь, где единение короля пчеловодов

с мужчиною, скрывающимся под личиною короля, где едине-

23

ние этого мужчины с юношей,

юноши — с подростком, подростка — с ребенком, которым ведь всякий некогда был,

какой прок вашему сопляку от вашего короля? Жизнь, которая не принимает в

расчет этих связей и единений, которая не реализует собственного развития во

всей полноте, напоминает дом, строящийся с крыши, и она неотвратимо должна

привести к шизофреническому раздвоению личности.

Воспоминания!

Проклятие человечества состоит в том, что существование наше на этом свете не

терпит никакой четкой и устойчивой иерархии, что, напротив, все постоянно

течет, переливается, движется, и каждый должен быть прочувствован и оценен каждым,

а представление о нас людей темных, ограниченных и тупых не менее важно, чем

представление людей умных, светлых и тонких. Ибо человек крепчайшим образом

скован своим отражением в душе другого человека, даже если это и душа кретина.

И я решительно возражаю против точки зрения тех моих собратьев по перу,

которые, заслышав мнение тупиц, принимают позу аристократическую и надменную,

провозглашая, что «odi profanum vulgus»*. Какой дешевый, простецкий способ

уклонения от действительности, какое жалкое бегство в фальшивое высокомерие! Я

же, в противовес этому, утверждаю, что чем суждение тупее и ничтожнее, тем оно

для нас существеннее и необходимее, это совершенно так же, как тесный башмак

дает нам знать о себе куда откровеннее, чем башмак, сделанный по ноге. Ох, уж

эта молва людская, эта бездна соображений и мнений о твоем уме, сердце,

характере, о всех подробностях твоей натуры — бездна, отверзающаяся перед

храбрецом, который мысли свои приодел типографским шрифтом и пустил гулять в

люди на бумаге, о бумага, бумага, печать, печать!

_______________

* Презираю невежественную толпу (лат.).

(Здесь и далее прим. перев.)

24

И я не веду тут речь

о самых сердечных, самых приятных суждениях семейных тетушек наших, нет, я,

скорее, намеревался коснуться суждений тетушек иных— тетушек от культуры, тех

многочисленных четвертьавторш и за волосы притянутых полукритикесс, публикующих

свои приговоры в газетах и журналах. Ибо мировую культуру облепил рой

старушенций, пришпиленных, прилатанных к литературе, чрезмерно погруженных в

духовные явности и подкованных эстетически, чаще всего обладающих какими-то

своими взглядами и мыслями, просвещенных насчет того, что Оскар Уайльд устарел,

а Бернард Шоу — мастер парадокса. Ах, они-то знают, что надобно быть

независимой, категоричной и глубокой, и потому, как правило, они независимы,

глубоки и категоричны в меру, да вдобавок их распирает тетушкина доброта. Тетя,

тетя, тетя! О, кто никогда молча и без стонов не лежал на рабочем столе тетушки

от культуры и не был кромсаем этой их ментальностью, все усредняющей и

отнимающей у жизни всякую жизнь, кто не прочитал в газете тетушкиного о себе

суждения, тот не знает пустячка, тот не ведает, что такое в тетушке пустячок.

А теперь возьмем

суждения помещиков и помещиц, суждения гимназисток, никчемные суждения мелких

чиновников и бюрократические суждения высокопоставленных чиновников, суждения

провинциальных адвокатов, преувеличенные суждения учащихся, самонадеянные

суждения старцев, равно как и суждения публицистов, суждения общественных

деятелей, суждения жен докторов, наконец, суждения детей, прислушивающихся к

суждениям родителей, суждения горничных, служанок и кухарок, суждения

двоюродных сестричек, суждения гимназисток — целое море суждений, каждое из

которых вычерчивает тебя в другом человеке и творит тебя в его душе. Ты будто

рожда-

25

ешься в тысяче меленьких

душ! Но мое положение тут было труднее и непристойное ровно настолько,

насколько моя книга была труднее, непристойнее обычной взрослой литературы.

Правда, она помогла мне обзавестись кружком незаурядных друзей, и если бы

тетушки от культуры, а также иные представители черни могли слышать, как в

узком и даже не доступном их воображению кружке Признанных и Великолепных

потчуют меня великолепием и признанием, как я веду интеллектуальные беседы в

заоблачных высях, они, верно, пали бы передо мною ниц и принялись вылизывать

мои пятки. С другой же стороны, в книге, по-видимому, должно было быть нечто

незрелое, такое, что располагало к доверительности и притягивало существа

желеобразные, ни рыба ни мясо, самый страшный слой полуинтеллигентов — период

возмужания приманивал к себе полусвет культуры. Вероятно, чересчур изысканная

для темных умов книга в то же самое время была недостаточно надменной и

напыщенной в глазах толпы, которая чувствительна только к внешним признакам

серьезности. И не однажды, выйдя из мест священных и прекрасных, где я бывал

обласкан уважением, я встречал на улице какую-нибудь жену инженера или

гимназистку, которые видели во мне родственную душу, недозрелого побратима и

земляка, похлопывали меня по плечу и восклицали: — Привет, Юзек, ты глупый, ты

— ты незрелый! — Вот так для одних я был умный, для других глупый, для одних —

значительный, для других — едва приметный, для одних — заурядный, для других —

аристократичный! Распятый между превосходством и ничтожеством, сродненный и с

тем и с другим, уважаемый и пренебрегаемый, гордый и презираемый, способный и

неспособный, как придется, как сложатся обстоятельства! С той поры жизнь моя

стала еще раздвоеннее, чем в те

26

дни, которые я провел в тиши

дома. И я не знал, чей я — тех, кто ценит меня, или тех, кто меня не ценит.

Но всего хуже то,

что, ненавидя толпу полуинтеллигентов, как, пожалуй, никто никогда еще ее не

ненавидел, ненавидя непримиримо, я сам себе изменял с толпой; отбивался от

элиты и аристократии и бежал ее дружески распахнутых объятий, бросаясь в

хамские лапы тех, кто считал меня молокососом. В сущности, первостепенное

значение, предрешающее дальнейшее развитие, имеет то, сообразуясь с чем человек определяет свою позицию и себя лепит —

к примеру, действуя, говоря, меля чепуху, сочиняя, он либо берет в расчет,

принимает во внимание одних только взрослых, состоявшихся людей, мир понятий

ясных и четких, либо же его постоянно преследует видение толпы, незрелости,

учеников, гимназисток, помещиков и землевладельцев, тетушек от культуры,

публицистов и фельетонистов, видение подозрительного, взбаламученного

полусвета, который где-то там подстерегает тебя и неспешно обвивает тебя

зеленью, наподобие вьюнов, лиан и иных растений в Африке. Ни на миг не мог я

забыть о недосвете недочеловеческих людей, — и, панически страшась, ужасно

презирая его, содрогаясь от одной только мысли о его болотной зелени, я, однако

же, не умел от него оторваться, был им заворожен, как кролик удавом. Словно какой-то

демон искушал меня незрелостью! Словно в антимирах я благоволил низшей сфере и

любил ее — за то, что она удерживает меня подле себя молокососом. Я и секунды

не мог говорить умно, хотя бы настолько, насколько меня хватает, ибо я знал,

что где-то в неведомой провинции некий доктор считает меня глупцом и ждет от

меня одних только глупостей; и я никак не мог вести себя в компании пристойно и

серьезно, ибо знал, что некоторые гимназистки ждут от меня сплошных

непристойностей. Воистину, в духовном мире

27

вершится перманентное

насилие, мы не самостоятельны, мы только функция других людей, мы обязаны быть

такими, какими нас видят, а уж личным моим провалом было то, что с каким-то

болезненным наслаждением охотнее всего я шел в зависимость к недоросткам, переросткам,

подросткам да тетушкам от культуры. Ах вечно, вечно тетка на шее — быть наивным

того ради, что некто наивный полагает, что ты наивный, — быть глупцом того

ради, что глупец считает тебя глупцом, быть зеленым того ради, что кто-то

незрелый погружает тебя в собственную зелень и полощет тебя в ней, — ах, так и

сбрендить можно, если бы не это словечко «ах», которое хоть как-то позволяет

жить! Чуть не рукой касаться этого высшего и взрослого мира — и не пробиться в

него, находиться в шаге от изысканности, элегантности, ума, серьезности, от

зрелых суждений, от взаимного одобрения, иерархии, ценности — и всего лишь

через стекло лизать эти конфетки, не иметь доступа ко всему этому, быть

приложением. Общаться со взрослыми и по-прежнему, как в шестнадцать лет,

оставаться под впечатлением, что ты только прикидываешься взрослым?

Притворяться писателем и сочинителем, пародировать литературный стиль и зрелые,

изысканные обороты речи? Вступать как художник в беспощадную публичную схватку

во имя собственного «я», тайком помогая своим врагам?

О да, перешагнув

порог общественной жизни, я был рукоположен в полусвет, щедро натерт

благовониями низшей сферы. Но еще больше запутывало дело то, что мое поведение

в обществе тоже оставляло желать лучшего, было никчемным, невыразительным и не

защищало меня от львов полусвета. Некая неумелость, порожденная упрямством, а

может опаской, мешала мне спеться с какой-нибудь зрелостью, и не раз, бывало, я

со страху просто щипал ту особу, которая льстиво лезла

28

своим духом в мой дух. Как

же завидовал я тем литераторам, уже в колыбели возвышенным и, видимо,

предрасположенным к избранности, писателям, Душа которых неустанно карабкалась

ввысь, будто ее щекотали шилом в ягодицу, — писателям солидным, Душа которых

воспринималась всерьез и которые с врожденной легкостью, в великих творческих

муках орудовали в сфере понятий столь высоких, заоблачных и раз навсегда

освященных, что сам Господь Бог был для них чем-то чуть ли не простонародным и

недостаточно благородным. Отчего же не всякому позволено написать еще один

роман о любви либо с безмерной болью разодрать какую-нибудь общественную рану и

стать Борцом за дело угнетенных? Либо слагать стихи и сделаться Поэтом и верить

в «лучезарное будущее поэзии»? Быть талантливым и своим духом насыщать и взбадривать

широкие массы духов неталантливых? Ах, какое же удовольствие казниться и

мучаться, приносить себя в жертву и сгорать, но неизменно в сферах возвышенных,

в категориях таких утонченных, таких взрослых. Удовлетворение для себя и

удовлетворение для других — самовыражаться, черпая из богатств тысячелетних

культурных институтов с такою уверенностью, будто это твой собственный счетец в

банке. Но я, к сожалению, был молокосос, и молокососие мое было единственным

моим культурным институтом. Дважды пойманный и связанный — один раз собственным

младенческим прошлым, о котором я позабыть не мог, другой раз младенчеством

воображения людей обо мне, той карикатурой, которой я запечатлевался в их

душах, — печальный невольник зелени, э, насекомое в зарослях, беспредельных и

густых.

Положение не только

тягостное, но и угрожающее. Ибо Взрослые ни к чему иному не питают такого

отвращения, как к незрелости, и нет для них ничего ее ненавистнее. Они легко

снесут любое, самое страстное бун-

29

тарство, лишь бы оно укладывалось

в рамки зрелости, им не страшен революционер, который один зрелый идеал

повергает другим зрелым идеалом и, к примеру, Монархию разрушает Республикой

либо же, наоборот. Республику надкусит и сожрет Монархией. Да, конечно, они с

удовольствием наблюдают за тем, как приходит в движение зрелое, возвышенное

дело. Но если они пронюхают у кого-нибудь незрелость, если почуют запах

молокососа и сопляка, тотчас же набросятся на него, заклюют, как лебеди утку, —

сарказмом, иронией, издевкой ухайдакают, не допустят, чтобы паскудил им гнездо

подкидыш из мира, от которого они давно уже отреклись. Так чем же это кончится?

Куда я так зайду? На какой почве (думал я) возросло это мое рабство

недоделанности, это самозабвение в зелени — оттого ли, что я родился в краю, необычайно

обильном существами неприспособленными, ущербными, промежуточными, где никто и

воротничка толком носить не умеет, где не столько Печаль и Судьба, сколько

Растяпа и Раззява шагают по полям и постанывают? А может, оттого, что жил я в

эпоху, которая каждые пять минут горазда на новые лозунги и причуды и

судорожно, во всю мочь, кривит лик свой,— в эпоху промежуточную?.. Белесый свет

сочился сквозь неплотно прикрытые шторы, ну а я, подводя таким вот образом

итоги собственной жизни, заливался краской, непристойный смешок подкидывал меня

под простыней — и я разражался беспомощным животным смехом, механическим,

ножным, будто мне щекотали пятку, будто не лицо мое хохотало, а нога. Надлежало

поскорее с этим покончить, порвать с младенчеством, принять решение и начать

сызнова — надлежало что-то делать! Позабыть, наконец, позабыть о гимназистках!

Порвать с влюбленностью тетушек от культуры и сельских жительниц, позабыть о

мелких, злых чиновниках, позабыть о ноге и собственном позор-

30

ном прошлом, запрезирать молокососа

и сопляка — прочно консолидироваться на взрослой платформе, ах, занять в конце

концов эту крайне аристократическую позицию, запрезирать, запрезирать! Не то

чтобы, как это было до сих пор, незрелостью возбуждать, притягивать,

приманивать незрелость других, но, напротив, — извлечь из себя зрелость,

зрелостью подвигнуть их к зрелости, душой заговорить с душой! Душой? Но разве

позволительно запамятовать о ноге? Душой? А нога где? Позволительно ли

запамятовать о ногах тетушек от культуры? И потом — что будет, если вопреки

всему не удастся сладить с распускающейся повсюду, пульсирующей, растущей

зеленью (почти наверняка не удастся), что будет, если я к ним обращусь зрело, а

они по старинке воспримут меня незрелым, если я к ним с умом, а они ко мне с глупостью?

Нет, нет, в таком случае незрело предпочитаю первым начать я, не хочу ставить

свою мудрость под удар их глупости, лучше уж против них двинуть глупость! А

впрочем, не хочу, не хочу, желаю с ними, люблю, люблю эти почки, ростки, эти

зеленые кустики, о! — я почувствовал, что опять меня похищают, заключают в

любовные объятия, я снова залился смехом механическим, ножным и запел

непристойную песенку:

В Сколимове, у Фарамушки на вилле,

В комнатке бонны, барышни Миты,

Были в шкафу два бандита укрыты —

...и вдруг во рту

моем сделалось горько, горло пересохло — я обнаружил, что не один. Кто-то,

кроме меня, был в углу, подле печки, куда свет пока не добрался — в комнате был

другой человек.

Однако же дверь

заперта на ключ. Так, значит, не человек, всего только призрак? Призрак? Черт?

Страх? Покойник? И тотчас же я ощутил, что не покойник, а живой человек, и вмиг

весь сжался в комок — я почув-

31

ствовал человека, как собака собаку. И опять во рту сушь, сердце колошматит, дыхание прерывается — это сам я стоял у печки. На сей раз то не был сон — у печки действительно стоял мой двойник. Я, правда, заметил, что он напуган еще больше меня; стоял, опустив голову, глаза долу, руки по швам — его страх придал мне смелости. Из-под одеяла рассматривал я украдкой вроде бы самого себя и видел это лицо, которое было мое и не мое. Оно проступало сквозь густую, темную зелень, само же не такое зеленое, — это личина, которую я носил на себе. Вот нос мой... вот мой рот... вот уши мои, дом мой. Приветствую вас, знакомые углы! И какие знакомые! Как хорошо знал я это искривление губ, выдающее укрываемый страх. Вот уголки рта — вот подбородок — вот ухо, которое когда-то порвал мне Здзись, — знаки и признаки двоякого рода воздействий, лицо, которое смяли две силы, внутренняя и внешняя. Было это мое — или же я этим был — или все-таки это было чужое — а я, однако, этим был.

Мне вдруг показалось

невероятным, чтобы это мог быть я. Когда в зеркале мы неожиданно увидим себя,

какой-то миг мы еще сомневаемся, мы ли это, — вот точно так же меня удивила и

покоробила поразительная конкретность этой фигуры. Со странно укороченными и

причесанными волосами, с веками, в брюках, с устройствами для слуха, зрения и

дыхания — да, ведь это же все мое, но я ли это был? Уточненный — четкий в

очертаниях и до мелочей прорисованный, подробный... чересчур четкий. Он, должно

быть, заметил, что я вижу его подробности, поскольку еще больше сконфузился,

еле приметно усмехнулся и сделал робкое движение рукой, растворившееся во

мраке.

Но свет в окне

набирал силу, и фигура прочерчивалась все резче — уже пальцы рук были видны и

ногти — и я все это видел... а дух, видя, что я вижу, как-то нахох-

32

лился и, не поднимая глаз,

делал мне рукою знаки, чтобы я не смотрел на него. Не мог я не смотреть. Так

вот, значит, каким я был. Чудной, и вправду, как мадам Помпадур. И случайный.

Почему такой, а не иной? Химера. Все его недостатки и несовершенства обнажались

при свете дня, а он стоял съежившись, словно ночная тварь какая-нибудь, которую

солнце обрекает на роль добычи, — вроде крысы, пойманной посреди комнаты. И

подробности проступали все осязаемее, все страшнее, отовсюду вылезали наружу у

него части тела, разрозненные части, и части эти были старательно вычерчены,

конкретизированы... до пределов позорной выразительности... до пределов

позора... Я видел палец, ногти, нос, глаз, бедро и ступню, и все это было

вывернуто наружу, — будто загипнотизированный подробностями, я встал и сделал

шаг ему навстречу. Он вздрогнул и замахал рукой — словно извинялся передо мной

за себя и говорил, что, мол, это не то, что, мол, все равно — позволь, прости,

оставь... но жест его, начатый предостерегающе, завершился как-то пошло, — я

двинулся на него и не в силах уже сдержать вытянутой руки со всего маху вмазал

ему по физиономии. Вон! Вон! Нет, да это же не я вовсе! Это что-то случайное,

что-то чужое, навязанное, какой-то компромисс между внешним и внутренним

мирами, это вовсе не мое тело! Он застонал и исчез — дал стрекача. А я остался

один, да, собственно, не один — ибо меня не было, я не чувствовал, чтобы я был,

и каждая мысль, каждый мой порыв, поступок, слово — все казалось мне не моим, а

вроде как помещенным вне меня, сделанным для меня, — а на самом-то деле я

другой! И тогда охватило меня страшное возмущение. Ах, создать собственную свою

форму! Выплеснуться наружу! Самовыразиться! Пусть же мой образ рождается из

меня, пусть никто его мне для меня не лепит! Возмущение бросает меня к бумаге.

Я вытаскиваю стопку лист-

33

ков из ящика, и вот уже

наступает рассвет, солнце заливает комнату, служанка вносит утренний кофе и

булочки, а я в окружении блистательных и отточенных форм принимаюсь за первые

страницы собственного моего творения, такого, как я, идентичного мне,

источающегося прямо из меня, творения, суверенно выражающего собственную мою

правду, обращенную против всего и против всех, но тут вдруг раздается звонок,

служанка открывает, в дверях появляется Т. Пимко, доктор и профессор, а точнее

говоря, преподаватель, эрудированный филолог из Кракова, крохотный, низенький,

худосочный, плешивый и в пенсне, в полосатых брюках, в коротеньком сюртучке, с

выпуклыми и желтыми ногтями, в шевровых штиблетиках, желтых.

Вы знаете профессора?

Вам известен профессор?

Профессор?

Ой, ой, ой, ой, ой!

При виде этой Формы, так несносно банальной и донельзя опошленной, я бросился

на свои тексты, накрыв их всем телом, но он сел, так что и мне пришлось сесть,

а сев, он выразил мне соболезнования в связи со смертью некой тетушки, которая

умерла довольно давно и о которой я совершенно позабыл.

— Память об усопших,

— сказал Пимко, — это ковчег завета над прошлым и грядущим поколеньем, как и

песнь народа (Мицкевич)*. Мы проживаем жизнь умерших (О. Конт)**. Тетушка ваша

скончалась, и это причина, по которой можно и даже нужно посвятить

_______________

* См. строки из поэмы А. Мицкевича «Конрад Валленрод»:

О песнь народа! Ты — ковчег завета

Над прошлым и грядущим поколеньем!

(Перев. Н. Асеева)

** Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, представитель позитивизма.

34

ей фрагмент культурной

мысли. У покойницы были свои недостатки (он их перечислил), но она обладала и

достоинствами (он их перечислил), принося тем самым пользу всем, в целом книга

неплоха, то есть, я хотел сказать, скорее на троечку с плюсом — ну, в конце

концов, коротко говоря, покойница была фактором положительным, суммарная оценка

вышла позитивной, и я посчитал для себя приятным долгом сказать вам об этом, я,

Пимко, стоящий на страже культурных ценностей, к которым, без сомнения,

принадлежит и тетушка, тем более что она уже покойная. А впрочем, — добавил он

снисходительно, — de mortuis nihil nisi bene, о мертвых либо ничего, либо хорошее, — так что,

хоть и можно было бы еще указать на то да на се, но зачем же расхолаживать

молодого автора — прошу прощения, племянника... Но что это? — воскликнул он,

заметя на столе начатую рукопись. — Не только, стало быть, племянник, но и

автор! Вижу, пробуем свои силенки на ниве? Цып, цып, цып, автор! Посмотрю вот

сейчас и приободрю...

И, не поднявшись с

места, Пимко потянулся через стол за листками, при этом он надел пенсне и

продолжал сидеть.

— Это не... Это

просто так, — пробормотал я сидя. Все вдруг пошло кувырком. «Тетушка» и «автор»

вывели меня из себя.

— Ну, ну, ну, —

проговорил он, — цып, цып, курочка.

Приговаривая так, он

протирал глаз, а затем вынул сигарету и, держа ее двумя пальцами левой руки,

двумя пальцами правой руки стал разминать; тут он чихнул, ибо табачинки попали

ему в нос, и, сидя, взялся за чтение. И сидел он умно, читая. А мне, когда я

увидел, что он читает, сделалось дурно. Мир мой пошел прахом и стал тотчас же

заново отстраиваться на на-

35

чалах классического

учителишки. Я не мог кинуться на него, ибо я сидел, а сидел я, ибо сидел он. Ни

с того ни с сего сидение это вылезло на первый план и превратилось в самую

большую преграду. И я ерзал на стуле, не зная, что сделать и как себя повести,

начал водить ногой по полу, разглядывать стены и грызть ногти, а он тем

временем последовательно и логично сидел, и это его сидение было упорядоченным

и отдавало читающим учителишкой. Тянулось это кошмарно долго. Минуты тяжелели

часами, а секунды раздувались, и я чувствовал себя нелепо, словно море, которое

кто-то захотел высосать через трубочку. Я простонал:

— Бога ради, только

не учителишка! Только не учителишкой!

Колючий, недвижный

учителишка убивал меня. Но он продолжал учительски читать и утюжить мой живой

текст, типично по-учительски поднося лист близко к глазам, а за окном дом

стоял, двенадцать окон вдоль и поперек! Сон?! Явь?! Зачем он сюда пришел? Зачем

сидел, зачем я сидел? Каким это чудом все, что было перед тем, сны,

воспоминания, тетушки, муки, духи, начатое сочинение — все оборотилось сидением

заурядного учителишки? Мир съежился в учителишку. Это становилось невыносимым.

Он сидел осмысленно (ибо читал), а я сидел бессмысленно. Я было судорожно

встрепенулся, чтобы встать, но в этот именно миг он снисходительно и цепко

взглянул на меня из-под пенсне — я уменьшился, нога стала ножкой, рука —

ручкой, персона — персонкой, человек — человечком, сочинение — сочиненьицем,

тело — тельцем, а он вырастал и сидел, посматривая на меня и читая рукопись мою

веки вечные, аминь, — он сидел.

Знакома ли вам такая

поразительная вещь, когда вы в ком-нибудь уменьшаетесь? Ах, мельчать в тетушке

— это нечто дивно непристойное, но мель-

36

чать в великом пустопорожнем

учителишке — вершина непристойного ничтожества. И я заметил, что учителишка,

словно корова, пасется на моей зелени. Престранное чувство — когда учителишка

пощипывает твою зелень на лугу, однако же в квартире, сидя на стуле и читая, —

однако же пощипывает и пасется. Со мною творилось что-то ужасное, но вне меня —

что-то дурацкое, что-то нахально иррациональное. — Дух! — завопил я. — Я! Дух!

А не бяка-автор! Дух! Дух живой! Я! — Но он сидел, а сидя, сидел, сидел как-то

сидя, он так в сидении своем засиделся, так был в этом сидении абсолютен, что

сидение, будучи окончательно глупым, было тем не менее одновременно

могущественным. И, снявши с носа пенсне, он протер его платочком, после чего

снова водрузил на нос, а нос был чем-то неодолимым. Это был носатый нос, пустой

и тривиальный, нос учителишки, довольно длинный, составленный из двух

параллельных трубочек, доведенных до совершенства. И он изрек:

— Какой еще дух?

Я заорал:

— Мой!

Он тогда спросил:

— Свойский?

Отечественный?

— Не свойский, а

свой!

— Свой? — добродушно

переспросил он. — Мы говорим о своем духе? А известен ли нам по крайней мере

дух короля Владислава? — И все сидел.

Какой еще король

Владислав? Я был словно поезд, нежданно переведенный на боковую ветку короля

Владислава. Я затормозил и открыл рот, сообразив, что не знаю духа короля

Владислава.

— А духа истории мы

знаем? А духа эллинской цивилизации? А духа галльской, духа умеренности и хо-

37

рошего вкуса? А духа никому,

кроме меня, не ведомого автора идиллий XVI века, который первым

употребил выражение «пупок»? А духа языка? Как говорят: «влажу» или «влезаю»?

Вопрос застал меня

врасплох. Сто тысяч духов вдруг задушили мой дух, я пробормотал, что не знаю, а

он спросил, что мне известно о духе Каспровича* и каково было отношение поэта к

крестьянам, после чего спросил еще про первую любовь Лелевеля**. Я откашлялся и

незаметно покосился на ногти — ногти были чистые, шпаргалки не было. Тогда я

оглянулся — словно ждал, что кто-нибудь мне подскажет. Но сзади ведь никого не

было. Не верь снам своим. Что происходит? Господи? Я быстренько вернул голову в

прежнюю позицию и взглянул на него, но взгляд был не мой, был то взгляд

насупленный, детский, полный ученической ненависти. Неуместное и анахроничное

желание возникло у меня — запустить учителю в нос бумажным шариком. Видя, что

со мной творится неладное, я судорожно попытался взять себя в руки и светским

тоном спросил Пимку, что нового в городе, но услышал не свой, обычный голос, а

писклявый, с хрипотцой, будто он у меня снова ломался, и смолк; а Пимко

спросил, что я знаю о наречиях, велел просклонять «mensa, mensae, mensae», проспрягать «amo, amas, amat»***, поморщился,

сказал:

— Ну, ладно, надо

будет немножко поработать, — вытащил записную книжку и поставил мне плохую

отметку, а при этом все сидел, и сидение его было окончательным, абсолютным.

_________________

* Ян Каспрович (1860— 1926) —

польский поэт, драматург, переводчик, ученый-филолог.

** Иоахим Лелевель (1786 — 1861)— польский историк, видный деятель

национально-освободительного движения.

*** Стол;

любить (лат.).

38

Что? Что? Мне

хотелось крикнуть, что я не школьник, что произошла ошибка, я было ринулся

удирать, но где-то сзади что-то схватило меня будто клещами и пригвоздило к

месту — детская, инфантильная попочка меня схватила. С попочкой мне было не

шевельнуться, а учителишка все сидел и сидя воплощал собою такую совершенную

учительковатость, что, вместо того чтобы закричать, я поднял вверх руку, как

это делают в школе ученики, когда хотят, чтобы их вызвали. Пимко поморщился и

сказал:

— Сиди, Ковальский.

Опять в клозет?

И я сидел в

нереальной бессмысленности, словно во сне, с замурованным ртом, ошколенный и

вышколенный, сидел на детской попочке, — а он сидел как на Акрополе и что-то

заносил в записную книжку. Наконец проговорил:

— Ну, Юзек, вставай,

пойдем в школу.

— В какую школу?

— В школу дир.

Пюрковского. Первоклассное учебное заведение. Там есть еще свободные места в

шестом классе. У тебя в образовании прорехи — и надо прежде всего их заполнить.

— Но в какую школу?!

— В школу дир.

Пюрковского. Не бойся, мы, преподаватели, любим малышню, цып, цып, цып, не

мешайте крохам приходить ко мне.

— Но в какую

школу?!!

— В школу дир.

Пюрковского. Дир. Пюрковский как раз просил меня заполнить все свободные места.

Школа должна работать. Без учеников не было бы школы, а без школы не было бы

преподавателей. В школу! В школу! Там-то уж сделают из тебя ученика.

— Но в какую

школу?!!!

— Э, только,

пожалуйста, без капризов. В школу! В школу! — Он позвал служанку, велел подать

мне

39

пальто, девушка, не понимая,

почему это чужой господин меня выпроваживает, заголосила, но Пимко ее ущипнул —

ущипнутая служанка не могла больше голосить, оскалилась, фыркнув смехом

ущипнутой служанки. Пимко взял меня за руку и вывел из дому, а на улице стояли

дома и ходили люди!

Полиция! Чересчур глупо!

Чересчур глупо, чтобы такое могло быть! Невозможно, ибо чересчур глупо! Но

чересчур глупо, чтобы мне упираться... Я не

мог, потому что рядом замухрышка-учителишка, который был учителишкой заурядным.

Совершенно так, как если с вами заговорит кто-нибудь чересчур плоско и

банально, вы не можете, ну, вот потому именно и я не мог. Идиотская,

инфантильная попочка меня парализовала, не оставила никаких сил к

сопротивлению; семеня подле гиганта, который пер широким шагом, я из-за этой

попочки ни гугу. Прощай, Дух, прощай, начатое сочинение, прощай, собственная и

истинная форма, здравствуй, здравствуй, форма страшная, инфантильная, зеленая и

неоперившаяся! П?шло ошколенный кроха подле великана-учителишки, который только

и бормочет без устали: — Цып, цып, курочка... Сопливенький носик... Люблю, э,

э... Человечек, малыш, малыш, э, э, цып, цып, цып, цыпочка. Юзек, Юзек, Юзюня,

Юзечка, маленький-маленький, цып, цып, цып, попочка, попочка, чка... — Перед

нами элегантная дама вела на поводке маленького пинчера, собачонка зарычала,

бросилась на Пимку, разодрала ему брючину. Пимко закричал, выставил

неудовлетворительный балл собачонке и ее хозяйке, заколол брючину булавкой, и

мы пошли дальше.

ГЛАВА II

ВОДВОРЕНИЕ В УЗИЛИЩЕ

И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УМАЛЕНИЕ

И вот перед нами —

нет, не верю собственным глазам — довольно-таки приземистое здание, школа, в

которую Пимко, не обращая внимания на рыдания и протесты, тянет меня за ручку,

а теперь через калитку и вталкивает. Мы прибыли как раз во время большой

перемены, на школьном дворе ходили по кругу существа промежуточные, от десяти

до двадцати лет, уписывая второй завтрак, состоявший из хлеба с маслом или

сыром. В заборе, окаймлявшем двор, были щелки, и через те щелки глазели матушки

и тетушки, которые никогда не могут наглядеться на своих чад. Пимко с

наслаждением втянул в свои аристократические трубочки школьный воздух

— Цып, цып, цып, —

закричал он. — Малыш, малыш, малыш...

А между тем какой-то

колченогий интеллигент, наверное дежурный педагог, подошел к нам, выражая

величайшую почтительность Пимке.

— Господин учитель,

— начал Пимко, — вот маленький Юзя, которого я хотел бы включить в реестр

учеников шестого класса, Юзя, поздоровайся с господином учителем. Я поговорю сейчас с Пюрковским, а пока

передаю его вам, пусть он осваивается

41

со школьной жизнью. — Мне

хотелось запротестовать, но я шаркнул ногой, подул легкий ветерок, зашевелились

ветки деревьев, а с ними вместе и пучок волос на голове Пимки. — Надеюсь, он

будет вести себя хорошо, — проговорил старый педагог, гладя меня по голове.

— Ну, а как там

молодежь? — понизив голос, спросил Пимко. — Вижу, гуляют по кругу — очень

хорошо. Гуляют, толкуют между собой, а матери на них в щелочки посматривают —

очень хорошо. Нет ничего краше, чем матушка паренька школьного возраста за

забором. Никто не сумеет извлечь из него такую свеженькую, младенческую попочку

лучше, нежели матушка, надлежащим образом помещенная за забором.

— И все же они пока

недостаточно наивны, — кисло пожаловался педагог. — Не хотят быть молодыми

картофелинками. Наслали мы на них матушек, но дело двигается плохо. Мы все еще

не можем высечь из них младенческой свежести и наивности. Вы не поверите,

коллега, как они упорны и упрямы. Не хотят, и все тут.

— Падает у вас

педагогическое мастерство! — резко упрекнул его Пимко. — Что? Не хотят? Должны

хотеть. Я вот покажу сейчас, как стимулировать наивность. Давайте пари, что

через полчаса будет двойная порция наивности. План мой состоит в следующем: я

начну наблюдать за учениками и дам им по возможности наиболее наивным образом понять,

что считаю их наивными и невинными. Это, естественно, их взбесит, они пожелают

продемонстрировать, что не наивны, вот тут-то они и впадут в истинную наивность

и невинность, столь сладкую для нас, педагогов!

— Однако же, не

полагаете ли вы, — спросил педагог, — что внушать ученикам наивность —

педагогический прием несколько несовременный и анахроничный?

42

— Вот именно! —

ответил Пимко. — Побольше бы таких анахроничных приемов! Анахроничные — самые

лучшие! Нет ничего лучше истинно анахроничных педагогических приемов! Эта милая

мелюзга, воспитываемая нами в идеально нереальной атмосфере, более всего

тоскует по жизни, по действительности, и потому нет для нее ничего горше

собственной невинности. Ха-ха-ха, я им вмиг внушу невинность, запру их в этом

добродушном понятии, словно в коробочке, и вы посмотрите, какие же они станут

невинные!

И он спрятался за

ствол большого дуба, стоявшего неподалеку, а меня воспитатель взял за ручку, и

не успел я объясниться и запротестовать, как он ввел меня в ряды учеников. А введя,

отпустил мою руку и оставил в самой их гуще.

Школьники ходили.

Одни обменивались тумаками или щелчками, другие, уткнув носы в книги,

беспрерывно что-то зубрили, заткнув пальцами уши, третьи дразнили товарищей

либо подставляли им ножки, и их взгляды, безумные и затуманенные, скользили по

мне, не открывая во мне тридцатилетнего. Я

обратился к первому же попавшемуся мне под руку — был уверен, что циничный

фарс вот-вот кончится.

— Извините, коллега,

— начал я. — Как вы видите, я не...

Но тот заорал:

— Глядите! Новус

коллегус!

Меня обступили,

кто-то возопил:

— Каковым, сударь, злокозненным капризам натуры

обязаны мы тому, что персона ваша столь поздно в конуре сей объявилась?

А еще кто-то

запищал, кретинически смеясь:

— Неужли амуры с некоей дамой воздвигли преграды на

пути почтен-

43

ного

коллеги? Иль спесивый коллегус нерасторопен столь?

Слыша эту диковинную

речь, я смолк, будто кто мне язык прищемил, а они не унимались, словно не могли

остановиться, — и чем ужаснее были эти выражения, с тем большим сладострастием,

с маниакальным упрямством обмазывали они ими себя и все вокруг. И говорили — благоверная, девица, дама, цирюльник, Фебус,

любовный огнь, карапуз, профессорус, лекциус польскус, идеалус, в охотку.

Движения их были неуклюжи, лица изрыты и прыщавы, а главной темой им служили

или — малолеткам — половые органы, или — старшим — половые проблемы, что в

сочетании с архаизацией и латинскими окончаниями составляло невыразимо

омерзительный коктейль. Казалось, их плохо во что-то воткнули, куда-то небрежно

вставили, неверно разместили в пространстве и во времени, они беспрестанно

поглядывали на педагога или на матерей за забором, судорожно хватались за

попочки, а сознание, что за ними постоянно подсматривают, мешало им даже

поглощать завтрак.

Ошеломленный, я

торчал среди всего этого, не в силах решиться на объяснения и видя, что конца

фарсу не предвидится. Когда школяры заметили спрятавшегося за дубом незнакомого

господина, который пристально и изучающе наблюдал за ними, возбуждение их

достигло предела, пополз шепот, что в школу пришел инспектор, он за дубом и

подглядывает. — Инспектор! — говорили одни, хватались за книги и демонстративно

приближались к дубу. — Инспектор! — говорили другие, удаляясь от дуба, но и те,

и другие не могли оторвать глаз от Пимки, который, укрывшись за деревом, что-то

царапал карандашом на вырванном из записной книжки листочке. — Пишет что-то, —

пе-

44

решептывались тут и там. —

Заносит свои наблюдения. — Затем Пимко так ловко подкинул им листок, что,

казалось, это ветер вырвал бумажку из рук. На листочке было написано:

«На основании своих наблюдений, проведенных в школе

„X" во время большой перемены, я констатирую, что

молодежь мужского пола невинна! Таково мое глубочайшее убеждение.

Доказательством тому — внешний вид

учеников, их невинные разговоры, а также их невинные и премаленькие попочки.

Т. Пимко

29.IX. 193... Варшава».

Когда ученики

ознакомились с содержанием записки, школьный муравейник заклокотал. — Мы

невинны? Мы — сегодняшняя молодежь? Мы, которые уже ходим к женщинам? — Насмешки

и смех набирали силу бурно, хотя и исподтишка, и со всех сторон понесло

сарказмом. А, наивный дедушка! Какая наивность! Ха, ну и наивность! Вскоре,

однако, я уразумел, что смех продолжается слишком долго... что, вместо того

чтобы прекратиться, он крепчает и делается все самонадеяннее, а делаясь

самонадеяннее, становится сверх меры искусственным в своем негодовании. Что же

происходило? Отчего смех не утихал? И меня вдруг осенило, какую отраву впрыснул

им чертоподобный и макиавеллиобразный Пимко. Ибо правда состояла в том, что эти

щенята, запертые в школе и удаленные от жизни, — были невинны. Да, они были

невинны, хотя и не были невинны! Они были невинны в своей страсти не быть

невинными. Невинны в женских объятиях! Невинны в борьбе и драке. Невинны, когда

декламировали стихи, и невинны, когда играли в бильярд. Невинны, когда ели и

спали. Невинны, когда вели себя невинно. Угроза святой наивности неумолимо

тяготела над ними и даже

45

тогда, когда они проливали

кровь, истязали, насиловали или ругались — все это они делали, чтобы не впасть

в невинность!

Потому-то их смех,

вместо того чтобы стихать, набирал и набирал силу, одни покуда еще остерегались

грубой реакции, но другие сдержать себя не могли — и сперва потихоньку, потом

все скоропалительнее принялись выплевывать самую грязь и словечки, которых не

постыдился бы пьяный извозчик. И возбужденно, торопливо, исподтишка посыпали

они жуткими ругательствами, прозвищами и прочей мерзостью, а некоторые рисовали

все это мелом на заборе в виде геометрических фигур; и в осеннем прозрачном

воздухе зароилось от слов, стократ худших, чем те, которыми они меня угостили

ради встречи. Мне казалось, я сплю — ибо во сне случается, что мы попадаем в

ситуации, глупее которых и придумать нельзя. Я пробовал их образумить.

— Зачем вы говорите

ж...? — возбужденно спросил я одного. — Зачем вы говорите это?

— Заткнись, щенок! —

ответил какой-то хам, награждая меня тумаком. — Это восхитительное слово! Скажи

его сейчас же, — прошипел он и больно наступил мне на ногу. — Скажи его сейчас

же! Это единственная наша защита от попочки! Разве не видишь, что инспектор за

дубом и пристраивает нам попочку? Ты, дохлятины кусок, воображала, если сию же

минуту не скажешь самых паскудных слов, я тебе штопор сделаю. Эй, Мыздраль,

поди-ка сюда, пригляди, чтобы этот новенький вел себя прилично. А ты, Гопек,

запусти-ка анекдотец поперченнее. Господа, поднатужимся, а то он нам тут такую

популечку пристроит!

Отдав эти

распоряжения, вульгарный тип, которого все называли Ментусом, подобрался к

дереву и вырезал на нем четыре буковки таким образом, что они не

46

были видны ни Пимке, ни

мамашам за забором. Тихий смех, в котором отозвалось тайное удовлетворение,

зазвучал вокруг, матушки за забором и Пимко за дубом также принялись добродушно

посмеиваться, заслыша смех молодежи, — и воцарился смех двойной. Ибо молодые

задорно смеялись тому, что провели старших, а старшие дружески смеялись над

беззаботным весельем молодых, — и обе эти силы схватились друг с другом в тихом

осеннем воздухе, среди листьев, падающих с дуба, в шуме школьных голосов, а

старик швейцар сметал метлой мусор в мусорную яму, трава желтела, и небо было

белесым...

Но Пимко за деревом

в мгновение ока сделался таким наивным, сорванцы, захлебывающиеся от

удовольствия, — такими наивными, подлизы с носами, воткнутыми в книги, — такими

наивными, и вся вообще ситуация — такой отвратительно-наивной, что я со всеми

своими так и не высказанными протестами пошел ко дну. И не знал, кого мне

спасать — себя, коллег или Пимку? Я незаметно подкрался к дереву и прошептал:

— Господин

профессор...

— Что? — спросил

Пимко тоже шепотом.

— Господин

профессор, вы бы вышли оттуда. На другой стороне дуба они нехорошее слово

написали. Вот и смеются. Вы бы вышли оттуда.

И когда я шептал в

воздух эти глуповатые фразы, мне показалось, что я какой-то мистический

заклинатель глупости, и я поразился собственной позиции — прикрыв рукой рот,

подле дуба шепчу что-то Пимке, который стоит за дубом, да еще на школьном

дворе...

— Что? — спросил

профессор, сжавшийся в комочек за деревом. — Что они там написали?

Где-то далеко

заиграл клаксон автомобиля.

47

— Нехорошее слово!

Нехорошее слово они написали! Вы бы, профессор, вышли!

— Где написали?

— На дубе. С другой

стороны! Вы бы, профессор, вышли! Кончайте вы с этим, профессор! Не дайте им

провести вас, профессор! Вы хотели им внушить, что они невинны и наивны, а они

вам четыре буквы написали... Перестаньте же дразниться, профессор. Довольно. Не

могу я больше этого в воздух говорить. Я с

ума сойду. Профессор, да выходите же! Хватит! Хватит!

Лениво катило бабье

лето, пока я так шептал, и падали листья...

— Что, что? —

закричал Пимко. — И это мне усомниться в чистоте нашей молодежи? Да никогда! И

в жизни, и в педагогике я калач тертый!

Он вышел из-за

дерева, а ученики, завидя это совершенство, издали дикий вопль.

— Возлюбленная

молодежь! — заговорил Пимко, когда они немного угомонились. — Не думайте, будто

я не знаю, что вы употребляете в разговорах между собой непристойные и

нехорошие выражения. Я прекрасно знаю это. Но не бойтесь, никакие, даже самые

гадкие ваши выходки не в состоянии поколебать глубокого моего убеждения, что

вы, в сущности, скромны и невинны. Старый друг ваш всегда будет считать вас

чистыми, скромными и невинными, он всегда будет верить в вашу скромность,

чистоту и невинность. А что до нехороших словечек, то я знаю, что вы повторяете

их, не понимая, просто так, похвальбы ради, кто-нибудь, верно, выучился им у

служанки. Ну, ну, ничего в том дурного нет, напротив — это невиннее, чем вам

самим представляется.

Он чихнул и, удовлетворенно

вытерев нос, отправился в канцелярию потолковать с дир. Пюрковским

48

по моему делу. А матушки и

тетушки за забором пребывали в восторге и, бросаясь в объятия друг другу,

повторяли: — Какой он искусный педагог! У наших малышей попочки, попочки! — А

учеников речь Пимки привела в отчаяние. Онемев, провожали они глазами уходящего

Пимку, и только когда он скрылся из виду, градом посыпались ругательства. — Вы

слышали? — заревел Ментус. — Мы невинные! Невинные, черт бы его побрал, сука,

зараза! Он думает, мы невинные — невинными нас считает! Все мы ему невинные!

Невинные! — и никак не мог отцепиться от этого словечка, которое его опутывало,

вязало, убивало, делало наивным, невинным. И тут, однако, плотный, высокий

юноша, которого товарищи звали Сифоном, как бы тоже впал в наивность,

разлившуюся в воздухе, ибо сказал, будто обращаясь к самому себе, но так, что

слышали все, — в воздухе ясном, прозрачном, где голос звенел, словно

колокольчики на коровах в горах:

— Невинность? Зачем?

Именно невинность и есть достоинство... Надо быть невинным... Зачем?

Едва он кончил,

Ментус поймал его на слове:

— Что? Ты признаешь

невинность?

И отступил на шаг,

так это глупо прозвучало. Но взволнованный Сифон поймал его на слове.

— Признаю!

Интересно, с чего бы мне не признавать? Не такой уж я в самом деле мальчишка.

Ментус,

взволнованный, бросил насмешку в эхоносное пространство.

— Слышали? Сифон

невинный! Ха, ха, ха, невинный Сифон!

Раздались

восклицания:

— Сифон невиннус!

Неужли спесивый Сифон жены не отведал?

Посыпались фривольные

рецепты на ма-

49

нер Рея* и Кохановского**, и

мир вновь на миг сделался изгаженным. Сифона, однако, рецепты эти задели за

живое, и он разозлился.

— Да, я невинный!

Скажу больше, я не посвящен и не понимаю, с чего бы мне этого стыдиться.

Коллеги, пожалуй, никто из вас не станет всерьез утверждать, будто грязь лучше

чистоты.

И он отступил на

шаг, так это чудовищно прозвучало. Воцарилось молчание. Наконец послышался

шепот.

— Сифон, ты не

шутишь? Ты в самом деле не посвящен? Сифон, это неправда!

И каждый отступал на

шаг. А Ментус сплюнул.

— Господа, это

правда! Вы только посмотрите на него! Сразу видно! Тьфу! Тьфу!

Мыздраль закричал:

— Сифон, не может

этого быть, ты покрываешь всех нас позором, дай просветить себя!

СИФОН

Что? Я? Я должен

позволить просветить себя?

ГОПЕК

Сифон, Пресвятая

Богородица, Сифон, да подумай, не о тебе же только одном речь, ты нас

компрометируешь, нас всех — я не смогу глаз поднять ни на одну девушку.

СИФОН

Девушек нет, есть

только отроковицы.

МЕНТУС

Отр... слышали? Так,

может, и отроки, а? Может, отроки?

СИФОН

Да, коллега мысли

мои прочитал, отроки! Друзья, отчего нам стыдиться этого слова? Разве оно хуже

____________

* Миколай Рей (1505 — 1569) — первый из писателей, писавших только по-польски.

** Ян Кохановский (1530 — 1584) —выдающийся польский поэт.

50

других? С чего бы нам в

возрожденной отчизне стыдиться отроковиц наших? Напротив, лелеять их надо в

себе. Чего бы, спрашиваю я вас, искусственного цинизма ради надо стыдиться

чистых слов, таких как отрок, орел, рыцарь, сокол, дева — они ведь наверняка