БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

Ф. Я. Прийма (главный редактор), И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов, Б. И. Бурсов, К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, В. О. Перцов, А. А. Прокофьев, А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов, М. Т. Турсун-Заде, И. Г. Ямпольский

Большая серия

Второе издание

АРМЯНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИРИКА

Вступительная статья, составление и примечания Л. М. Мкртчяна

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 1972

OCR и вычитка – Александр Продан, Кишинев

19.06.09

Сборник

АРМЯНСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛИРИКА

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1972, 392 стр. План выпуска 1972 г.

№ 322.

Книга открывается образцами армянской языческой поэзии, записанными в V веке, но восходящими ко временам значительно более отдаленным; народная лирика представлена любовными, трудовыми, колыбельными песнями, а также плачами, песнями изгнания и скитальчества. Значительную часть книги составили произведения выдающихся армянских поэтов V—XVII веков — Месропа Маштоца, Григора Нарекаци, Нерсеса Шнорали, Костандина Ерзнкаци, Григора Ахтамарци, Наапета Кучака. Впервые на русском языке печатаются стихотворения Хачатура Кечареци, Керовбе, Нерсеса Мокаци, Мартироса Крымеци и других поэтов. Народные песни, стихотворения поэтов армянского средневековья даны в переводах В. Брюсова, М. Лозинского, Н. Тихонова, П. Антокольского, В. Звягинцевой, Н. Гребнева и других русских поэтов. Многие переводы сделаны специально для настоящего издания, впервые осуществляемого на русском языке в таком объеме.

ОТ «РОЖДЕНИЯ ВААГНА» ДО САЯТ-НОВЫ

1

В 1045 году Григор Магистрос, армянский ученый, философ и поэт, изложил содержание Библии стихами и объяснил, почему он это сделал. Арабский поэт Мануче, с которым Магистрос познакомился в Константинополе, хвастался тем, что Коран написан стихами. Магистрос заключил с ним пари и за четыре дня изложил сюжет священного писания в стихах. Мануче был потрясен, и, как уверяет Магистрос, он, мусульманин, принял христианство.

В этой истории, рассказанной Магистросом, есть одна более чем достоверная мысль: поэзия на самом деле обладает свойством обращать людей в свою веру, и не в христианскую или мусульманскую, а в свою веру высоких человеческих идей. Поэзия издревле участвовала в борьбе за жизнь, помогала людям жить и выстоять. Так было всюду, у всех народов. Так было и в Армении...

Первые сведения об армянских племенах восходят ко второму тысячелетию до нашей эры. В 401—400 годах до н. э. Армению описал Ксенофонт, по сведениям которого армены (так называли армян, хотя сами армяне именовали себя хайами, а Армению — Хайастаном) занимались земледелием и скотоводством и жили в достатке. 1

Во втором веке до н. э. образовалось государство Великой Армении. В конце IV века н. э. (387) страну поделили между собой Персия и Рим (римляне стремились завоевать Армению еще в I веке н. э.). Затем на протяжении веков «одних завоевателей сменяли дру-

1 См.: Ксенофонт, Анабасис, М.—Л., 1951, с. 106—114.

5

гие. Смерчем и ураганом проносились над страной гунны, персы, римляне, арабы, византийцы, сельджуки, монголы, османы». 1

В V веке историк и писатель Мовсес Хоренаци говорил об Армении как о стране сокрушенной: «Оплакиваю тебя, земля армянская, оплакиваю тебя, страна благороднейшая из всех стран севера: у тебя нет более ни царя, ни иерея, ни советника, ни учителя! Мир возмутился, укоренился беспорядок, потряслось православие, невежество утвердило лжеученье». 2 Однако народ никогда не отчаивался. Народ боролся и жил. И если на самом деле стихи пишутся так, как сказано об этом у Анны Ахматовой:

Одной надеждой меньше стало,

Одною песней больше будет, —

то понятно, почему песня была для армянина надеждой, была на протяжении веков символом свободы, символом потерянной и вновь обретенной родины.

Еще в середине XIX века о выдающихся средневековых поэтах Армении знали очень немногие филологи. Века иноземного гнета привели к потере культурных традиций — связь времен оборвалась. Армянский историк XVIII века Аракел Даврижеци с болью писал о том, что книги валялись в каком-либо углу в земле и в пепле, и люди не только не читали, но и не знали «ни писаний, ни силы писаний». 3

Во второй половине XIX века и особенно в наши дни была проделана большая работа, чтобы восстановить связь времен, связь культур — древней и новой.

Об армянской литературе XIV—XVII веков с большим недоверием писал в 1846 году известный литературный и общественный деятель Ст. Назарьянц: «Бросив беглый взгляд на произведения, возникшие под пером малообразованных авторов в продолжение XIV, XV, XVI и XVII веков, равно на попытки, хотя мало успешные, отдельных патриотов к прекращению литературного безначалия и к улучшению духовного быта армян, мы перейдем к рассмотрению

1 «Правда», 1935, 28 ноября.

2 «История Моисея Хоренского». Новый перевод Н. О. Эмина, М., 1893, с. 212. В дальнейшем цитируется первое издание перевода Эмина (1858), так как новый перевод сделан ученым намеренно буквально, в результате чего утрачены, на мой взгляд, гибкость фразы и живость языка.

3 Аракел Даврижеци, История, Вагаршапат, 1896, с. 290.

6

новейшей письменности гайканцев начиная с первой половины XVIII столетия по настоящую пору». 1

Двумя годами раньше тот же автор писал еще более резко: «Вместе с XIII столетием оканчиваются золотые времена гайканской литературы. Невежество и безвкусие заглушили некогда живой, бодрый дух народа». 2

Эти идеи с легкостью были подхвачены А. Худабашевым, автором компилятивной работы «Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях». Худабашев писал, что с «тринадцатым веком кончились цветущие времена армянской литературы». 3

Отдельные литературоведы считали тогда, что светской художественной литературы в Армении средних веков вообще не было. «Но от исторического труда, — писали Ю. Веселовский и М. Берберьян, — богословского трактата или церковного гимна нет прямого перехода к полному жизни и огня лирическому стихотворению и художественной или тенденциозной повести, к остроумной комедии. Все это пришлось впервые создавать тем, кто потрудился в пользу новой армянской словесности». 4

Спустя год Минас Берберьян несколько иначе писал об армянской средневековой литературе. Он называл Г. Нарекаци (X в.) и Г. Магистроса (XI в.), говорил о Нерсесе Шнорали (XII в.) как о «самом выдающемся поэте в средние века». Однако считал, что «после XII века в литературе все меньше уделяется места поэзии, пока наконец с основанием Венецианского монастыря мхитаристов в XVIII веке она не возродилась на ложноклассических основах». 5

В таком же духе писали об армянской литературе энциклопедические словари второй половины XIX века. Так, в «Малом энциклопедическом словаре» со ссылкой на К. Патканова сообщалось, что армянская литература бедна и что, кроме церковных гимнов, заслу-

1 «Обозрение истории гайканской письменности в новейшее время» Степана Назарьянца, Казань, 1846, с. 2.

2 Ст. Назарьянц, Беглый взгляд на историю гайканской литературы до конца XIII столетия, Казань, 1844, с. 49.

3 А. Худабашев, Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях, М., 1859, с. 465.

Об этой книге резко отрицательно отозвался Микаэл Налбандян: «Дух произведений г-на Худабашева принуждает нас обойти его полным молчанием, предоставив самому времени сгустить над ним покров вечного осуждения» (М. Налбандян, Избранные философские и общественно-политические произведения, М., 1954, с. 351).

4 «Армянские беллетристы», М., 1893, с. VI—VII.

5 «Армянские беллетристы, драматурги и поэты», т. 2, М., 1894, с. 434—435.

7

живают внимания два-три поэта и баснописца Армении средних веков (Н. Шнорали, М. Гош, В. Айгекци). 1

В 1898 году даже Аршак Чобанян, многое сделавший позднее как пропагандист и исследователь средневековой армянской лирики, писал: «То, что осталось от древней литературы армян, не в состоянии служить отражением духовной жизни этого народа. Это литература, по преимуществу, церковная... Она сурова и однообразна». 2

Точка зрения, согласно которой художественная литература на армянском языке чрезвычайно скудна или ее вовсе не существует, особенно резко выражена в книге Эм. Диллена «Армянские этюды». Диллен писал, что армянский язык не изучен именно потому, что на этом языке нет литературы. «Армянская литература, — утверждал Диллен, — отличается бедностью: она не обладает никакими возвышенными поэтическими произведениями, не имеет никаких священных книг, не встретим в армянской литературе народных или художественных произведений... Одним словом, армянская литература лишена всех тех характерных черт, которые по теперешним понятиям составляют национальную литературу». 3

Непосредственно перед выходом в свет в 1916 году знаменитой антологии В. Я. Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» Ив. Гнуни в своей книге «Очерки армянской литературы» утверждал: «Все дошедшие до нас скудные факты не только не дают хотя бы отдаленного понятия о том, что представляла из себя изящная армянская литература и, в частности, поэзия в древнейшие периоды, но даже не решают спора о ее существовании вообще... Вся историческая жизнь армянского народа — с глубокой древности и вплоть до конца XVIII столетия — очень мало способствовала развитию в стране изящных искусств и поэтических произведений». 4

С выходом в свет брюсовской антологии отпали всякие сомнения относительно средневековой армянской поэзии. Существовала великая поэзия. Издание брюсовской антологии стало возможным благодаря большой работе по собиранию и изучению армянской поэзии средних веков, проделанной многими армянскими учеными XIX века. Это прежде всего издания ученых-мхитаристов, сосредоточивших свою деятельность в Венеции, где в 1717 году был органи-

1 См.: «Малый энциклопедический словарь», т. 2, СПб., 1899.

2 «Братская помощь армянам». Второе издание, М., 1898, с. 474.

3 Эм. Диллен, Армянские этюды. Отношения армянского к иранской группе языков, Харьков, 1884, с. 1.

4 Ив. Гнуни, Очерки армянской литературы, Саратов, 1915, с. 4.

8

зован Мхитаром Себастаци центр по изучению армянской культуры, а позднее — и в Вене. Это работы Н. Эмина, К. Патканова (исследования этих ученых выходили главным образом на русском языке), работы А. Чобаняна, с книгами которого, изданными на французском языке, Брюсов был хорошо знаком. Непосредственно консультировали Брюсова и помогали ему П. Макинцян, К. Микаэлян и другие деятели армянской культуры.

Работа по дальнейшему изучению армянской литературы средних веков была продолжена Мануком Абегяном, а также современными учеными М. Мкряном, М. Авдалбекян, Ас. Мнацаканяном, А. Срапян, А. Саакян, Ш. Назарян и другими литературоведами.

Древнейшие образцы армянской языческой поэзии впервые были записаны Мовсесом Хоренаци в его «Истории Армении» — великом историко-литературном труде, который был завершен в начале 80-х годов V века. Известный армянский ученый XIX века Н. Эмин исследовал «Историю» Хоренаци и пришел к выводу, что языческая Армения «обладала обширными эпическими произведениями, заменившими в этой стране историю в древнейший период ее существования». 1

Хоренаци был одним из немногих ученых той поры, которые рассматривали фольклор как материал по истории данного народа. В дальнейшем такой подход к фольклору стал всеобщим, и не случайно основную проблему фольклористики современные ученые определяют как проблему по сути своей историческую. 2

Мовсес Хоренаци записал фрагменты языческих народных песен («Рождение Ваагна», «О царе Арташесе»), которые в те времена преследовались христианством, провозглашенным в Армении государственной религией в 301 году. История Хоренаци сберегла для нас и древнейшие эпические сказания о Хайке и Беле, об Ара и Шамирам. Христианство делало все, чтобы уничтожить языческую культуру. В работах армянского ученого VII века Анания Ширакаци находим ценные свидетельства того, как высоко была развита наука времен язычества, также преследуемая христианством. «Если же кто-нибудь, — пишет Ширакаци, — пожелает получить от языческих философов наглядный пример, воспроизводящий положение земли, то мне кажется подходящим пример с яйцом: подобно тому, как в

1 «Моисей Хоренский и древний армянский эпос». Исследование Н. Эмина, М., 1881, с. 7—8.

2 См. в кн.: Дж. Коккьяра, История фольклористики в Европе, М., 1960, с. 20—21.

9

середине яйца расположен шарообразный желток, вокруг него — белок, а скорлупа заключает в себе все, точно так же и земля находится в середине, а воздух окружает ее и небо замыкает собой все». 1

Подобные идеи противоречили догматам Священного писания и объявлялись ересью.

Несмотря на преследования, языческая культура, языческое мировосприятие не исчезают сразу и бесследно. Древняя дохристианская Армения унаследовала культуру урартов (государство Урарту образовалось в IX веке до н. э. и пало в VI веке до н. э.). Позднее Армения испытывает благотворное влияние эллинизма. Особого расцвета армянская эллинистическая культура достигает во II—I веках до н. э. Армянский царь Артавазд II (I в. до н. э.) был автором трагедий, речей и исторических трудов, написанных на греческом языке. По сведениям Плутарха, некоторые сочинения Артавазда были известны в начале II века. 2

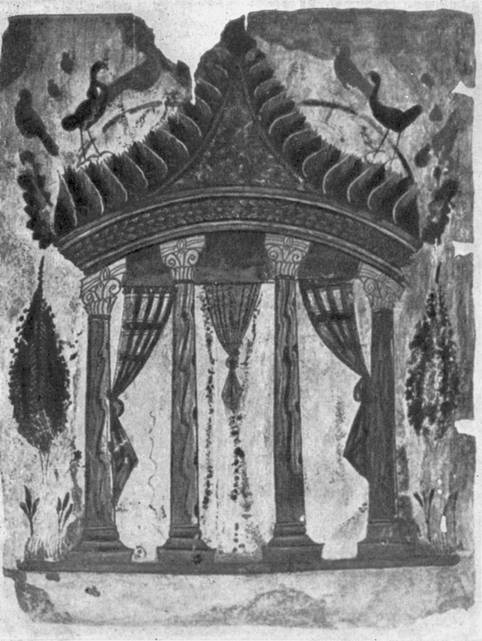

При Артавазде в Армении были свои театры в городах Арташате и Тигранакерте. Здесь ставили трагедии и самого Артавазда и греческих авторов, например «Вакханок» Еврипида.

На территории современной Армении в Гарни сохранились развалины армянского языческого храма, построенного в I—II веках и свидетельствующего о высоком уровне армянской архитектуры той поры.

Многие века после принятия христианства, вплоть до XIX века, язычество оказывает влияние на культуру Армении. По мнению Н. Я. Марра, в V веке армянские переводчики Библии «восприятие новой религии наследуют от своих народных языческих жрецов и пророков», и поэтому перевод Библии есть «в то же время — богатая сокровищница языческих переживаний армянского народа, армянских народных языческих неоценимых изречений». 3

И сами стихи о рождении Ваагна, языческого бога солнца и грома, есть по сути своей поэтическое описание восхода солнца: 4

В муках рождения находились Небо и Земля;

В муках рождения лежало и пурпуровое Море;

1 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 642.

2 Плутарх, Избранные биографии, М.—Л., 1941, с. 26.

3 «Язык и история». Сборник первый, Л., 1936, с. 70.

4 М. Абегян считает, что стихи о рождении Ваагна неправомерно отождествлять с описанием восхода солнца. Ваагн, как пишет Абегян, — «бог-громовик» (М. Абегян, История древнеармянской литературы, т. 1, Ереван, 1948, с. 33).

10

Море разрешилось красненьким Тростником;

Из горлышка Тростника выходил дым,

Из горлышка Тростника выходило пламя;

Из пламени выбегал юноша,

У него были огонь-волосы,

Борода была из пламени,

А очи — словно два солнышка...

(Пер. Н. Эмина)

Языческое мировосприятие было во многом поэтическим. О высоком чувстве художественности в народной языческой поэзии говорят стихи о царе Арташесе:

Храбрый царь Арташес на вороного сел,

Вынул красный аркан с золотым кольцом,

Через реку махнул быстрокрылым орлом,

Метнул красный аркан с золотым кольцом,

Аланской царевны стан обхватил,

Стану нежной царевны боль причинил...

(Пер. В. Брюсова)

Арташес, словно удалой добрый молодец, похитил свою возлюбленную, причинив ее царственному тонкому стану боль. Эта последняя деталь придает стихотворению особую прелесть, подчеркивая всю нежность, всю любовь к девушке. И важно не то, что она царского происхождения, а то, что она царственно прекрасна и нежна.

Так поэтично воспел народ любовь царя к аланской царевне. На самом же деле, пишет М. Хоренаци, «у аланов была в большом уважении красная кожа, и потому Арташес, отдав большое количество лайки и много золота, берет царственную деву — Сатиник». 1

Народные певцы, конечно же, не могли воспевать купленную любовь. Это противоречило бы законам эстетики. Поэтому в песне Арташес похитил Сатиник, тогда как на самом деле он отдал за нее много золота.

Образная структура стихотворения построена на реальном материале, казалось бы, малопригодном для высокой поэзии. «Также и о свадьбе, — пишет Хоренаци, — вымышляя, поют певцы следующим образом:

1 «История Армении Моисея Хоренского». Перевел с армянского и объяснил Н. Эмин, М., 1858, с. 122. В переводе В. Брюсова опущено упоминание о том, что аркан был из красной кожи.

11

Золотой дождь шел на свадьбе Арташеса,

Жемчужный дождь лился на свадьбе Сатиник.

У наших царей, — объясняет Хоренаци, — было обыкновение, когда они во время свадьбы приближались к дверям дворца, начинали сыпать деньги, подобно римским консулам; равным образом царицы сыпали жемчуг в своих брачных покоях. Вот смысл, заключающийся в этих словах». 1

Сопоставляя комментарии Хоренаци с самими стихами, нетрудно заметить высокую культуру безымянных певцов древней Армении: они очень искусно, следуя законам красоты, «переплавляли» конкретный жизненный материал в образ, в метафору («жемчужный дождь», «аркан из красной кожи с золотым кольцом»).

Еще Брюсовым было замечено, что армянский песенный фольклор очень напоминает «тонко обдуманные создания какого-нибудь позднейшего поэта, искушенного в стихотворной технике». 2 Такой вывод напрашивается, когда знакомишься с образцами народного творчества. Известно пренебрежительное, а порою враждебное отношение церкви к устному народному творчеству. Этим, в частности, объясняется то, что поздно были записаны народные песни. Кстати, приведенные в «Истории» Мовсеса Хоренаци народные предания о Шамирам и Ара Прекрасном еще совсем недавно передавались изустно и были записаны Г. Срвандзтяном, что также косвенно подтверждает солидный возраст дошедших до наших дней фольклорных произведений. 3

Песня — история народной жизни. Горная, каменистая Армения предопределила нелегкую судьбу крестьян — отсюда множество трудовых песен о жизни крестьян-земледельцев.

Земли было мало, а та, что была, трудно возделывалась и, как правило, была безводной. «Когда бы не волы да плуг, была пустыня бы вокруг», — говорится в одной народной песне. Земля везде требует ухода. В армянских горах она упрямо неподатлива и

1 «История Армении Моисея Хоренского». Перевел с армянского и объяснил Н. Эмин, М., 1858, с. 122.

2 Вступительная статья В. Брюсова к антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 38.

3 См. в кн.: М. Мкрян, Мовсес Хоренаци, Ереван, 1969, с. 112— 125.

12

тверда, здесь всегда приходилось работать особенно много и напряженно:

Дает господь рабам своим

И день и дело вместе с ним. 1

В борьбе с землей, в борьбе за насущный хлеб вол был чуть ли не единственной надеждой крестьян:

...Остается за сохой, ороло,

Борозда в земле сухой, ороло!

Вы, волы, — мои цветы, ороло!

Нету краше красоты, ороло!

И отдам всё без остатка я, ороло,

За мычанье ваше сладкое, ороло!

Вол был героем крестьянских песен, ибо он был кормильцем крестьянской семьи. И не потому ли знаменитый «Судебник» Смбата Спарапета (XIII в.) запрещал отбирать у крестьян волов. «...Имеешь право взять под залог, — сказано в «Судебнике», — то, что тебе захочется. Исключаются только волы, забрать которых нельзя ни при каких обстоятельствах, ибо они являются необходимым условием для труда на жизнь». 2

Пахари пели о своих волах — словно молились им:

Ямы и бугры — зерну помеха,

Вол мой дорогой.

Не оставь ни одного огреха,

Вол мой дорогой!

Песенный фольклор имел, конечно, влияние на армянскую поэзию. Нетрудно заметить это влияние и в стихах современных поэтов. Когда, например, Амо Сагиян пишет о волах, он подчеркивает преемственность своих стихов, их народно-песенную основу:

Был он надеждой семьи бедняков,

На шее ярмо, пот курился с боков,

Нес он луну меж корявых рогов,

Вол был таков.

(Пер. Т. Спендиаровой) 3

1 Стихи, кроме особо оговоренных случаев, цитируются в переводе Наума Гребнева.

2 Смбат Спарапет, Судебник. Составление текста, перевод, предисловие и примечания А. Г. Галстяна, Ереван, 1958, с. 116.

3 Амо Сагиян, Перед закатом, М., 1969, с. 56.

13

Народная песня вообще и армянская народная песня в частности обожествляет все, что связано с работой, что помогает людям жить. Труд в народной песне — это и вопрос чести, и мерило нравственности, и сама мораль. «Песня для народа, — заметил А. И. Герцен, — его светская молитва, его другой выход из голодной, холодной жизни, душной тоски и тяжелой работы». 1

Для армянского песенного фольклора очень характерны стихи о скитальцах — пандухтах, вынужденных покидать землю отцов в поисках крова и хлеба. Часто завоеватели изгоняли земледельцев с насиженных мест, меч и огонь агрессора опустошали страну. Песни эти, называемые пандухтскими, были очень популярны, так как для многих армян судьба уготовила постылую жизнь на чужбине. И то, что писал Аристакэс Ластивертци применительно к XI веку — «утвердившиеся на чужбине ушли во второе изгнание», 2 — характерно для Армении и до и после XI столетия.

Пандухтские песни полны горя, полны слез:

Сердце мое — что разваленный дом,

Груда камней над упавшим столбом,

Дикие птицы устроятся в нем.

Эх, брошусь в реку весенним я днем...

(Пер. Н. Тихонова)

Однако самая распространенная песня «Журавль» (она на устах у каждого армянина) — полна надежды. Это песнь песней скитальческого народа. Образ журавля, посланника родины, священен в Армении. Любовь к потерянной земле — это острое, даже болезненно острое чувство. И может быть, именно поэтому еще и сейчас широко популярны в народе пандухтские песни. Точно так же влюбленные полнее выражают себя в песнях о неразделенной, трагической любви.

Грустные стихи задушевны, потому что они помогают чувствовать всю «сладость жизни». В одном из стихотворений вечность природы противопоставляется быстротечности человеческой жизни, и сама эта соотнесенность природы и человека — напоминание о том, что жизнь коротка и грустна и ее надо уметь прожить:

И услышал я голос, который

Шел откуда-то с самого дна:

1 А. И. Герцен, Собр. соч., т. 10, М., 1956, с. 207.

2 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци». Перевод с древнеармянского, вступительная статья, комментарии и приложения К. Н. Юзбашяна, М., 1968, с. 55.

14

«Оживут еще белые горы,

Ибо снова настанет весна...

Будет солнце, весна еще будет.

Снег сойдет и пройдут холода,

Потому что и горы — не люди,

Умирающие навсегда».

Даже заклинания полны чувства и жажды жизни, удачливой, счастливой. В «Заклятии от сглаза» сказано: «Злого глаза нет! злого шипа нет! Сгинь лихой навет, сгинь лихой совет!» (Перевод В. Брюсова). Так стихами отводили беду.

Давно было замечено, что много общего в устном творчестве даже тех народов, которые в древности, когда активно создавался фольклор, не знали каких-либо экономических и культурных связей. И если даже враждовали правители, все равно народы пели об одном и том же, их идеалы были общими.

Прекрасны любовные народные песни. Они изысканны и сдержанны. Но сдержанность в армянской любовной песне полна страсти и огня, а изысканность — простоты. Благодаря развитому чувству меры народные певцы сумели избежать в любовных стихах (в особенности в тех из них, что были созданы в эпоху раннего средневековья) приторного пышнословия.

Народная песня всегда лаконична, если даже это образец так называемой восточной лирики. Песни с обилием образов, песни, несколько сентиментальные, характерны для армянского фольклора более поздних времен — начало, очевидно, восходит к XIII—XIV векам, а расцвет приходится на XVII—XVIII века.

Трудно переоценить влияние армянского песенного фольклора на стихи армянских поэтов начиная от Григора Нарекаци и Наапета Кучака до Саят-Новы, Ованеса Туманяна и Аветика Исаакяна.

2

Армянская письменная литература возникла сразу же после того, как в 405—406 годах была изобретена Месропом Маштоцем письменность. Общеизвестно литературное значение трудов историков V века — Мовсеса Хоренаци, Павстоса Бюзанда, Егише, Лазаря Парбеци и других ученых.

Первыми армянскими писателями были создатель письменности Маштоц, его сподвижники и ученики. Завершив работу над алфа-

15

витом, Маштоц с учениками занялись литературным творчеством, переводом Библии. Одновременно переводчики сочиняли собственные произведения. Ученик и биограф Месропа Маштоца Корюн пишет: «...Своей превысокой ученостью блаженный Маштоц начал с божьей милостью по духу и существу книг пророков сочинять и распределять разнообразные проповеди для частного чтения, легко повествуемые, вдохновенные, полные прелести истинной евангельской веры». 1

Для формирующейся армянской литературы V века и для армянской литературы последующих веков имела большое значение и собственная дохристианская культура, и многочисленные переводы научных, философских, религиозных, художественных сочинений на армянский язык. Поистине велико значение того «огромного труда, который вложили Саак и Месроп в создание группы высокообразованных и любимых нами переводчиков, которые, горя вдохновенным и неистребимым пламенем любви к небу и земной отчизне, позабыли все наслаждения, соблазны и прелести мира и полностью посвятили свою жизнь, свои труды богу и нации». 2

Исключительное значение деятельности переводчиков для развития национальной культуры было полностью осознано уже в V веке, когда переводчиков причислили к лику святых, когда учредили таркманчац тон — день переводчика. Ежегодно в октябре отмечали этот день как национальный праздник.

Владея языками, деятели средневековой армянской культуры имели возможность приобщиться к достижениям инонациональных литератур и непосредственно по подлинникам. Они читали сирийские, греческие, латинские, персидские, арабские, французские рукописи. «Со всех этих языков соответственно обстоятельствам и требованиям времени были сделаны переводы». 3

В ряде случаев древнеармянский перевод заменяет собою подлинник, не дошедший до наших дней. Так, например, благодаря древнеармянскому переводу обнаружен текст трактата «О природе», принадлежащего перу знаменитого греческого философа Зенона Стоика. 4

1 Корюн, Житие Маштоца. Перевод Ш. В. Смбатяна и К. А. Мелик-Оганджаняна, Ереван, 1962, с. III.

2 Г. Зарпаналян, Библиотека армянских переводов древних авторов (IV—XIII вв.). Венеция, 1889, с. VII (на арм. яз.).

3 Там же, с. X.

4 См.: С. Аревшатян, Трактат Зенона Стоика «О природе» и его древнеармянский перевод. — «Вестник Матенадарана», Ереван, 1956, с. 316.

16

Во второй половине V века были переведены с греческого на древнеармянский «Определения...» Гермеса Трисмегиста, то есть Трижды Величайшего. (Гермес Трисмегист — вымышленный автор теософической литературы.) Приведу некоторые выдержки из «Определений...» Трисмегиста о слове: «Слово есть спутник разума, ибо слово выражает то, чего хочет разум». «Для разума нет ничего недоступного; для слова нет ничего невыразимого». «Слово, рожденное молчанием и разумом, — одно спасение. Слово, рожденное словом, — погибель». 1

Эти высказывания Гермеса Трисмегиста говорят о том, какое значение могли иметь «Определения...» для культуры письма вообще и языка художественной литературы.

Под влиянием Библии создавались в Армении V века духовные стихотворения. Месропу Маштоцу и Сааку Партеву приписывается авторство ряда духовных песен — кцурдов, то есть своеобразных продолжений библейских псалмов и гимнов, названных позднее шараканами. 2 Догматический, религиозный характер этих песен был обусловлен самой эпохой активного утверждения христианской религии и борьбы с ересью. Саак Партев и Месроп Маштоц, как пишет Корюн, «с особым усердием уничтожили их (лживые, еретические книги. — Л. М.)... чтобы дым сатанинский не смешался со светлым учением». 3

Однако самый факт, что приходилось «дописывать» псалмы, придумывать к ним «довески» (кцурды), говорит о сложном душевном мире верующих, о том, что существующие религиозные песнопения были для них, очевидно, недостаточны.

В стихах первых армянских поэтов сквозь религиозное смирение прорываются порой сильные страсти. Так, у Месропа Маштоца есть молитва о том, что его одолевают враги, что всюду его настигает «море жизни», от которого ему не уйти, не спрятаться, и он просит бога помочь ему.

Настойчивость и строгость, с которой армянские средневековые поэты воспевают идеи христианства, объясняется, в частности, тем, что вера была средством объединения и сохранения нации. Ведь уже

1 «Определения Гермеса Трисмегиста — Асклепию». Публикация акад. Я. Манандяна, перевод С. Аревшатяна. — «Вестник Матенадарана», Ереван, 1956, с. 302.

2 Подробнее о кцурдах см. в сб. «Шаракан», Богослужебные каноны и песни армянской восточной церкви. Перевел с древнеармянского языка Н. Эмин. М., 1914. См. также: М. Абегян, История древнеармянской литературы, т. 1, Ереван, 1948, с. 408—442.

3 Корюн, Житие Маштоца, Ереван, 1962, с. 116.

17

в IV веке персы стремились обратить армян в маздеизм и тем самым ассимилировать их. Борьба за веру становилась в подобных случаях и борьбой за родную землю (отсюда в христианских странах клич воинов постоять за веру и за землю).

В частности, в средневековой Армении был популярен сюжет о святой мученице Рипсимэ и ее подругах — христианках. Этот сюжет был положен в основу шаракана Комитаса (VII в.):

Вам — корабль вести, ваш опытен дух,

Стремительна мысль, безвременна плоть...

Вы — ветви лозы виноградной Христа.

Виноградарь небес сберет ваш сок, —

(Пер. С. Шервинского)

пишет Комитас, и в его стихах узнаешь не только верующего, но и истинного поэта. Изобразительная щедрость стиха — отличительная особенность многих шараканов. Можно говорить даже об изобразительной смелости, когда, например, Степанос Сюнеци (VII—VIII вв.) пишет, что богородица сияет подобно жемчужине, что она — это и пальма в выжженной пустыне, и поток золотых лучей... 1

Духовные, религиозные стихотворения сохранила церковь, тогда как светская поэзия раннего средневековья (ее существование не вызывает сомнения) дошла до нас лишь в немногих образцах.

Самый ранний памятник светской поэзии (если не считать стихотворного отрывка, приведенного одним из толкователей «Грамматики» Дионисия Фракийского 2) — это знаменитый «Плач на смерть великого князя Джеваншира», принадлежащий перу Давтака Кертога (VII в.).

Сохранился «Плач...» (у Кертога были, очевидно, и другие произведения, не дошедшие до нас) благодаря тому, что Мовсес Каганкатваци писал в своей «Истории Агван» о князе Джеваншире и процитировал стихи на смерть последнего.

О самом Каганкатваци существовали в научной литературе разные мнения — одни утверждали, что историк жил в VII веке и был современником Кертога, другие склонны были считать его автором

1 Сестра Ст. Сюнеци, Саакандухт, сочиняла стихи-кцурды. Историки литературы говорят о Саакандухт как о первой армянской поэтессе.

2 «Дионисий Фракийский и армянские толкователи». Издал и исследовал Н. Адонц, Петроград, 1915, с. 129.

18

X века, написавшим свой труд по материалам V—X веков. В новейших исследованиях придерживаются той точки зрения, что Каганкатваци писал свою историю в VII веке, а позднее, в X веке, рукопись была продолжена, дополнена новыми данными. 1 В пользу такого решения говорит и то, что историк очень подробно, как очевидец, пишет о событиях, относящихся к VII веку.

Герой «Плача...» князь Джеваншир был предательски убит в 670 году. «Именитые вельможи и вся страна, — пишет историк, — оплакивали князя с воплем и стонами и тяжелыми воздыханиями». 2 Судя по всему, Джеваншир был очень популярен. Он, очевидно, покровительствовал искусствам. Известно, например, что Давтак Кертог находился при дворе царском, когда была получена весть об убийстве князя. Каганкатваци пишет о Джеваншире с большой любовью: «Прославленный, воспетый Джеваншир, славный полководец, подчинял себе всех своей разумностью, наслаждаясь великими земными благами, горделиво возносился своим разумом и храбростью». 3 Поэт Давтак также пишет о смерти князя как о величайшем несчастии, постигшем страну:

Нас стена защищала, но пала стена.

Скалы, нас укрывавшие, ныне разбиты...

Стихотворение Кертога — это плач и о князе, и, в еще большей степени, о его подданных. Кертог настойчиво повторяет мысль о том, что со смертью князя рушатся самые основы жизни:

Покрываются брачные комнаты пылью,

Облачаются в траур земные цари...

И ложится на наши угрюмые лица,

Словно пыль на дороги, бесславия тень.

Джеваншира оплакивает весь свет, весь мир. Однако одический стих Кертога не знает того, что мы называем потоком восхвалений. Давтак — мастер стиха, поэтому и прозван Кертогом (Поэтом). Каганкатваци пишет о нем как об «известном риторе», сведущем в науках. Речь Давтака, свидетельствует историк, «изобиловала

1 См.: Асатур Мнацаканян, О литературе Кавказской Албании, Ереван, 1969, с. 130.

2 «История Агван» Моисея Каганкатваци, писателя X века. Перевод К. Патканьяна, СПб., 1861, с. 182.

3 Там же, с. 179.

19

украшениями в слоге», изъяснялся он красноречиво, «подобно скоропишущему перу». 1 (Имеется, очевидно, в виду импровизаторский дар Кертога.)

«Плач...» имеет еще одну особенность — в подлиннике начальные буквы строф воспроизводят армянский алфавит. Это своеобразный акростих. Но только ли из уважения к своему языку Кертог избрал подобную форму стиха, и нельзя ли предположить, что поэт хотел подчеркнуть таким образом свое отношение к Джеванширу как к государственному деятелю, которого оплакивает он всеми письменами, всеми звуками родной речи?

Армения VIII и IX веков вела борьбу против арабского владычества. В этой борьбе народ завоевал себе свободу, в борьбе создавался величайший памятник народной литературы — эпос «Давид Сасунский». Стихотворный эпос как бы связует собою седьмой век армянской поэзии с десятым, озаренным творческим гением Григора Нарекаци (951—1003). 2

Нарекаци жил в эпоху мощного крестьянского движения, вспыхнувшего в конце IX века в селе Тондрак и известного в истории как тондракийское движение. Тондракийцы выступали против церкви и церковных обрядов, духовенства и сословных привилегий. «Они не приемлют церковь и церковный чин, не признают ни крещения, ни великого и страшного таинства литургии, ни креста, ни поста», — писал о тондракийцах живший в XI веке Аристакэс Ластивертци. 3 Неизвестно, примыкал ли Нарекаци к «еретическому» движению. Полагают, однако, будто он был заподозрен в симпатиях к тондракийцам.

Сохранились сведения о хулителях Нарекаци, которые хотели оклеветать его перед епископом и князьями. Отец поэта епископ Хосров Андзеваци в конце жизни был предан анафеме как еретик.

1 «История Агван» Моисея Каганкатваци, писателя X века. Перевод К. Патканьяна, СПб., 1861, с. 182.

2 Имя Нарекаци образовано от Нарек, окончание ци означает, откуда человек родом или из какой местности, в данном случае Григор из Нарека. (Нарекаци воспитывался при монастыре Нарек и здесь же прожил жизнь.) Аналогично образованы фамилии и ряда других средневековых армянских поэтов — Ерзнкаци, Ахтамарци, Ошаканци и др.

3 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 127.

20

В стихах Нарекаци, в его «Книге скорбных песнопений» (название «Книги...» передают на русском языке и в несколько иных редакциях — «Книга скорби», «Книга трагедий»; в Армении существует давняя традиция называть «Книгу...» по имени автора «Нареком») отразилось его время, прозвучал протест против всего, что угнетает человека, что есть низкого и греховного в нем.

Нарекаци думал о боге, но говорил о людях, о противоречиях жизни, писал о богоматери — получалось о женщине и ее земной красоте («Грудь светозарна, словно красных роз полна...»). Минуя церковь, поэт хотел непосредственного, личного общения с богом и стремился к прямому, откровенному разговору. Его монологи, обращенные к богу, полны острых, обличительных картин жизни, полны осуждения всего порочного в человеке и стремлений «страданием очиститься».

«Книга скорбных песнопений» Нарекаци — это внутренний монолог личности, раздираемой противоречиями. Поэт видит себя падшим и видит обретающим силу. Решительно все он подчиняет главной своей задаче — полнее раскрыть личность своего героя, поставленного в центре всей «Книги...».

В Армении средних веков «Книга скорбных песнопений» широко читалась и удостоилась многочисленных толкований. До нас дошли толкования XII и последующих веков.

Нарекаци написал историю душевных мук одного человека, написал о своих личных переживаниях, сомнениях и поисках, что оказало влияние на развитие средневековой армянской литературы.

Пристальное, преувеличенно подчеркнутое внимание Нарекаци не просто к человеку, но к жизни его души, противоречивой, обуреваемой страстями, было явлением новым и прогрессивным. Армянские философы-номиналисты всегда подчеркивали значение индивида, что опосредствованным образом влияло на возникновение гуманистического индивидуализма в средневековой литературе. Так, еще в VI веке неизвестный толкователь «Категорий» Аристотеля писал: Аристотель «справедливо назвал индивида сущностью главнейшей, первичной и преимущественной, которая является причиной образования видов и родов». 1 Но это всего лишь научное осознание значения индивида. До художественного осмысления личности и ее внутреннего мира как темы искусства было еще далеко.

1 «Анонимное толкование «Категорий» Аристотеля». Перевод и комментарии С. С. Аревшатяна, Ереван, 1961, с. 23—25; см. также: Ваграм Рабуни, Анализ «Категорий» Аристотеля. Критический текст, перевод и примечания Г. О. Григоряна, Ереван, 1967, с. 30—31.

21

Нарекаци в «Книге скорбных песнопений» воспел, как было сказано, не просто человека, но мир его души, охваченной пламенем противоречий, мир, полный вопросов, неразрешимых и пугающих.

Самобичевание, саморазоблачение не знает у него границ. «Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие?» — сказано в псалме Давида. Нарекаци ссылается на этот псалом и цитирует его вольно: «Кто сравнится со мной в злодеяниях и беззакониях?»

Проблема совести, разъедаемой противоречиями, — основная проблема «Книги скорбных песнопений» Нарекаци. Поэт обращался к богу, к этой «мудрости без тени», но он искал совершенства в человеке, он хотел, чтобы бог жил в нем и чтобы бог слился с ним, с человеком. Нарекаци, как верно заметил Аршак Чобанян, искал приметы, возвеличивающие бога, не в истории, не в известных преданиях о боге, а в своей разгоряченной душе, в своем воображении, и охотнее писал не о том, что сделано богом, а о том, что он может сделать. 1

«Книга скорбных песнопений» Нарекаци — крик о том, что жизнь и человек несовершенны. «И если уж надобно, — писал Горький, — говорить о «священном», — так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть...» 2 Слова Горького помогают понять, чем именно близок нам сегодня Нарекаци с его монологами, обращенными к богу. Монологи поэта — это молитвы о совершенстве, о жизни, осмысленной делами, борьбой и плодами борьбы:

Не дай моему сердцу чрево, что не родит,

И не дай глазам моим иссохшие соски, всемилосерднейший,

Пусть не буду бесплоден я в своих малых трудах,

Как тщетно усердствующий сеятель земли сухой и негодной.

Не дай испытать мне муки родов и не родить,

Скорбеть и не плакать,

Мыслить и не стенать,

Покрыться тучами — и не пролиться дождем,

Идти — и не дойти...

(Подстрочный перевод) 3

1 См.: Аршак Чобанян, Сочинения, Ереван, 1966, с. 283 (на арм. языке).

2 М. Горький, Собр. соч., т. 24, М., 1953, с. 499.

3 Цитируемые здесь и далее подстрочные переводы из Нарекаци выполнены с древнеармянского мною совместно с В. Геворкяном.

22

Нарекаци чувствует себя в ответе за неустроенность мира, за все, что в человеке порочно. Вместе с тем чувство осознанной вины, осознанного преступления есть надежда на жизнь, на воскрешение.

В «Книге скорбных песнопений» и судья и подсудимый — одно и то же лицо. Нарекаци часто пишет о себе во втором и третьем лице:

Наглый во всем, ты бессловесен и нем,

Когда надо ответить за содеянное...

Если услышит, что хотят его смерти,

Говорит «да» и еще раз повторяет «да»...

Это и стилистический прием, и осознание разорванности, раздвоенности своей личности. Двойник Нарекаци — его враг. В поэте трагически совместились враждующие начала, два человека-антипода. Но сам он жаждет цельности, жаждет внутреннего умиротворения: «Я, разделенный на большие расстояния, буду ли вновь единым, увижу ли вновь радостным мое горестное, скорбное сердце?» Но тема творчества Нарекаци — раздвоенная личность. И он верен этому герою, его страданиям и раздвоенности; он избегает благополучных судеб, законченных личностей: в них нет проблем, нет мук человеческих, нет борьбы, падений и взлетов. «Книга скорбных песнопений» Нарекаци — это прежде всего горение страстей, неосуществленные поиски и погибшие стремления:

Хотел еще более убыстрить шаги — стал проваливаться,

Стремился к чрезмерному, но и до своего не дошел.

Пытаясь достичь высочайших вершин, я и с этой скатился —

С небесных высот был низвергнут в бездну.

Остерегался, но жестоко пострадал,

Желал быть беспорочным, по мелочам себя сгубил,

Искал второе, но потерял и первое,

Увлекался незначительным — лишился главного,

Убегая от мелких хищников — попал к большим...

Нарекаци живет страдая, он не хочет и не может облегчить себе жизнь равнодушием. Для таких людей, как Нарекаци, равнодушие — величайший порок. Он сознательно обнажает противоречия.

В его руках по чаше — одна с кровью, другая с молоком,

В его руках две горящие кадильницы —

23

В одной курится ладан, в другой чадит жир,

В его руках два сосуда — один полон сладости, другой — горечи,

В его руках два кубка — в одном вино, в другом — желчь...

Так контрастно он пишет о человеке, но как только речь заходит о жизни, о современной поэту действительности — Нарекаци видит другие контрасты: рядом с черным еще более черное, рядом с ужасным еще более ужасное, рядом со смертью — гибель, уничтожение:

Открыты ему две двери — одна ведет к потерям, другая — к слезам...

Подняты две руки — одна карает, другая лишает...

Горестная ночь двух бед — одна несет слезы, другая — гибель,

Утро траура с двумя воплями — запрета и угрозы,

Два солнца в двух концах мира — одно несет тьму, другое сжигает.

Такой жестокой была действительность и для тех, кто был задавлен, угнетен и унижен. Нарекаци пишет о себе так, словно он говорит от имени бесправных, многое перетерпевших и перестрадавших людей:

Если вижу воина — жду смерти,

Если гонца — жду жестокости,

Если писца — бумаги на гибель,

Если церковнослужителя — проклятий...

Нарекаци молит бога: «Не прибавляй моим слезам боли, не пронзай меня, раненого, не осуждай меня, наказанного, не терзай меня, измученного, не избивай меня, избитого, и не отталкивай меня, упавшего...» Поэт просит бога быть человечным, он знает жизнь и знает, что в жизни часто ранят слабого, осуждают осужденного, терзают измученного; знает, как это ужасно, и очень хочет, чтобы его бог был добрым, был справедливым: «Сочувствуй мне и будь мне как врач, а не как следователь — судья». Поэт знает, что в жизни за дары ругают, за щедрость клевещут, за милости укоряют, знает, что долготерпение — осуждают, высокодушие — высмеивают. Но только господу богу, как уверяет Нарекаци в 82-й главе, за добро не платят злом.

Очень часто в «Книге скорбных песнопений» Нарекаци проявляет поразительно глубокое понимание жизни. «Кладовые убийц — полны, а сокровища защитника разграблены», — пишет он.

24

Нарекаци строил храм своей веры богу, и ценен для нас строительный материал, взятый поэтом из самой жизни. Нарекаци приемлет бога, но не приемлет созданный богом мир и прежде всего не приемлет самого себя как средоточие этого неправедного мира.

Я — высокое, ветвистое, многолиственное дерево,

Но бесплодное,

Точно та смоковница, что иссушена богом.

Таков я...

И если земля, орошенная росой,

Не воздала сторицей земледельцу

И была поэтому покинута, предана забвению,

То ты, мое жалкое «я»,

Ты — разумная земля, живое дерево,

Что не дает плодов, когда время плодоносить, —

Как можешь ты избежать кары,

Ставшей уделом того дерева и той земли?

Ты вобрал в себя плоды ничтожных, суетных дел —

Всех тех дел, что свершили и свершат люди,

Начиная от первого человека и до скончания рода человеческого,

И что ненавистно и противно богу, создавшему тебя.

Трагедия для Нарекаци, следовательно, не в том, что человек ничтожен по природе своей, а в том, что дела его ничтожны; сам же человек — разумная земля, живое дерево и потому он должен «плодоносить», иначе нет ему прощения.

Борение противоречивых стремлений и дерзаний, как пишет Александр Дейч в своей статье о Нарекаци, «смена утверждения человеческой мощи и отчаяния, вызванного ощущением суетности и мелочности людских дел, — ось, вокруг которой медленно и мучительно вращается сознание поэта». 1

Нарекаци терзался миром до самораспятия, до невозможности. Поэтому Нарекаци так трудно писалось, и он говорил: «Бог мой, тебе легче простить мне мои грехи, чем мне писать о них».

Он не замедлил бы стать самоубийцей,

Но эта потеря неспасающий шаг, —

говорил о себе Нарекаци. Так больно, так остро чувствуют только редкие, большие писатели.

1 «Дружба народов», 1969, № 12, с. 251.

25

В своих монологах, обращенных к богу, Нарекаци не брезгует самыми низменными словами (проститутка, собака и т. п.), которые могли бы оскорбить «божественный слух». Поэт не знает запрещенных стилистических пластов. Наиболее характерная черта «Книги скорбных песнопений» — это нагнетание синонимов и нагнетание сравнений, все более и более уточняющих мысль, исчерпывающе выражающих оттенки чувств. То, что у другого писателя воспринималось бы как простое повторение, у Нарекаци выражает могучую энергию стиха, духовную и эмоциональную переполненность его монологов.

3

Творчество Нарекаци — свидетельство начавшегося расцвета армянской культуры. Естественно, что в этот период некоторые авторы стали интересоваться вопросами эстетики. Еще раньше, в V— IX веках, в трудах армянских философов, историков и ученых встречались отдельные высказывания об искусстве, о законах красоты и творчества. 1 Так, философ Давид Анахт (V—VI вв.) говорил: «Когда мастер искусства, желая что-нибудь создать, приступает к делу, он создает первым долгом в самом себе представление о вещи и потом только выполняет ее. А природа никогда не создает в себе представление о вещи». 2

В каком соотношении находятся искусство и природа? — этому вопросу посвящена «Мудрая беседа, которую вел в час прогулки философ Ованес Саркаваг с птицей, именуемой пересмешник». По Ов. Саркавагу (XI—XII вв.), надо следовать природе, ибо природа — основа творчества, основа искусства, и она, природа, недосягаема. «...Созданная художником картина, — пишет Саркаваг, — не в состоянии воспроизвести находящееся в движении живое существо, ибо всякая картина приблизительна, в ней и выдумка и нечто от лжесвидетельства». 3 Саркаваг завидует тому, как поет птица, и просит,

1 См.: А. А. Адамян, Эстетические воззрения средневековой Армении. Период раннего феодализма, Ереван, 1955.

2 Давид Непобедимый (Анахт), Определения философии. Перевод, предисловие и комментарии С. С. Аревшатяна, Ереван, 1960, с. 103.

3 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 644.

Чрезвычайно любопытны также сетования философа на то, что не всегда слово соответствует вещи, т. е. не всегда оно употребляется сообразно своему значению. «Ведь не слово подтверждает наличие вещи, — говорит Саркаваг, — а наоборот, вещь подтверждает слово... И неправы те, которые употребляют слова вопреки вещам» (там же, с. 644).

26

чтобы она обучила его, лжепоэта, своему искусству. Из «Мудрой беседы...» выясняется, что птица верна природе, которая дарует ей откровение, тогда как люди — не верны природе, и их искусство ложно. Причем человек вне природы вследствие прегрешений перед природой. Таким образом, призыв поэта следовать природе следует понимать широко, также и в том смысле, что природа безгрешна, безгрешны следующие ей птицы-певцы, а человек виновен. Поэту надлежит быть чистым и возвышенным, как природа, ибо все, что греховно в человеке, противоестественно. Следовать природе — значит жить в согласии с ней, жить праведно.

В «Мудрой беседе...» достаточно четко выражена еще одна мысль — людей настигли беды из-за того, что они провинились перед богом.

В средневековой Армении многие авторы так наивно объясняли и жизненные невзгоды, и кровавые трагедии. Аристакэс Ластивертци рассказывает, в частности, о том, как в начале XI века ромейский (византийский) император предал Армению огню и мечу. «Одних (речь идет о грудных младенцах. — Л. М.), вырвав из материнских объятий, избивают о камни, — пишет историк, — других поддевают пиками, и кровь младенцев смешивается с материнским молоком». 1

«Грех был причиной всего постигшего нас» 2 — заключает Ластивертци. Эта концепция греховности убиенных так широко распространилась, что позднее, в эпоху монгольских завоеваний, даже Чингисхан уверовал в нее. Во всяком случае, ему приписываются слова: «Я — кара господня. Если бы с вашей стороны не были совершены великие грехи, великий господь не ниспослал бы на ваши головы подобной мне кары». 3

Как о невиданном преступлении перед богом повествует Ластивертци среди прочего о воинах-христианах, которые «вышибли гвозди из крестов и злословили, мол, унесем и прибьем ими конские подковы». 4

Какая сатанинская мощь ощущается в людях, выдирающих гвозди из крестов, дабы подковать ими коней. Так под пером историка оживала сама действительность.

1 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 62.

2 Там же, с. 137.

3 См.: Рашид ад-дин, Сборник летописей, т. 1, кн. 2, М.— Л., 1952, с. 205.

4 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 59.

27

Ластивертци пишет «Об избиении мечом прославленного на весь мир города Ани», который в 1045 году был взят византийцами, а в 1064 году турками-сельджуками и с падением которого Армения утратила свою государственность.

Одиннадцатый век был для Армении веком великих потрясений. «Ни одного дня, ни разу не обрели мы покоя и отдохновения, — свидетельствует Ластивертци, — но все время было насыщено смутами и невзгодами». 1 Эти его слова точно определяют положение Армении и в последующие века.

В средние века приобретает широкую известность поэма Нерсеса Шнорали «Плач на взятие Эдессы» (XII в.). Шнорали был крупным общественным деятелем и поэтом Киликийского армянского княжества (царства), возникшего в конце XI века на берегу Средиземного моря. Киликийское царство, павшее в 1375 году, образовалось и существовало под знаком борьбы армянского народа за свою независимость.

О судьбе армянских городов напоминало падение в 1144 году Эдессы, этого важного центра христианского мира в Северной Месопотамии.

Нерсес Шнорали написал свою поэму от лица Эдессы-матери, оплакивающей смерть своих детей:

Смерть грудей не коснулась чьих?

Губили и детей грудных,

И старцев, хилых и больных.

Что им ребенка нежный лик?

Что им священник-духовник?

Что даже патриарх-старик?

(Пер. В. Брюсова)

Мать Эдесса в безмерном своем горе обращается к армянской столице Ани, просит, чтобы и она плакала и горевала, «повергла в траур каждую душу».

Олицетворение Эдессы в образе матери, рассказывающей о своей судьбе, дало поэту возможность создать подлинно лирическое взволнованное повествование, не оставляющее читателя равнодушным. Эдесса-мать беспощадно «отрезает свои кудри», бьет себя по лицу, как то положено скорбящему, и облачается не в пурпурные

1 «Повествование вардапета Аристакэса Ластивертци», М., 1968, с. 136.

28

наряды, а в черный цвет траура... Некогда Эдесса была подобна земле обетованной, ручьи текли к цветникам, воздух над морем был полон неба, и небо сладостно смеялось...

Такой была Эдесса в прошлом, такого будущего желает ей Шнорали, жаждущий возрождения всего христианского мира и уповающий на единение христиан.

Выдающееся значение поэмы Шнорали обусловлено, конечно, тем, что в ней широко и реалистически отображены события, действительно имевшие место (в поэме больше двух тысяч строк). А самое главное, поэт поставил свое произведение на службу современности, стремясь способствовать решению наиболее острых вопросов, вставших перед Арменией и другими христианскими странами.

Нерсес Шнорали — автор известных стихотворных загадок, написанных на основе фольклора. В творчестве Шнорали явственнее, чем у Нарекаци, также использовавшего фольклор, прослеживаются заимствования из народно-поэтических произведений. Шнорали — что очень важно — не ограничивал свою поэзию темами и мотивами религиозной литературы, хотя, конечно, дань поэта традиционной христианской тематике была велика.

Знаменит Нерсес Шнорали и как мастер стиха, он виртуозно владел словом и многое сделал, в частности, для развития рифмы в армянской поэзии.

О рифме писал еще Григор Нарекаци, зарифмовавший небольшой отрывок в «Книге скорбных песнопений». Одни и те же созвучия в конце строк, говорил Нарекаци, усиливают эмоциональное воздействие стиха. Рифмованным стихом писал в XI веке Григор Магистрос. Широко стал пользоваться рифмованным стихом Нерсес Шнорали.

Если стихи армянских поэтов раннего средневековья, как правило, не знали рифмы, то в пору расцвета средневековой поэзии рифмованный стих — обычное явление. 1

Рифма в армянской поэзии мужская, так как ударение в армянском языке постоянно — на последнем слоге. Женские и дактилические рифмы практически не встречаются.

В начале нынешнего века считалось, что армянское стихосложение силлабическое. В. Брюсов, например, писал (и, конечно же, не без влияния своих армянских консультантов) о «разнице стихо-

1 Подробнее см.: Павел Шарапханян, Рифма в средневековой армянской поэзии. — «Историко-филологический журнал» АН Арм. ССР, 1969, № I, с. 207—216 (на арм. языке).

29

сложения русского (тоническое) и армянского (силлабическое)». 1 Однако в 1933 году Манук Абегян издал свое обстоятельное исследование «Стихосложение армянского языка» (на армянском языке) и доказал, что армянское стихосложение тоническое. Точка зрения Абегяна получила признание.

В средние века попытки научного, философского объяснения мира часто приводили к поэтическому открытию действительности. Наука на ранней стадии своего существования словно бы компенсировала отсутствие глубины познания поэтичностью, яркой образностью.

Когда в XIII веке Ованес Ерзнкаци по прозвищу Плуз писал в своих философских сочинениях о том, что «бог создал все ощущаемые и телесные вещи из земли, одел их в зелень через посредство воды, сообщил им движение через воздух, придал им видимость и цвет посредством огня», 2 то он, конечно же, художественно познавал действительность. Вообще, Ованес Ерзнкаци придавал большое значение чувственному началу познания. «...Весь этот мир, — писал он, — вливается в наш разум через наши органы чувств, как через городские ворота». 3

Таким образом, в своих философских сочинениях Ованес Ерзнкаци оставался поэтом. Вместе с тем философична его поэзия, особенно его короткие нравоучительные стихотворения. (В XII—XIII вв. наивысшего расцвета достигает жанр басни. Особой популярностью пользовалась знаменитая «Лисья книга» Вардана Айгекци.) 4

Наш мир подобен колесу: то вверх, то вниз влечет судьба;

Верх падает, и вновь ему взнестись настанет череда.

Так плотник мастерит равно и колыбели и гроба:

Приходит сей, уходит тот, а он работает всегда.

(Пер. В. Брюсова)

Ованес Ерзнкаци говорит о тщете жизни, о предопределенности судьбы. Однако, вчитавшись в четверостишия поэта, можно, очевидно, понять его основную идею и так — поэт говорит о суетности мира, чтобы сказать, как глупо жить недостойно. Есть у Ованеса Ерзнкаци стихи, открыто обличающие «безрассудство человека».

1 «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», М., 1916, с. 16.

2 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 647.

3 Там же, с. 649.

4 См.: Иосиф Орбели, Басни средневековой Армении, М.—Л., 1956.

30

Л. О. Бабаян приводит по одной рукописи, хранящейся в Матенадаране, высказывание Ованеса Ерзнкаци, характеризующее его как человека, остро реагирующего на всякую несправедливость: «Неужто князья-владетели есть помазанники божьи, если они свое княжество удерживают великими несправедливостями, захватом, лишениями и ограблением... Ибо как врачи должны помогать больным, так и князья — обойденным законами, и подобно тому как несведущие врачи вредят больным, точно так же князья, которые не знают справедливых законов или не соблюдают их, вредят несправедливостью невинным и праведным беднякам». 1

Судя по «Стихотворению, написанному Ованесом Ерзнкаци» (условно оно названо нами «Ованес и Аша»), поэт ставил превыше всего земную жизнь человека с ее радостями и печалями и не призывал своих читателей к смирению и христианскому аскетизму.

Ованес, сын священника, и Аша, дочь кади, полюбили друг друга. Этот сюжет мог бы развернуться в условиях средневековой религиозной нетерпимости в трагическое повествование, однако Ованес Ерзнкаци с некоторым юмором пишет о любви Ованеса и Аши как о забавном случае. А ведь в средневековой Армении, как сказано в одной памятной записи XIV века, заставляли христиан «пришивать на спину черную нашивку, дабы люди, увидев их, узнали, что это христиане, и поносили бы их». 2 Для героев Ованеса Ерзнкаци любовь сильнее веры. Страдает, убивается мать Ованеса, а сын ее уговаривает:

«Примирись ты, о мать дорогая,

Не гневись ты, меня ругая.

Тонок стан у Аши невинной,

Звонок голос ее соловьиный».

Просто и легко снимает религиозные противоречия Аша:

Ты сказала мне: «Семя гяура,

Не смотри на меня так хмуро!

Ничего, что отец твой священник,

Мой отец — мулла и кади.

Всё забудем мы во мгновенье,

Лишь прижмешь ты меня к груди».

1 Л. О. Бабаян, Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII—XIV вв., М., 1969, с. 308.

2 «Памятные записи армянских рукописей XIV века». Составил Л. С. Хачикян, Ереван, 1950, с. 47 (на арм. языке).

31

Чувственные стихи Ов. Ерзнкаци свидетельствуют об освобождении армянской любовной лирики от пут религиозной морали.

Ованес Ерзнкаци назывался, как известно, Плузом, что означает одновременно и голубоглазый, и низкорослый. Арменуи Срапян полагает, что Плуз в данном случае имеет одно значение: человек невысокого роста. Она ссылается на предание, согласно которому Ованес Ерзнкаци был невысок собою и мудр. Она же обращает внимание на то, что и в стихотворении «Ованес и Аша» сказано:

Ростом малый, умом великий,

Будь моим, Ованес, владыкой... 1

Эти строчки также могут служить свидетельством того, что Плуз был мал ростом и что автор «Ованеса и Аши» именно Ованес Ерзнкаци Плуз. 2 Из этих же строк следует другое: возможно, что стихотворение «Ованес и Аша» носит автобиографический характер. Если это так, то мы можем говорить о том, что уже в XIII веке личные переживания, личная жизнь поэта становилась темой поэзии не в опосредствованной форме, а в форме откровенной, прямо лирической исповеди, не стесняющейся гласности и душевной открытости. Правда, еще в X веке именно душевная открытость, даже душевная обнаженность определяют произведения Григора Нарекаци, однако то была хотя и личная, но философская исповедь, а в стихах у Ованеса Ерзнкаци — гласность и обнаженность любовных переживаний.

Город Ерзнка дал армянской поэзии еще одного лирика, которого звали Костандином и который жил несколько позже Ованеса, в XIII—XIV веках.

И если автобиографичность одного любовного стихотворения Ованеса предположительна, то многие произведения Костандина явно автобиографичны.

Стихотворения Костандина Ерзнкаци говорят о личности ранимой и не понятой современниками. Есть у него стихотворение «Иные злословят обо мне» (пер. М. Лозинского). Злословят из зависти:

Твердят: «Как это он речам дает столь нежный лад,

Что между нас ему никто не равен, не собрат?»

1 См.: Арменуи Срапян, Ованес Ерзнкаци. Исследования и тексты, Ереван, 1958, с. 39, 90 (на арм. языке).

2 Некоторые литературоведы считают, что стихотворение «Ованес и Аша» принадлежит не Ованесу Ерзнкаци, а какому-либо другому средневековому поэту, другому Ованесу.

32

Костандин Ерзнкаци объясняет тайну своего творчества как дар, данный ему богом. Еще юношей он видел бога «в солнечном одеянии, читающего свет»:

Я молвил: «Грешен я, ты, царь, прости меня, ты свят».

Я молвил: «Болен духом я, — уста твои целят».

Я молвил: «Беден я, язык безмолвием заклят,

Дай мне от дара твоего, насыть духовный глад».

Так Костандин Ерзнкаци провозгласил себя по сути дела поэтом милостью божьей и сделал это не столько как верующий, сколько как человек дерзкий и смелый, знающий цену и себе — человеку, и себе — поэту.

Я только глиняный сосуд, а в нем бесценный клад

От бога вещею душой, как манна, восприят.

Кто посягнет на этот клад как дерзкий супостат,

Тот против бога восстает, пред богом виноват...

Заклиная своих врагов именем бога (а врагов у поэта было множество), Ерзнкаци думал оградить себя от бед, но жизнь поэта была горькой, а родная земля была ему не матерью, а мачехой. Достаточно сказать, что Костандин Ерзнкаци жил в трагическое для Армении время — монголы завоевали и разорили страну. 1

В стихах Ерзнкаци, в его «Слове на час печали, написанном о братьях, обидевших меня» видишь человека, преследуемого судьбой:

Нет друзей, любимой нет, опоры нет внутри и вне.

Кто поймет, сколько скорбей в каждом моем прожитом дне!

(Пер. М. Лозинского)

Костандина Ерзнкаци мучит разлад с миром человеческим. Однако не так страшен и не так трагичен разлад между поэтом и современной ему действительностью, как разлад поэта с самим собой:

1 Об Армении эпохи монгольского нашествия см. работу историка XIII века Киракоса Гандзакеци «История Армении». Текст подготовил и снабдил предисловием К А. Мелик-Оганджанян, Ереван, 1961 (на арм. языке). См. также подробнейше документированную книгу Л. О. Бабаяна «Социально-экономическая и политическая история Армении в XIII—XIV вв.», М., 1969.

33

Меж двух огней моя свеча, я тот и этот жжет;

Опоры мыслям нет моим, они идут вразброд.

Или еще:

Две воли властвуют во мне, я раб у двух господ...

И в ранах сердце у меня, и боль мне душу жжет.

(Пер. М. Лозинского)

Этими своими стихами, неудовлетворенностью собой, внутренним разладом Костандин близок Григору Нарекаци, его мятежной поэзии. «Незнаком душе покой, и не придет радость ко мне», — пишет Костандин Ерзнкаци, и это его признание рисует нам характер крупный, ждущий многого от жизни и от себя самого. Редкая, острая неудовлетворенность поэта жизнью и собой говорит в данном случае И о масштабности его личности.

Костандину Ерзнкаци не везло в жизни и не везло в любви. Поэт написал о неразделенной любви стихи, прекрасные своей выстраданностью, а значит, и правдивостью:

Я чахну от любви и боли,

И я молю тебя, как молит

О благодатной влаге поле,

Которое сжигает зной!

Стих у Костандина Ерзнкаци неспокоен, драматичен. Однако когда он пишет о природе, преимущественно о весне и пробуждении земли, на него словно бы нисходит благодать:

Дохнул ветерком запевающим Юг,

Из мира исчезли все горести вдруг,

Нет места, где мог бы гнездиться недуг,

И всё переполнено счастьем вокруг.

(Пер. В. Брюсова)

Можно сказать, что гонимый и не понятый современниками поэт находит себя только наедине с природой.

Но, говоря о весне, он, оказывается, хотел также сказать о воскресении Христа. Когда он писал о солнце и свете, он тоже, как выясняется, думал о Христе. Воспевая любовь соловья к розе, он и тут тщился, по его же свидетельству, «разработать» религиозную тему. Однако стихи у него так верно, так по-земному изображают утро и свет, цветение земли, любовь соловья и розы, что, как мне представ-

34

ляется, читатель (и тогда, в XIII веке, и теперь) не подчиняется иносказанию, религиозной зашифрованности стихов, по всем признакам земных и светских. Костандин Ерзнкаци субъективно толковал свои стихи о весне и любви, о розе и соловье. «Может быть, вначале автор и хотел, — замечает Манук Абегян, — сочинить религиозно-иносказательные стихи, следуя мотивам и форме светской любовной песни, но написанное им на самом деле получалось светской песней, а пояснения, уже потом приписанные поэтом, не вязались с собственно стихотворением». 1

Природа суть свою раскрыла,

Не утаив от нас щедрот,

И, опьяненный розой милой,

Влюбленный соловей поет:

«...Не отвратишь ты увяданья,

Как я осенний свой отлет,

Но мысль о нашем расставаньи

Теснит в груди моей дыханье

И мне покоя не дает».

Такие стихи не могут не восприниматься в их земном и, я бы сказал, в их благородном смысле. И как тут не вспомнить Тютчева:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется...

В данном случае и впрямь не дано предугадать, не дано уже потому, что аллегория розы и соловья (к ней прибегали и другие лирики средневековой Армении, среди которых выделяется поэт XVI века Григорис Ахтамарци) — это скрытая аллегория, нуждающаяся в специальных разъяснениях. Так, например, поэт XIV— XV века Аракел Багишеци «Песню о розе и соловье» заканчивает указанием на то, как надо понимать его стихотворение:

Всё это, полн земных грехов, писал я, Аракел,

Так соловья и розу я, как только мог, воспел,

А Гавриила в соловье изобразить хотел,

Марию — в розе и Христа — в царе, как я умел.

(Пер. В. Брюсова)

1 Манук Абегян, История древней армянской литературы, т. 2, Ереван, 1946, с. 327 (на арм. языке).

35

Подобные предостерегающие и направляющие комментарии — лучшее свидетельство того, что стихи о розе и соловье жили своей, так сказать, светской жизнью и не всегда понимались так, как того хотели бы их авторы. В. Нерсисян полагает, что авторы зашифрованно-аллегорических стихотворений специально стремились к тому, чтобы их песни понимались двояко: и как светские и как религиозные. 1

Стихами, нарочито контрастно изображающими жизнь, известен поэт XIII—XIV веков Фрик. Смысл и значение его стихов не «упрятаны» в иносказание, но открыты, как раны, а сами стихи — это крик о боли, это те самые «проклятые вопросы», которые с неизбежностью встают перед всеми, кто угнетен.

Ты прожил век — и ныне,

Как прежде, бос и гол.

Ты этот мир покинешь

Таким же, как пришел, —

пишет Фрик. Может быть, в этих стихах — и его личная судьба. Стихи Фрика рисуют нам образ человека много увидевшего, перестрадавшего. По сведениям, содержащимся в стихотворениях поэта, мы догадываемся, что он потерял семью, потерял детей, что был преследуем судьбой, которой посвятил обличающие, горькие строки:

Ты с правым во вражде всегда, а твой любимец — вор иль плут.

Ошибки чаще ты творишь, судьба, чем на земле весь люд.

(Пер. В. Брюсова)

Стихам Фрика придает особую остроту то, что он, верующий, не сомневается в высшей справедливости бога, в его праве творить над людьми суд и вместе с тем видит, как дико несправедливо устроена жизнь. Не понимая, почему же при наличии всемогущего и справедливого, как никто, бога так нелепо устроен мир, и не умея молчать, поэт решает обнажить жизненные противоречия, дабы показать всю их чудовищность. Он словно бы надеется, что кто-то снимет эти противоречия, увидав, как они уродливы, как страшны. Пишет Фрик, словно взывает о помощи:

1 В. Нерсисян интересно пишет об оригинальности творчества армянских поэтов, создавших аллегорические стихи на сюжет розы и соловья («Вестник Ереванского университета», 1969, № 3, с. 226— 232).

36

Зачем, подобно травам сорным,

Людей, нас вырывают с корнем?

Зачем ломают, как тростник,

И жгут в неистовстве упорном?

В своих «Жалобах» Фрик собрал жалобы всех отверженных, всех угнетенных и покинутых, собрал и, недоуменный, предстал с ними перед богом. Среди многих вопросов, заданных поэтом богу есть и такие:

Тот жив, хоть умереть мечтает,

Другому б жить — он умирает.

Старуха дряхлая живет,

Отроковица угасает.

Жизнь одному кошель раздула,

Другому лишь суму швырнула,

У одного — табун коней,

А у другого нет и мула.

Одним судьба дарит палаты,

Другим — на рукава заплаты.

Одним жалеет медяка,

Другим дарует горы злата...

Уже в новое время атеисты часто говорили верующим о классовых, жизненных противоречиях, о вопиющих контрастах в «божьем мире» — таков один из способов доказать вымышленность бога. Фрик, сам того не сознавая, пользуется этим способом, но истово верит в бога и ни на минуту не сомневается в том, что он есть.

Средневековый армянский философ Григор Татеваци (ок. 1340— 1410), толкуя притчи Соломоновы, писал: «Разум — это не испытывающий стыда и бесстрашный судия, ибо он не боится бога, ведь он сам себе господин... Он мудр, ибо исследует постоянно. Вот почему он судит истинно и точно». 1 Фрик верил в бога и бога боялся, но его разум, его душа восставали против несправедливости «божьего мира», постоянно исследовали его и судили о нем истинно и точно.

Фрик не мог понять и не мог примириться с тем, что верующие оказались под властью племен, не признающих святого креста.

Так почему ж на белом свете

Могучи нечестивцы эти?

1 «Антология мировой философии», т. 1, ч. 2, М., 1969, с. 658.

37

Монголы, завоевав Армению, были беспощадны к трудящемуся человеку, взимали налог даже за вероисповедание.

Теперь еще труднее нам, когда татарин сел на трон,

Всех обделил он, и воров поставил господами он.

(Пер. В. Брюсова)

И так как жить становилось «еще труднее» и было от чего отчаяться, Фрик призывал к самоусовершенствованию, к внутренней чистоте и свободе (см. стихотворение «Цветок любви»). Проповеднический пафос поэта обращен в одном из стихотворений к богатым, то есть к самым грешным людям:

На муку вас осудят

За пурпур, за виссон,

Последний нищий будет

Скорей, чем вы, спасен!

Мысль о греховности людей занимала Хачатура Кечареци, современника Фрика. Стихотворения Кечареци свободны от пресного догматизма, ненужного морализирования. Хачатур Кечареци с болью за людей писал:

Кого-то пламенем сжигал я,

И сам терпел, сгорал дотла,

И зло кому-то причинял я,

Страдая от людского зла.

Одна такая строфа может открыть человеку глаза на жизнь, им же самим устроенную бессмысленно и зло.

Жизнь — это снег на склоне горном.

Грядет весна — растает он.

Надо поэтому жить праведно и правильно.

Мысль о том, что люди живут неправильно и что надо жить иначе, занимала многих средневековых поэтов. Они знали, как неустроен человек в мире социальных контрастов, хотя самый этот мир воспринимался ими односторонне, — все зло они видели в человеке, стремились переделать его, не переделывая самой жизни.

Поискам путей, которые могли бы вернуть человека в райское лоно, откуда были изгнаны прародители, посвятил свои поэмы «Адамова книга» и «Книга рая» Аракел Сюнеци (ок. 1350—1425).

38

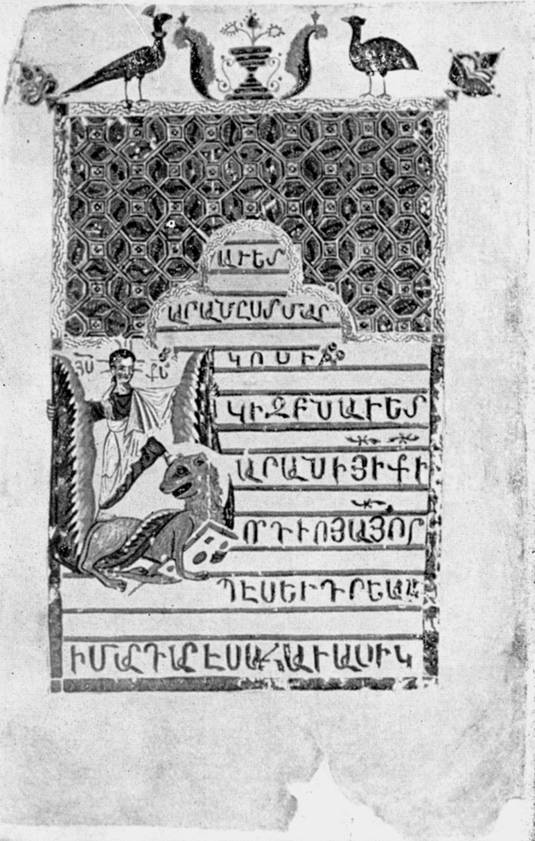

В поэтическом наследии Сюнеци не все равноценно. Порой его увлекали формальные задачи, он прекрасно владел техникой стиха и как бы щеголял своим умением. Одно из стихотворений Сюнеци написано в форме сложного акростиха, который я бы назвал многоступенчатым. В стихотворении 39 строф. Начальные буквы первых строчек 36 строф воспроизводят армянский алфавит. (Подобный тип акростиха встречается, как мы знаем, еще в VII веке.) Начальные буквы последних строчек 37 строф воспроизводят имя автора и тему стихотворения — «О лучезарных цветах». Начальные буквы вторых строчек всех 39 строф составляют двустишие, а начальные буквы третьих строчек образуют еще одно двустишие. Таким образом получается рифмованное, строго выдержанное ритмически четверостишие, вписанное в стихотворение в виде акростиха:

Ты — лучезарное, цветущее дерево,

Если догадаешься, что здесь сказано (скрыто).

Догадавшись, просветишься душой

На светлом, лучезарном лоне.

(Перевод подстрочный)

И так как только недавно исследователь творчества Сюнеци Аршак Мадоян прочел зашифрованный акростих поэта XIV—XV веков, 1 то, следовательно, словно бы именно к нему, Мадояну, обращены стихи о лучезарном, цветущем дереве...

Сила и привлекательность лучшего произведения Аракела Сюнеци, его «Адамовой книги», — в том, что он, воспользовавшись известным библейским преданием о грехопадении Адама и Евы, изобразил муки человеческие — душевное потрясение своих героев.

«Адамова книга» контрастна по мысли, по краскам, ибо контрастен самый материал книги — рай и ад, душевная чистота и грехопадение. Свет как символ чистого, возвышенного, божественного восходит к раннехристианской поэзии, к шараканам. Рай для Сюнеци — традиционно изображаемое царство света. Адам и Ева одеты в свет, и тела их, по слову поэта, как приемлющий свет бриллиант... И чем светлее жизнь прародителей в раю, тем она греховнее и мучительнее на земле, где им надлежит в поте лица своего добывать хлеб свой. Заслуга Сюнеци в том, что он развил библейский сюжет, создал характеры, душевно смятенные, обуреваемые сомнениями. Изгнание прародителей из рая воспринимается в изображении Аракела Сюнеци

1 А. Мадоян, Стихотворения Аракела Сюнеци. — «Вестник Ереванского университета», 1969, № 3, с. 224—225 (на арм. языке).

39

как трагедия неправильно прожитой жизни, трагедия невосполнимых утрат.

Мысль о быстротечности жизни, которую надо прожить не бессмысленно, особенно сильно выражена в мрачном до безысходности стихотворении Керовбе (конец XV в.) «Горе несчастному мне...». Человек смертен, и это должно быть ему предостережением, призывом творить добро, не осквернять свою душу грехами. Ованес Тлкуранци, поэт XIV—XV века, нашел стихотворную формулу этой идеи, кстати сказать довольно распространенной в христианском мире:

Коль не было б мужей, что грешных нас

Предостеречь хотят святым писаньем, —

Смерть и без них была бы всякий раз

Остереженьем и напоминаньем...

Стихотворение Ованеса Тлкуранци «Коль не было б мужей...» выходит за рамки христианско-дидактической морали. В нем ясно обозначены раздумья поэта о жизни и смерти в характерном для народного творчества философском ключе:

Не одного я видел удальца, —

Теперь они давно лежат в могилах,

И даже муравья согнать с лица,

Ходившие на львов, они не в силах.

В средневековой армянской поэзии нередки случаи, когда в стихах переплетаются два влияния — христианских идей и народной мудрости. Эти влияния скрещиваются, на мой взгляд, в стихотворении Мкртича Нагаша (XV в.) «Суета мира»:

Не собирай земных богатств — с огнем в очах:

Одет и сыт? Доволен будь! — иное — прах!

(Пер. В. Брюсова)

Двустишие отмечено влиянием народной философии, народного понимания жизни, хотя стихотворение Нагаша в целом — это сентенция в духе христианства о суетности мира. Народное миропонимание отчетливее выразилось в стихотворении М. Нагаша «О жадности». Здесь поэт обличает человеческие пороки не столько с точки зрения виновности людей перед богом, сколько исходя из реальных, основанных на законе чистогана, хищнических отношений между людьми:

40

Один болтается в петле, другой сидит в тюрьме сырой,

А те пропали с головой, — всё из-за жадности людской.

Цари садятся на коней, цари воюют меж собой,

Гоня покорных на убой, — всё из-за жадности людской. 1

(Пер. П. Панченко)

Обвиняя во всем человеческую жадность, поэт считает причину (жизненные, классовые противоречия) следствием, а следствие (страсть к накопительству) — причиной, но, главное, им замечены противоречия современного ему мира.

Тема защиты родной земли была во все времена актуальной. Она была актуальна и в Армении XIV—XV веков, когда дикие племена завоевали страну и вели между собой войны, вконец разоряя землю и народ.

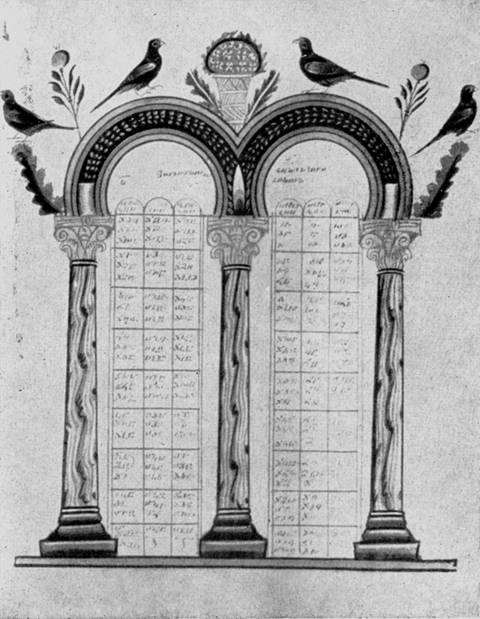

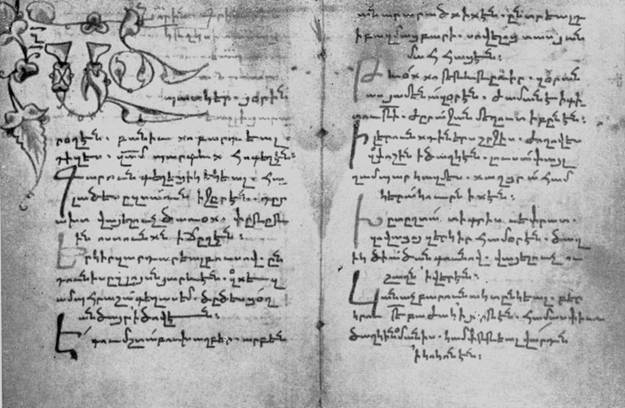

Сохранились об этом тяжелом времени сведения очевидцев, переписчиков рукописей. Переписчики в конце рукописи, над которой они трудились годами, делали так называемую памятную запись. Они рассказывали о себе, об исторических событиях, очевидцами которых были, комментировали виденное и пережитое. В этих записях, приложенных к уже известным книгам, скажем, к Библии, звучал живой человеческий голос. Памятные записи образовали в средневековой письменной культуре Армении своеобразный жанр. Они изданы и исследованы Л. Хачикяном.

Переписчики рукописей часто выступали в роли летописцев. Порой «Памятные записи» делались в стихах.

Пусть возопит истошный глас

О том, как попирают нас,

Как безграничны наши беды,

Как нас господь обрек страдать,

Как в руки чужеземцев предал,

Пустил на нас чужую рать, —

читаем в одной «Памятной записи XV века».

Земля армянская на протяжении всей своей истории подвергалась нашествиям. Войны, навязанные народу, опустошали и разоряли страну. Ованес Тлкуранци посвящает свою «Песнь о храбром Ли-

1 Стихотворение М. Нагаша «О жадности» имеется в несколько вольном, но энергичном переводе Эрлиха. См.: Вольф Эрлих, Стихотворения и поэмы, М.—Л., 1963, с. 73—74.

41

парите» герою, сражающемуся с врагами отечества, но вероломно преданному своим же царем. Липарит — героическая личность с трагической судьбой. Описываемые Ованесом Тлкуранци события произошли в 1369 году. Патриотический подвиг Липарита не был забыт, о нем были созданы народные сказания, ему посвящены стихи. Поэма Тлкуранци — призыв защищать родину. Тлкуранци осуждает предательство, зовет к объединению сил. «Песнь о храбром Липарите» характеризует ее автора как гражданина и поэта-патриота.

Ованес Тлкуранци — автор страстной и многокрасочной любовной лирики. Он, словно изжаждавшийся любовник, которого угнетала немота, одаряет любимую эпитетами (я здесь воспользуюсь стилем Тлкуранци) яркими, как огонь, горячими, как солнце, и нежными, как луна.

Я такое увидал впервые.

Очи — словно волны голубые,

Волосы — как нити золотые,

Брови — ночи зимней чернота...

Слово обладает свойством меркнуть от обилия эпитетов и красок. Но у Тлкуранци много чувств и немного слов, он не напевает, не нашептывает любимой о своих чувствах, он кричит ей о своей страсти:

О! сердце ты мое сожгла, чтоб углем брови подвести.

О! кровь мою ты пролила, чтоб алый сок для ног найти.