Юрий Вудка

МОСКОВЩИНА

Издательство «Мория»

Израиль 1984

Рисунки Виктора Богуславского,

узника Сиона, одного из участников описываемых событий

[1] – Так помечены номера страниц

|

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие [3]

Следствие

1. Безысходность [5]

2. Воды Стикса [7]

3. На том свете [10]

4. Любовь к животным [13]

5. Типы [15]

6. Погружение в трюм [18]

7. Дыхание рая [20]

8. День в камере [23]

9. Смена состава [26]

10. Шантаж [29]

11. Ребята [31]

12. Отдых [33]

13. Конформист [35]

14. Русский Отелло [38]

15. «Спасите прокурора!» [40]

16. Разоблачение [43]

17. Первый этап [46]

Лагеря

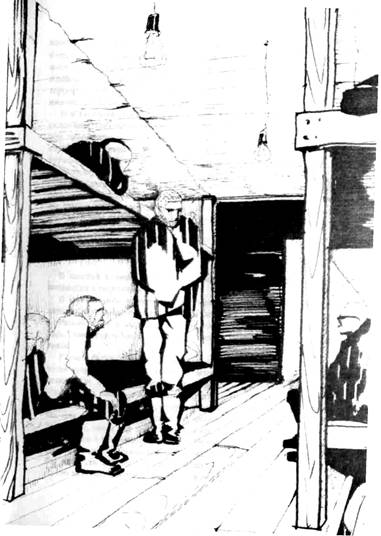

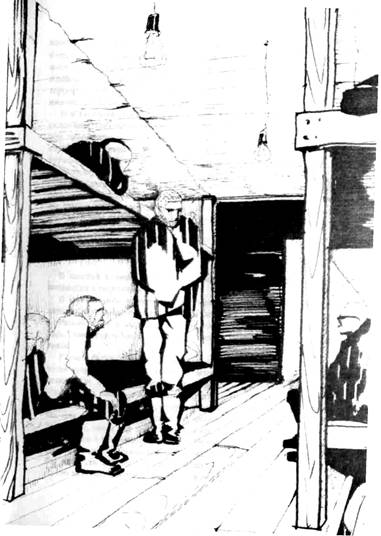

18. Приехали! [51]

19. Новый мир [53]

20. Сплошные неожиданности [55]

21. Казнь серостью [60]

22. Империя [62]

23. Чудеса медицины [66]

24. Брахман в БУРе [69]

25. Евреи [75]

26. Украинцы [78]

27. Каторга [81]

28. Душа Ленина [84]

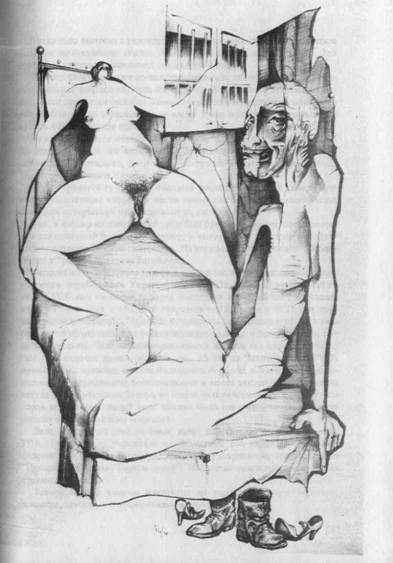

29. Патологии [88]

30. Провокации [92]

31. «Наши» пришли! [95]

32. Разделяй и властвуй [99]

33. Майские жуки [101]

34. Кибуцы в Мордовии [103]

35. «Жидомасонский заговор» [107]

36. Президент Никсон и мы [112]

37. Великий этап [120]

38. Корабль дураков [125]

39. «Стреляйте красных!» [133]

40. Как коммунист коммунисту [141]

41. —54° С. [145]

42. Белый таракан [152]

Владимирская тюрьма

43. Два месяца в одиночке [159]

44. Обычный стиль [162]

45. Камеру затопляет [167]

46. Тройник [172]

47. Напрасная радость [176]

48. Шальные ребята [180]

49. Труба в глотке [185]

50. «Умереть бы!» [190]

51. Яша и людоед [195]

52. Люди из Китая [201]

53. Медицина в тюрьме [209]

54. Психоцид [214]

55. Чистопольский централ 0—0 [219]

56. Божественная болезнь [224]

57. Скифия – Русь – Украина [226]

58. Тюремные истории [233]

59. Бандиты в погонах [239]

60. Опять Урал [242]

61. Прорыв блокады [246]

62. Нелегкий исход [251]

ПРЕДИСЛОВИЕ

…Родившись, я тут же заорал так, что сбежался весь роддом. Я не был больным ребенком, наоборот, скорее напоминал монгольского батыра. Сбежавшиеся в большинстве своем дивились моему уродству, невероятно узким и раскосым щелочкам глаз. Зато тело было крепким. В отличие от прочих младенцев, я почти не спал, а все время орал, оглушительно и беспричинно. Заканчивал свой крик каким-то особым завыванием.

Долго потом, в мальчишескую пору, у меня был ненормально большой пуп, который я тогда накричал. Что было в этом крике – знак или предчувствие?

* * *

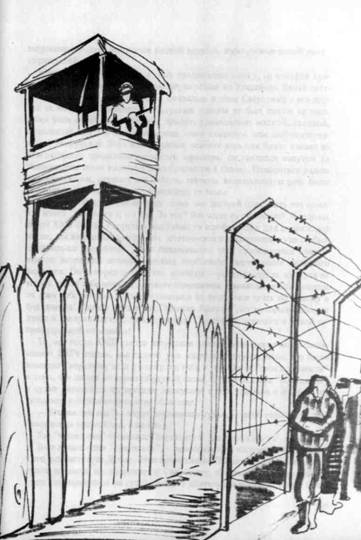

О концлагерях Брежнева известно немного. Я был приведен в замешательство наивными вопросами и нескрываемым удивлением тех, кто, казалось бы, должен знать всю подноготную. Бывшие узники о чем-то рассказывают, но эти мозаичные плиточки еще не сложены в [3] единую картину. Кроме того, очевидцу требуется определенное «везение», чтобы уловить все тонкости современных ужасов, которые и не снились примитивным сталинским громилам.

Выражаясь высокопарным марксистским языком, концлагерь – это концентрированное выражение породившей его страны. Без этого не понять по-настоящему, что за сила втиснула танковые орды в сердце Европы. А против непонятого противника нет противоядия.

Вспоминаю занятный разговор в вагоне-ресторане с подвыпившим майором советской армии. Майор разоткровенничался и поведал случайному собеседнику о планах советского командования в отношении Европы, изложенных на политзанятиях для высших офицеров. Планы эти несложны. Скандинавия будет занята в течение двух дней. Финляндию пройдут за считанные часы, в походных, а не в боевых порядках, так как никакого противодействия не предусматривается.

На восьмой день краснозвездные танки выйдут к атлантическому побережью Испании, оставляя далеко позади еще не раздавленные очаги сопротивления.

Случайный этот разговор, которому я тогда не придал особого значения, позднее помог понять суть советских концлагерей и самой системы в целом, направленной на медленный, поэтапный захват мира.[4]

Это книга воспоминаний, написанная сразу же после репатриации, по свежим еще впечатлениям. В ней нет литературного вымысла или художественных добавлений. Это голые факты, мысли и переживания такие, какими они были там.

СЛЕДСТВИЕ

1. БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Я родился в семье «прогрессивно настроенного» еврея-варшавянина, попавшего в СССР в 1939 году. Он освоил русский язык и женился на еврейке из маленького украинского городка, которая стала моей матерью. До войны в городе ключом била еврейская жизнь: синагога с прекрасным кантором, самодеятельный еврейский театр. Преобладало еврейское население. Молодежь – огонь. Даже нееврейские юноши и девушки часто предпочитали дружить с веселыми, жизнерадостными еврейскими парнями.

Этого мира я не застал. От него остались рвы, заполненные костями, да полуразрушенное еврейское кладбище на окраине. Возле кладбища стоит дом, в котором обмывали мертвецов. Теперь там продают водку. В городе остались считанные еврейские семьи. Катастрофа и реальная угроза ее завершения в последние годы жизни Сталина надломили народную душу, столько перенесшую. Евреи привыкли бояться и стыдиться своего происхождения. Новое поколение росло в плотном антисемитском кольце. Мы знали только, что наш народ очень талантлив, и что его ненавидят повсюду. Более этого мы ничего не знали. Родители еще кое-как понимали идиш, но прибегали к нему только тогда, когда [5] хотели что-то скрыть от детей. К стопроцентной национальной атрофии добавлялось специфическое воспитание. Тоталитарная Россия вообще страна чудовищной подозрительности. Евреи же, естественно, подозреваются втройне. Их защитная реакция – сверхлояльность. Из детей всеми силами формируют больших «католиков», чем папа. Делается это под аккомпанемент массы болезненных комплексов.

В результате, не только дети, но и муж нередко старается взять фамилию русской жены. В моем городке, где концентрация евреев минимальна, а традиции забыты и заброшены, я не знаю ни одного случая несмешанного брака среди еврейской молодежи. Некоторые открыто говорят, что хотят жениться только на русской, чтобы избавить своих детей от того ада, через который прошли сами. Так русский этноцид доводит до национального самоубийства. Многие русские вступают в брак с евреями, несмотря на антисемитизм, так как евреи более культурны, не пьяницы, хорошо зарабатывают.

Может быть, и мне была уготована такая судьба, но мой отец уж чересчур старался сделать меня католичнее папы. В результате, столкнувшись с жизнью, я никак не мог примирить внушенную мне лживую теорию с гнусной практикой тоталитаризма. Однако в то время господствующая идеология с самого раннего возраста брала в плен безраздельно. Никакой другой духовной пищи не было. Самиздат только зарождался и почти не проникал в провинцию. Приходилось изобретать велосипед самостоятельно. И я изобретал. В конце концов постиг, что в красной России под прикрытием разнузданной демагогии сформировался самый эксплуататорский, самый классовый строй на земле, что нигде в мире правящая элита не обладает такой концентрацией богатства и власти, что народ лишен абсолютно всех прав, так как даже человеческое слово является монополией озверевшего и заскорузлого класса партаппаратчиков, этой касты всесильных и непогрешимых жрецов. Я понял, что термин «империалистические монополии» – абсурден, так как «монополия» по самой этимологии своей должна быть в единственном числе. Истинная, всеобъемлющая и законченная монополия – это московское Политбюро. «Социализм» – это класс рабов в концлагерях, класс гос. крепостных в колхозах, бесправных пролетариев в городах, интеллигенции с замком на устах, и над всем этим – репрессивный аппарат и партаппаратчики, то есть пайщики империалистической сверхмонополии.[6] Параллельно с идеологической эмансипацией шло национальное созревание. Этому блестяще содействовала Шестидневная война, вызвавшая всплеск самосознания умирающего народа. Живые силы еврейской молодежи все явственнее ощущали Израиль своей единственной Родиной. Но как до нее добраться? В то время выезд был почти невозможен. И казалось естественным, что сначала надо добиваться изменения порядка вещей в России, чтобы обрести возможность уехать из нее. Сейчас трудно представить себе ту страшную обстановку, когда мы, порвавшие цепи официальных догм, окруженные ненавистью и безысходностью, ночами напролет спорили о том, можно ли вырваться из Советского Союза на воздушном шаре, а в перерывах со слезами на глазах слушали еврейские песни и последние известия из Израиля. Израиль был для нас раем небесным, мечтой родниковой чистоты, святыней из святынь. Теперь, когда Израиль стал бытом со всеми его недостатками, мы с улыбкой вспоминаем те далекие времена.

Мы, группа студентов, обменивались своими мыслями, добывали крохи Самиздата, записывали, печатали на машинке и размножали фотоспособом свои изыскания. Конечно, за закрытыми дверями, тайно, вручную, кустарно, в каких-то десятках экземпляров.

Этого было достаточно, чтобы нас признали «особо опасными государственными преступниками» и на долгие годы бросили в концентрационные тартарары.

2. ВОДЫ СТИКСА

Летом 1969 года казалось, что появилась небольшая отдушина, шанс на исход. Кое-кого уже отпустили из Риги, из других мест. Мы с женой решили, что переберемся из Рязани, где мы учились, к ее родителям в Черновцы. Там мы должны были срочно оформить брак в советском ЗАГСе и подать документы в ОВИР по вызову от ее родственников. Жена уехала в Черновцы раньше, а я остался оформить документы, так как в России при паспортной системе переселение в другой город – дело непростое.

30 июля мой паспорт был уже выписан, в кармане лежал билет на ближайший поезд, и я с легким сердцем запаковывал свои старенькие чемоданы.

Общежития мне не давали. Приходилось снимать «углы» в частных [7] домах, в невероятной тесноте и скученности. Стоит такой «угол» немало для студенческого бюджета. Моя последняя «квартира» была на зеленой улице недалеко от института. Ее хозяйка – бойкая краснощекая бабка в старомодных круглых очках, умела добывать деньги. Мы с ней, впрочем, ладили. Муж бабки, пожилой однорукий пьяница с русыми усами, «под градусом» гонялся за бабкой с топором, требуя денег на похмелье. Его голубые глазки наливались кровью. Бабка с визгом выбегала на улицу или пряталась в нашей комнатушке. У нас он тоже просил «троячок», но уже без топора. У бабки была девяностолетняя мамаша, прикованная к постели и впавшая в старческий маразм. Бабка жестоко била ее, пронзительно при этом вопя: «Все не подыхаешь и не подыхаешь!» Когда же мамаша выполнила ее желание, бабка устроила ей пышные похороны с отпеванием, поминками и пр. Бабка была богомольной, у нее висели иконы, имелся старинный молитвенник. К ней хаживали сверстницы, сестры по вере. У нас она иногда глубокомысленно спрашивала, кто наш Б-г, не Пилат ли? На наши объяснения степенно кивала головой с гладко зачесанными под пробор поседевшими волосами под косынкой, но ничего не понимала. На следствии она не дала против нас никаких отрицательных показаний.

Мы с братом спали на одной кровати, но бабке этого показалось мало, и она отвела в нашей комнатушке раскладушку еще для одного постояльца. Это был тоже студент, сын русского полковника с Украины. Пил он беспробудно вместе со своими товарищами, такими же пьянствующими хулиганами. Пропивал за несколько дней всю стипендию и немалую родительскую помощь, а потом побирался у нас на черный хлеб. К тому же и он, и его друзья повадились водить в нашу комнату шлюх, так как на улице было холодно. Из-за бесконечных оргий страшно было возвращаться домой.

– Я уже два месяца не был в бане – задумчиво говорил один из собутыльников.

– Подумаешь! А я так вообще забыл, что это такое – хвалился другой.

Вонь от нашего соседа исходила нестерпимая. Увидев его загнивающую на корню ногу, мы едва не теряли сознание. Это не мешало ему наряжаться в белоснежную рубашку, обильно спрыскивая ее одеколоном. Когда он, наконец, вылетел из института и загремел в армию, напоследок залив всю нашу постель вином, мы облегченно вздохнули и предложили бабке повышенную квартплату с условием не пускать к нам третьего. Наш сосед не был исключением.[8] В институте, к примеру, стенки кабинок туалета были, кроме мата, украшены мазками кала: многие студенты вместо бумаги пользовались собственными пальцами. В свете этого можно понять, с каким чувством я, сидя на запакованном чемодане, прощался со своим «уютом», в последний раз обозревая покрытые облезлой зеленой краской деревянные стены и потолок.

Раздался стук в дверь.

– Мы из КГБ – представились вошедшие откормленные мужчины в шляпах. – Вот ордер на обыск.

Меня почему-то охватило абсолютное спокойствие, спокойствие мертвеца.

Пока они изымали машинописные статьи Жаботинского, какой-то роман Булгакова и еще что-то, я незаметно уничтожил бумажку с адресами и телефонами. Советские книжки на идиш, по которым я пытался учиться языку, и даже «Элеф милим» (часть 1) они не тронули, только перелистали. Затем чекистская «Волга» повезла меня в мрачное здание КГБ. Полковник Маркелов с темной одутловатой физиономией сидел в просторном кабинете. Он, хозяин этого офиса, старался произвести на меня грозное впечатление. Потребовал, чтобы я рассказал все о себе, в том числе о своих связях с «сионистским интернационалом» (так он выразился). Я ответил, что не обязан с ним разговаривать. «Неужели вы не понимаете, где вы находитесь?» – внушительно вопрошал Маркелов, пристально глядя на меня. Я отвечал, что в цивилизованном мире такие органы занимаются ловлей шпионов, и только. «А вы не шпион?» – настороженно промолвил полковник, подавшись вперед всем телом.

Я невесело улыбнулся: «Пока нет». – «Ну что ж, вам придется убедиться, что мы занимаемся не только этими делами» – и Маркелов кивнул подчиненным.

Меня увели в другой кабинет, поменьше. Там сидел начальник следственного отдела майор Сконников (все они были в гражданском). Сконников был похож на Кащея, циничный, со взглядом удава. Он стал вразброс выкладывать мне всякие данные о нашей деятельности, стараясь создать впечатление, будто им все уже известно. Мне стало ясно, что известно им очень многое, но не все; что во многом он путается, сбивается. В соответствии с существовавшей между нами договоренностью я отказался «помогать» майору. Он сунул мне лист бумаги и потребовал, чтобы я написал на нем список всех своих знакомых.

– Нет, – твердо ответил я.[9]

Сконников положил передо мной ордер на арест и стал заполнять протокол. «Почему отказываетесь давать показания?» – кричал он, стуча кулаком по столу. «Отказываюсь объяснять причину».

– Да мы вас в сумасшедший дом упрячем!.. на экспертизу… – добавил он, зловеще усмехнувшись.

Это не помогло, и та же «Волга» повезла меня в старую городскую тюрьму, выстроенную в екатерининском стиле.

Меня втолкнули в бокс и захлопнули дверь. Это было узкое вытянутое помещение со скамейкой, парашей и лампочкой. Негде было повернуться. В дверях – застекленный глазок, наружная крышка которого иногда поворачивается… Приятного мало. Стены беспорядочно заляпаны цементом. Обыск и допрос продолжались полдня. Я был очень голоден, устал, ломило спину. Думал, что это и есть моя камера. Сел на край скамейки, лег на нее спиной, скрестив руки на груди и упираясь ногами в пол, так как для них места не оставалось. Прошло много времени.

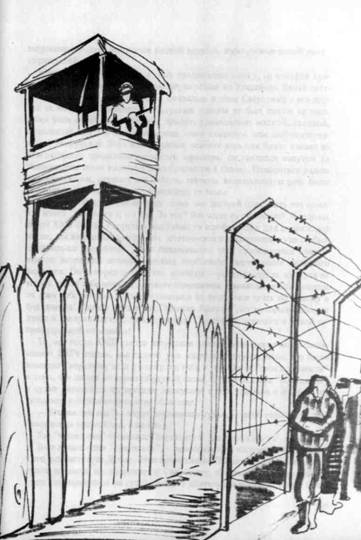

Заскрежетал ключ. Я открыл глаза и встал. Вывели, раздели, тщательно ошмонали, составили протокол, приказали одеться и повели в баню. Баня стояла возле высокого забора, огораживающего тюремный двор. Все было опутано колючей проволокой и сигнализацией. Вышка, вспаханная полоса.

В бане остригли наголо. Только когда волосы падали ко мне на колени, я по-настоящему осознал, что старая жизнь кончена.

Тюремные лестницы, коридоры, надзиратели со скрежещущими и звякающими ключами.

Камера, отталкивающие лица уголовников. Кто-то предлагает мне глинистый хлеб. Есть кровать с грязным матрасом и одеялом. Можно отдохнуть.

3. НА ТОМ СВЕТЕ

Машина следствия раскручивалась медленно и неумолимо. У них было уже много показаний, продолжались аресты, двое говорили и подписывали все, что знали. Следствие продолжалось и в самой камере, хотя я, по неопытности, лишь смутно об этом догадывался.

Шло следствие над мыслью, над «деянием» (то есть изложением мысли), над интимной жизнью. Первое необходимо для выяснения степени «социальной опасности», второе – обнаруживает уровень «вины», [10] третье – копание в грязном белье в поисках чего-нибудь «компрометирующего».

Одновременно искали удобный предлог для пожизненного заключения в сумасшедший дом.

В советских тюрьмах норма жилплощади – два с половиной квадратных метра на человека (как на кладбище), но и это не всегда соблюдается. Питание отвратительное, первое время есть его невозможно. Шаткие, скрипучие кровати стоят друг на друге в два яруса. Окошко забрано изнутри решеткой, а снаружи – густые железные жалюзи, так что увидеть из него невозможно ничего, кроме узких полосок неба. Весь день горит лампа накаливания. На ночь ее выключают, но зажигают другую, более слабую. Юмористы называют эти круглосуточные подслеповатые светильники «лампочкой Ильича». На прогулку выводят раз в день, продолжительность – один час. Прогулочные дворики представляют собой сплошной ряд каменных коробок с решеткой вместо крыши. Посреди дворика – скамейка. Он закрывается на ключ, в железной двери – глазок, его площадь зачастую еще меньше камеры. Зато в него проникает воздух и солнце, а по дороге можно незаметно прикоснуться к траве или увидеть деревья за забором. Сам дворик заасфальтирован, в нем нет ни травинки.

В советской тюрьме человек, как правило, лишен уединения. Одиночное заключение – тоже пытка, но и постоянная тесная скученность, тем более с растленными уголовниками, давит на психику. Кроме того, в любой момент может приоткрыться глазок, и недремлющее око уставится на тебя сквозь стекло. Зачастую в камере два глазка: один в двери, другой в углу, где стоит параша, почти на уровне паха. Пол узников и надзирателей не учитывается: баба может дежурить у мужских камер и туалетов, а мужик – у женских. Причем, выводя людей утром и вечером в туалет для опорожнения параши и желудков надзиратель обязан наблюдать в глазок, чем они там занимаются. Антисанитария невероятная. Помыться можно только в грязном туалете, и тут же надо нести в камеру опорожненную вонючую парашу. Надзиратель выводит в туалет не тогда, когда возникают позывы у кого-то из зеков, а всех скопом и когда заблагорассудится. Опорожнить желудок в парашу – последнее дело, так как воздух в камере и без того спертый, гнусный. Параша, как правило, используется для мочи. Она и оборудована только для этого. Надо быть циркачом, чтобы использовать ее сверх данного назначения. А пища отвратительная, вызывает поносы.[11]

Зеки бьют в дверь, требуют врача, так как надзиратель выводить в туалет в «неурочное» время отказывается. Врач обычно не является, а зека наказывают «за буйство». Возникает конфликт между зеком, не могущим удержаться, и его соседями, не желающими целый день дышать нестерпимой вонью. Каждая физиологическая потребность человека искусственно превращается в орудие издевательства над ним.

Еще одна пытка – радио. В камере нет выключателя, и радио орет от подъема до отбоя. Уголовникам это даже нравится: помогает забыться, выбивает из головы мучительные мысли. Но для интеллекта такое круглосуточное нагнетание идиотизма невыносимо. Плюс уголовное окружение, нередко сотрудничающее с властями… Чекистам можно в такой обстановке давить на зеков: быстрее, быстрее, кончайте следствие, уезжайте в лагерь! Все равно мы все узнаем или уже знаем! Пойдем вам навстречу, дадим ничтожный срок, сразу выпустим, амнистируем – только говорите, говорите побольше и побыстрее – для вашего же блага! Неужели вам еще не надоела эта тюрьма? Все равно ведь такой-то и такой все рассказывают – вот их протоколы, полюбуйтесь – и мы их поэтому вообще не арестовывали! Говорите, – и мы вас всех выпустим! Это ведь только профилактика – чтобы вы не занимались глупостями! Сами же будете нас потом благодарить! Подумайте о своей матери, ребенке, возлюбленной! Вы, вы сами делаете их несчастными! Вы свою больную мать доведете до могилы! Говорите, скорее говорите, и идите к ней! А вокруг только подслеповатый полумрак, мертвые стены, цемент и железо, горький хлеб по соседству со зловонной парашей, час за часом, месяц за месяцем… А где-то ослепительное летнее солнце заливает пляжи, кружатся роскошные листья осени, мерцают в лунном сиянии снежные просторы, пробиваются весенние травы… Кажется, повалиться в траву, вдохнуть ее запах – самое большое счастье на земле. «Помогающие следствию» уголовники тоже давят по-своему: одни, пользуясь полнейшей неосведомленностью слушателя, убеждают его, что только от него одного зависит «гуманный» подход и к нему, и к остальным: другие угрожают, шантажируют, иногда бьют «предателя», посягнувшего на святость империи.

В уголовной тюрьме открывается жуткий, ирреальный мир, дотоле сокрытый от глаз, как преисподняя. Выясняется, что вся страна покрыта густой сетью концлагерей – на север и восток все гуще и страшнее… Вдруг узнаешь, что едва ли не в каждой семье кто-то сидит или сидел. Осознаешь, в какие черные бездны пала нравственность народа.[12] Оборотная сторона медали – свирепые, драконовские законы.

Да, «законы»… В красной России человеческие слова приобрели обратное значение.

4. ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ

(Добавление к Брему)

Иногда мент неплотно прикрывал глазок, и тогда я приникал к стеклышку, так как рядом в коридоре было окно, не заглушённое тяжелым железным щитом. В свою щелку я видел с высоты второго этажа склоны железнодорожных насыпей за забором, иногда – крыши вагонов проезжающего между ними товарного поезда. Ветерок шевелил густую темно-зеленую крону кудрявого дерева, и ветви потягивались, нежились в его объятиях, роились, как муравьи. Боже, как тянуло меня туда! Разве может человек в нормальных условиях испытывать такое обостренно-болезненное чувство?

Мне кажется, нечто подобное происходит в России и с жизнью духа.

Здесь, в цивилизованном мире, где духовная пища на любой вкус имеется в изобилии, бери – не хочу, люди вряд ли поймут то обостренное восприятие, ту болезненную тягу, тот блеск в глазах и тот алкогольный запой, с которым там, как наркоманы, приникают к каждой капле живительной влаги… Не в этом ли секрет огромной энергии, которую извергает задавленная режимами Россия? Не является ли красная лава результатом извращенного, но неудержимого извержения задавленного духа? Какие еще мировые ураганы породит эта запрессованная страна?

И точно так же из-под пресса официально-бесполого ханжества прорывается сексуальная энергия чудовищной мощи и извращенности.

Может быть, эти два явления как-то взаимосвязаны. Во всяком случае, за неполный год пребывания среди уголовников мне довелось слышать (иногда не только слышать) о таких невероятных извращениях, что невинно-распущенный Запад при всем старании не додумался бы до них.

Обычное дело: группа подростков изнасиловала шестидесятилетнюю старуху.

Или наоборот: дед изнасиловал собственную шестилетнюю внучку, а в объяснение своего поступка заявил: «Как это так: всю жизнь прожить – и шестилетней не попробовать?»[13]

Или такие изобретения: любящий папаша предлагает своему ничего не разумеющему младенцу вместо соски кое-что другое…

В уголовных лагерях вместо женщины используют запряженную лошадь. Скотина привыкает и уже сама останавливается в уединенном месте, ждет.

Идет по селу подвыпивший агроном с бригадиром и спор заводит: «Огуляю я эту козу или не огуляю?» И вывгрывает пари. Хозяйка козы, не знающая, что теперь делать с ней, доносит. Агронома сажают.

Некоторые уголовники после отсидки специально устраиваются пастухами и заводят со своими козами целые романы. Они могут часами описывать взаимные заигрывания и нежности с развращенными животными. Но в особом почете – свинья, так как она, по словам уголовников, «горячая» (то есть у нее высокая температура тела). С горящими глазами рассказывает он, как подбирается к ней в хлеву, как чешет ей брюхо, как она хрюкает, как он хрюкает и так далее. По его словам, никакая женщина не доставляет такого удовольствия, как это родственное животное. Но и скотиной дело не ограничивается. Вожделение распространяется даже на птиц. Куры, по словам уголовников, после этого умирают, а гуски выживают.

Один рассказывал о том, как рыбаки насиловали… пойманного сома! Его холодное извивающееся тело как-то по-особому раздражало их похоть.

Но кто бы мог подумать, что вместо женщины можно использовать… муху! Да, да, обыкновенную муху! Тут, правда, требуется инженерный ум. Влюбленный забирается в ванну с водой, обрывает у своей возлюбленной крылышки, усаживает ее на торчащий из воды кончик, и несчастное насекомое ползает по этому островку, щекоча своего владыку.

В лагерях нет ванны, зато бывают кошки. И вот гении извращенности догадались то самое место, по которому заставляют ползать муху, обмазывать валерьянкой. После этого кошку пускают под одеяло и блаженствуют. Есть и другой метод: «кот в сапоге» (кошку, загнанную в сапог, держат при этом за задние ноги).

О том, как уголовники используют друг друга, не стоит и говорить: это достаточно банально.

Рассказывают, что когда в «исправительную» колонию для малолетних прибывает новичок, его уже ждут у входа восемнадцатилетние лбы, жаждущие по-всякому использовать его тело.[14] Их называют «законниками, потому что они, в дополнение к жестоким советским законам, придумывают массу своих, не менее скрупулезно нелепых, и жестоко бьют не только ослушников, но и просто неосведомленных. Администрация их поддерживает, они ведь наводят «порядок» в зоне, терроризируют ее неуемных обитателей. «Законники» считаются официальным «активом» зоны.

И в такой-то стране людей сажают в раздельнополые лагеря за «изнасилование собственной жены» (жене достаточно заявить), за нормальное совокупление с собственной женой в неклассической позе (по доносу ханжествующей тещи), за сожительство с женщиной, даже проституткой, которой через несколько дней исполнится восемнадцать лет (еще ведь не исполнилось, а значит – растление малолетней).

И невоздержанные обыватели, озверевшие от лагерного монашества, доходят до последних глубин падения. В лагерях особого режима менты при проверке иногда сбиваются со счета и, обнаружив спаренных, как ни в чем не бывало говорят: ах! так вас двое! Ну, значит все в порядке!

5.ТИПЫ

В каждой камере есть «центральная фигура», обычно тайно сотрудничающая с тюремщиками.

В моей первой камере это был бывший «вор в законе», профессиональный преступник по фамилии Потапов.

Разместился я над ним, ярусом выше. Часто моя кровать сотрясалась: там, внизу, мой сосед откровенно занимался самоудовлетворением.

У него было очень потемневшее, вытянутое лицо с явственной печатью порока. Глубоко запавшие черные глаза вечно горели мрачным огнем. Он был неутомим в бузотерстве и в отплясывании чечетки. Любил петь блатные песенки, знал их уйму. Рассказывать всякие истории мог целыми днями, попутно незаметно выспрашивая то, что нужно, или навязывая определенную концепцию. Я с такой-то женщиной делал так, так и вот эдак. А ты так пробовал? Почему?! И он уставлялся на меня с недоуменным видом. Потом рассказывал, каким извращениям предаются женщины в лагерях, как он их ненавидит, как хотел бы работать женским палачом, вешать их на дыбы, бить, пытать и попутно вступать с ними в простую и извращенную связь.[15]

В России, кстати, попадается такой тип насильника, который, насилуя, одновременно режет жертву ножом, чтобы синхронизировать свой оргазм с ее агонией. В мое отсутствие он, по описанию сокамерников, посреди камеры мастурбировал в сторону двери, заслышав за ней женские голоса. При мне почему-то стеснялся.

– Как ты думаешь, сколько мне лет, – спрашивал Потапов, напряженно заглядывая мне в глаза и натянуто улыбаясь.

Я понимал, что для него это очень важный вопрос, и потому отвечал – лет сорок (выглядел он на все пятьдесят, истасканный, истатуированный, изрезанный). Он облегченно расслаблялся, хлопал меня по плечу:

– Молодец, Дубчек, угадал – сорок один! Значит я сохранился еще! Уголовники любят давать клички. Меня, политического, они поспешили окрестить известным в то время именем Дубчека.

С легкой руки Потапова все уголовники в камере целыми днями состязались в том, кто громче испустит газы. Однажды, когда они думали, что я сплю, молодой костлявый, белобрысый хулиган обратился к Потапову, своему камерному учителю по части мастурбации:

– Что за человек Дубчек! За все время ни разу не…!

Оказалось, его крайне удивило мое неучастие в их многозвучном соревновании. Удивляло их и отсутствие мата в моей речи, и множество других мелочей, создающих незримую, но всеми признаваемую границу.

Однажды в камеру привели «малолетку» – наивного пухленького подростка. Это было ЧП: «малолеток» обязаны держать отдельно от взрослых. Но тут все было продумано. Потапов с ходу стал расспрашивать ребенка, уговаривать его написать «явку с повинной» (тогда все, мол, простят), действовал так убедительно и настойчиво, что «малолетка», как под гипнозом, описал на бумаге абсолютно все свои похождения. Потапов подбадривал его, говорил, что вот бы ему такого помощника, они бы вместе горы своротили, весь мир обворовали; выяснял адреса, обещал встретиться на свободе – скоро – и тогда…

– Ты бери на себя и те преступления, что не совершал, но которые у них не раскрыты; они отблагодарят, срок поменьше дадут, – бойко орал провокатор. Как только бумага попала на стол следователя, «ошибку» обнаружили и «малолетку» вернули к его сверстникам. Но и короткого времени было достаточно, чтобы заглянуть в мир детской преступности. Это обычные искатели приключений, дикие, невоспитанные. Они не очень-то знают цену деньгам, гоняются больше за острыми ощущениями. Отсюда, в первую очередь, – повальное хулиганство.[16]

Затем – пьянство, разврат и воровство. Наверное, больше всего ему нравилось замирание сердца, когда он забирался на чужой балкон и утаскивал какую-нибудь вещь из-под носа у ворочающихся во сне хозяев… Любой стук, любое неверное движение в темной незнакомой комнате может погубить… У него были десятки таких экспедиций. Крали и на вокзале, сбывали по дешевке, в общем – работали «из любви к искусству».

Как-то ночью забрались в столовку и вместо поисков денег стали баловаться, швыряться друг в друга тортами.

Я знал эту среду еще по школе. В России очень немногие подростки совершенно отстраняются от всего преступного, В подавляющем большинстве нет четкой границы между преступником и шалуном. Им ничего не стоит вымогать у прохожих деньги на выпивку и сигареты, жестоко избивать не давших. Старшие, молодежь, мало от них отличаются, и вместо того, чтобы одернуть, втягивают в свои преступные дела. Лишь часть преступлений известна милиции, остальные покрыты тьмой, так как закон государства никогда не был там законом сердца, и преступное поведение – норма. Кража у казны вообще считается «возвращением своего», но зато и строже карается. Уважения к человеческой личности нет и в помине. Откуда? В этих условиях попадание подростка или юноши в тюрьму – дело случая, и только. Пьют, в конце концов, почти все. А спьяну да за компанию чего не совершишь?

Вот что рассказывал мне тринадцатилетний одноклассник о своих приключениях (все они остались без последствий для участников). Некоторые старые проститутки любят совращать тринадцатилетних мальчиков, обычно – скопом. Переполненные советские квартиры возбуждают в детях ранний мучительный интерес к интимной жизни взрослых. Бесквартирная молодежь превращает общежития и парки в гнезда разврата. Мальчишки бегают по ночам подсматривать из-за кустов. Потом – коллективные побоища между разными районами города, искони враждующими. Не обходится без жертв. Танцплощадки с поножовщиной. Зверские истязания кошек и собак. Наконец, взрослый парень берет его «на дело». Девчонка-десятиклассница «не дает», да еще издевается. Они подстерегают ее. На шумном многолюдном пляже девушка заплывает на середину реки. Они догоняют ее. В ослепительных солнечных бликах никто толком не разглядит, что происходит. Гам стоит такой, что и собственного голоса не услышишь. К тому же простой советский снежный человек не станет никого спасать от преступников:[17] сделает вид, что не заметил, поспешит исчезнуть. Парень держит девушку за руки, если сопротивляется – топит ее в воде, а мальчишка, ныряя и захлебываясь, развязывает тесемки купальника и стаскивает его. Наконец, купальник на берегу, подруг с ней нет, девушка из реки умоляет парня вернуть купальник. Парень требует встречной уступки, она долго не соглашается, но холодная вода в конце концов берет свое. В ответ на твердое обещание парень возвращает купальник и уводит девушку в лесопосадку. Мальчишка, помощник, бежит следом и награждается разрешением потихоньку любоваться зрелищем.

– Но она же могла обмануть, не пойти с ним.

– Ты что, зарежет! Девки знаешь как боятся?!

Телевизоров в то время было мало. Весь двор собирался смотреть в одну комнату. Как-то получилось, что вместе с несколькими мальчишками смотрела одна девочка. Старший (пятнадцатилетний) подросток подговорил остальных, и все вместе набросились на девчонку и стали ее «лапать». Видимо, впечатление оказалось неизгладимым, и вскоре отроковица дала понять старшему, что для него на все согласна. Тот поведал остальным, чтобы полакомиться всем вместе. От восторга дети повалили забор. Такое обилие юных жеребчиков оказалось тягостным для девочки скорее физически, чем морально.

Потом они достали конский возбудитель и проверили его действие на этом же моем однокласснике. Видимо, доза оказалась лошадиной, потому что ничего не соображающий мальчик стал ловить на улице за ноги бабу с коромыслом. Та отбивалась ведрами, пока друзья-экспериментаторы не связали его и не надели на голову ведро. И на этот раз все обошлось. Не знаю, как сложилась его дальнейшая жизнь, но уже тогда у него были планы поступить в семинарию (огромная стипендия), а потом всю жизнь зарабатывать на «разоблачениях поповщины».

6. ПОГРУЖЕНИЕ В ТРЮМ

Вслед за Сконниковым мною занялся майор Проданов из Саратовского КГБ. Это был жирный обрюзгший детина в летах с белесыми глазками и грушевидной физиономией. Главная задача чекистов – нащупать у человека больное место, чтобы, наступая на самую чувствительную мозоль, выдавливать все, что необходимо.[18]

У меня арестовали брата, который был совсем мальчишкой и почти ни в чем не был замешан. Добиться его освобождения казалось реальным. Проданов твердо обещал мне это в течение месяца, если я буду давать показания. Конечно, это было дежурной чекистской ложью. Позже я убедился, что чекисты не могут не лгать даже тогда, когда ложь ничего им не может дать, даже если заведомо ясно, что человек знает правду. Не громоздить горы лжи они просто не могут. Проданов, как оказалось, вскоре должен был вернуться в свой Саратов, а там хоть трава не расти. Главное – урвать сегодня. Я издалека незаметно подсматривал в его бумаги и протоколы, разложенные на столе, стараясь с видом полной искренности повторять лишь то, что уже было им хорошо известно. Вряд ли моя уловка не была разгадана. Проданов зато компенсировал себя тем, что в формулировках изо всех сил выпячивал свою решающую роль в извлечении из меня показаний, фабрикуя козыри для карьеры. После его отъезда и недоумения коллег по поводу продановских обещаний, их дела со мной застопорились. К тому же, они начали из других источников раскапывать связи с известными людьми, а я в этих вопросах либо молчал, либо говорил, что это к делу не относится.

Сидел я тогда уже в башне, в маленькой сводчатой камере с круглым окошком, к дверям которой надо взбираться по железной лестнице. Камера была крохотной, но радиорупор, защищенный железом и вделанный в стену, был очень большим и невыносимо пронзительным. Раскалывалась голова. Гулкое эхо от сводов превращало камеру в сплошной резонатор. Даже уголовники не выдерживали и вместе со мной железными крючьями от кровати пытались сломать это пыточное орудие. Мы возликовали, когда кому-то это удалось.

В дверях камеры всегда есть наглухо запираемая форточка – кормушка. Ее открывают, когда дают еду, когда приказывают кому-нибудь собираться с вещами или без вещей. И теперь только открываемая кормушка, да посещение камеры утром и вечером дежурным старшиной нарушали наш блаженный покой, сладостную тишину.

Но недолго я наслаждался. Мой новый следователь, старший лейтенант Четин (к концу следствия он стал уже капитаном), черноволосый, белокожий коми-пермяк из Кировского КГБ, начал проявлять нервозность. У него были смешные уши, с вросшими мочками и маленькой, но очень толстой верхней частью. Он очень смешно хохотал, сморщивая носик, как рыльце, и становясь удивительно похожим на поросенка.[19]

Был он невысокий, полненький и по характеру лучше других. Но тут у него ничего не получалось в самом кульминационном пункте следствия, когда была надежда заарканить таких зубров оппозиции, что голова шла кругом. На него, несомненно, давили сверху, и Четин сказал многозначительным тоном, что мне будет предоставлена возможность подумать…

В тот же день за «поломку радио» опер отправил меня в карцер, хотя никаких официальных данных о моей «вине» не было. Так я покинул камеру, в которой был вместе с тремя уголовниками. Один – убийца. Кто-то подкрадывался ночью к его сараю, и Иван застрелил его из ружья. Как выяснилось, в сарае не было ничего, кроме цемента, который и утащить-то нелегко. Иван даже в тюрьме оставался очень толстым, с большим животом. Был он мордастый, круглоголовый, заросший темной щетиной. Спал, как сурок, громко храпел. Просыпаясь, жрал сало и рассуждал о том, сколько он получит и как бы оттуда поскорее выйти на поселение. Грубый, толстокожий, но спокойный. Мне не верится, что мысль об убийстве хоть раз взяла его за сердце. Ивана волновало только наказание.

Второй был какой-то местной шишечкой, выдавал шоферские права парням – за взятку или выпивку, девкам – за постель. Был он воплощенной серостью: серая кожа, серые глаза, серые волосы, большая, расширяющаяся от плеч к животу серая фигура, серая душа. Любил сплевывать под кровать. Стучал. Рассказывал, как он с другом, развратничая, подцепил паразитов, обитающих в интимных местах.

Третий – ассимилированный татарин, с которым было приятнее, чем с другими. Он попал случайно, по пьянке, отделался бы пятнадцатью сутками, но кто-то из ментов вывел его из себя, и он в кабинете угрожающе взял в руки табуретку. Это было уже совсем серьезное преступление и его арестовали по-настоящему.

Вот, с кем я расстался, чтобы никогда уже их не встретить.

7. ДЫХАНИЕ РАЯ

Перед карцером раздевают догола, отбирают одежду и обувь, оставляют только трусы и майку. В качестве верхней одежды выдают легкую хлопчатобумажную робу, не первой свежести, обычно без пуговиц, с дырами. Шапку тоже отбирают. На ноги дают специальные карцерные [20] шлепанцы. Уходя, оставляешь их для преемника. При этом никто не интересуется, есть ли у тебя грибок.

Вот и карцер – маленький бетонный гроб. Стены заляпаны беспорядочными цементными брызгами («шубой»), впечатление ужасное; в неровностях скапливается многолетняя сыроватая пыль. Помещение подвальное, окошко маленькое, очень высоко, загорожено многочисленными густыми решетками; стекла матовые. Полумрак. Двери обиты железом, рассверленным заусенцами внутрь камеры (чтобы не мог стучать – руки изранятся в кровь).

Над дверью – зарешеченная сквозная ниша, в ней – слабая лампочка накаливания, бросающая оранжевый, переплетенный тенью решетки отсвет на потолок. В стену вделан крохотный «стульчик», на нем едва уместится одна детская ягодица. Это, чтобы не засиживались. Столик чуть больше, холодный, каменный, чтобы не использовали не по назначению. Пол из ледяного бетона. Ни лечь, ни сесть. Грязь, никакого умывальника. Парашу обнаруживаешь по запаху, прежде чем умудришься разглядеть ее в сгущающихся книзу вечных сумерках. Затхлый, спертый воздух, сырость, холод. Главное – холод. От него негде и нечем укрыться. Затем – отсутствие какого бы то ни было дела. Абсолютный информационный вакуум. Ни книг, ни собеседников. Горячую жидкую похлебку дают через день. В «летные» дни остается только 450 граммов сырого, тяжелого черного хлеба и вода. На ночь дают «вертолет» – деревянный, грубо сколоченный топчан, который кладется прямо на холодный пол (внизу вообще холоднее, ноги особенно мерзнут). В десять вечера топчан выдают, в шесть утра забирают. Калорийность ужасной пищи ниже уровня основного обмена, то есть той энергии, которая тратится организмом в условиях самого комфортабельного, абсолютного покоя.

Человек умудряется ко всему приспособиться, привыкнуть, но первый раз этот пыточный комплекс невыносим. До тюрьмы я привык к очень напряженному и насыщенному жизненному ритму. И вдруг – полнейшая пустота, бесконечная, мучительная.

И особенно грызла мысль о том, что это ведь только начало, что теперь, скорее всего, этот кошмар будет подминать меня постоянно, до самой смерти. Зачем же оттягивать ее?

На холодной батарее я обнаружил ощупью непонятно откуда взявшийся кусок старого сала, шокировавшего меня нестерпимой даже здесь вонью. Случайность?[21] Под батареей в крохотном стенном углублении, полном праха, завалялась ручка алюминиевой ложки. Металл, – может пригодиться… Пожалуй, меня спасло необычайное событие, самое яркое и таинственное в моей жизни. Случилось это, когда я, обессиленный многочасовым зябким курсированием из угла в угол каменного гроба, прикорнул у стола в перекрученной, неудобной позе. Не знаю, спал я или нет. Не знаю, сколько прошло времени (часы отбирают еще у входа в тюрьму).

Когда поднял голову, матовое окошечко было окрашено ультрамариновым цветом вечера. Еще явственнее оттенился зарешеченный отсвет лампочки на потолке. Клеточки тени были трапециевидные: узкие внизу и все более широкие вверху. Все оставалось на месте, и в то же время преобразилось непередаваемо. Карцер стал как бы сквозным; весь мир и меня самого пронизывало сияние неземного блаженства. Пыточный гроб всеми фибрами своими трепетал от такого нечеловеческого счастья, что я, переполненный ликованием, бросился на пол с горячей молитвой, мешая русские и еврейские слова.

Это была молитва благодарности. Я ощущал все необычайно явственно. И невыразимо четко осознавал, что никогда в своей земной жизни не испытывал и наверняка не испытаю ничего даже отдаленно похожего на это чистое, святое, невозможное блаженство. Это было дыхание вечности, в котором бесследно растворялось все злое, наносное, второстепенное. Это был не тот внутренний огонь, который подобен жестокому пламени в черной пещере, а тихий, неугасимый светильник. Это состояние уходило медленно, постепенно, слабея и замирая день за днем. Оставляло неизбывную память. Остывало неспешно, как море. Никогда не забуду, с какой улыбкой величайшей радости засыпал я на голых досках. Ни холода, ни боли, ни зла, ни смерти для меня не существовало. Мне не только ничего больше не было нужно, но наоборот, я не знал, на кого и как излить переполняющее меня блаженство.

Лишь через несколько дней, когда теплился только его слабый остаток, я вспомнил о голоде. И какой вкусной казалась мне тогда жидкая похлебка со «шрапнелью»! До сих пор помню, как загорались во время еды мои глаза (я это чувствовал физически), и как переливалась каждая клеточка тела. Привычного человека не удивишь, не испугаешь, не восхитишь, но впервые – все впечатляет необычайно.

В предпоследний день меня вывели из карцера и, в чем был, повели в кабинет допроса, где сидели Сконников и Четин с протоколами. Видимо, они ожидали увидеть раздавленную и на все согласную жертву.[22]

Вместо этого они увидели веселого, бледного, наголо остриженного зека, который в своей нелепой робе как-то чересчур раскованно заявил им, что говорить ему теперь с ними не о чем, что карцер – средство давления, и что ничего подписывать не собирается. Они, конечно, стали оправдываться. Как положено, врали, что о карцере впервые слышат, что от них это, конечно же, никак не зависит. Я нагло усмехнулся и молчал, пока меня не увели.

8. ДЕНЬ В КАМЕРЕ

В моей новой камере было весело. «Командовал парадом» русый неисчерпаемый и неутомимый хулиган. Пожалуй, с психикой у него было не все в порядке. Он же был камерной «наседкой» (стукачом). Его лукавые, узкие серые глазки постоянно искрились на скуластом чуть загорелом лице. Остальная публика была пассивной.

Звонок подъема. В камере зажигается «дневная» лампочка. Кое-кто просыпается, начинает шевелиться. Хулиган, спящий подо мной, мигом натягивает на белье свой замызганный синий бушлат, с энергичной улыбкой идиота сует грязные ноги в мои туфли (свои сапоги он разбросал в разные стороны) и, сминая задники, бежит к трубе отопления, идущей от батареи вниз. В руках у него алюминиевая кружка с оторванной ручкой. Он стучит по трубе условным стуком, прислоняет кружку донышком к металлу и кричит: «Девки, девки, доброе утро-о-о!» В ответ снизу доносится постукивание. Хулиган переворачивает кружку ободком к трубе, прикладывает ухо к ее донышку. Мы слышим характерный металлический тембр, как будто говорят по плохому телефону. Но прислоненное ухо отчетливо слышит ответное приветствие. Затем начинаются расспросы, как спалось; сальности насчет виденных снов, объяснения в любви и прочая дребедень. Неожиданно беззвучно открывается кормушка. Мент многозначительно смотрит, как хулиган распластался на своем бушлате и, ничего вокруг не замечая, с головой ушел в разговор со своей «любимой» Галкой и том, что бы они делали, окажись вдруг вместе в одной камере. Наконец, насладившись, как кот, видом пойманной мыши, мент выразительно произносит назидательным басом:

– И долго ты будешь х-ей заниматься?

(Межкамерные переговоры запрещены.)

Хулиган вздрагивает от неожиданности, мигом поворачивается, стучит два раза по трубе «расход» и бежит к кормушке.[23]

– Ну, начальничек, старшой, больше не буду, честное слово, последний раз, любовь у меня там, не пиши рапорт, а? – строчит он, как из пулемета.

– Любовь, – довольно усмехается мент. – Может, той любови восемьдесят лет, ты откеля знаешь?

– А и правда, сука, ковырялка, врет, наверно, что ей двадцать семь? Ну, начальничек, я ей покажу! Пусти в туалет, наберу в таз воды пол помыть!

– И то верно, ты сегодня дневальный, – осклабился мент.

Хулиган делает вид, что старательно моет пол, а на самом деле заливает в щели, чтобы у «девок» (в женской камере этажом ниже) начало течь с потолка. Вскоре снизу доносится сначала стук по трубе, потом пронзительный мат через окно. В это время открывается кормушка и приносят еду.

Толстая Машка (тоже зечка) в белом халате разливает в алюминиевые миски по черпаку сизой похлебки. Забирая миску через кормушку, зеки стараются ущипнуть ее. С одним из них она давно уже «крутит любовь». При всяком удобном случае они устно или записочками договариваются о своей грядущей совместной жизни. Когда мент не смотрит, зек умудряется засунуть руку к ней за пазуху. Кроме этого маленького удовольствия, он получает более густую жижу в свою миску.

Шлепая по лужам, разлитым на полу, усаживаемся за стол на грубо сколоченных скамейках.

Завтрак окончен, миски забирают. Внезапно прибегает раньше времени взволнованный корпусной с требованием прекратить заливание нижней камеры.

– Кого мы заливаем? – дерзко удивляется хулиган.

– Ух ты, глаза обмороженные. Я бы тебе сделал…

И корпусный, ворча, уходит. Уголовнички усаживаются играть в домино. Они садят ядовитую русскую махорку. Я забираюсь на свой второй ярус с книжкой Толстого или Достоевского и под неумолчный гул радио, бесовский шум и крики снизу – отключаюсь, погружаюсь в мир литературы.

Посмотреть вниз – едкий дым коромыслом, оглушительный стук костяшек, бессмысленные крики.

– Братва, девок на прогулку забирают! – отрывается кто-то от домино, расслышав стук ключом в дверь нижней камеры.[24] Я не раз удивлялся способности уголовников по малейшим намекам восстанавливать картину происходящего в тюрьме.

Хулиган смешивает домино, достает из-под параши палочку, на которую привязано зеркальце и, с помощью этого перископа, акробатически забравшись на окно, пытается увидеть сквозь жалюзи дорогу в прогулочный дворик. «Девок» проводят под нашим окном, следуют сладострастные стоны и смачные комментарии.

– Все, мирюсь, – кричит хулиган – помогайте «ксиву» (письмо) сочинить!

Гогоча, помогают ему составлять громко обсуждаемое послание, где доминирует все та же банальная тема: вот бы если бы удалось пробить дырку в полу, тогда бы…

– «Коня» надо сделать! – снова кричит неуемный хулиган. («Конь» – это веревочка, на которой спускают записочки или мзду в нижние камеры.) Уголовнички рвут подматрасник (серый х/б. мешок, в котором спят зеки), отдирая от него тонкие полосы. По радио в это время вопят идиотские, примитивные, дикие частушки. Меня всего передергивает, а уголовнички радостно приплясывают, притоптывают.

Женщин возвращают с прогулки, хулиган снова бросается к трубе, уговаривает, обещает махорку, мирится и просит принять «коня».

Это целое искусство. Надо пропустить веревочку с грузом на конце сквозь щель жалюзи и спустить ее так, чтобы могли перехватить из нижнего окна. Некоторые виртуозы умудряются переправлять «коня» даже вбок, наискосок. В нижнем окне веревочку перехватывают каким-нибудь крючком, втаскивают в камеру, отвязывают «почту» и дергают, чтобы тянули обратно. Кто-то стоит у двери, загораживая «глазок». Вдруг с грохотом распахивается кормушка. Акробат кубарем скатывается с окна. Оказывается, это Машка принесла обед, а мент ничего не заметил. Иногда менты перехватывают «коня» снизу, с земли, обрывают и несут добычу в оперчасть.

После обеда раздается оглушительный стук большим ключом в дверь: зовут на прогулку.

Стараюсь побольше смотреть на небо сквозь решетку прогулочной коробки: глаза отдыхают и вообще приятно. С непривычки так явственно чувствуешь объемность небосвода, неизмеримую глубину, отмеченную вехами перистых облаков.

Хулиган начинает приставать ко мне, угрожать, заявляя, что вот я такой-сякой, а он на границе, как зверь, служил, меня защищал.[25]

– От кого? – недоумеваю я.

Он продолжает угрожающе ворчать, но в драку лезть не решается или не имеет полномочий.

После прогулки все заваливаются спать. Солнце еще не померкло в глазах, и камера кажется особенно мрачной и темной.

Вечером хулигана начинает тянуть к «похмелью», но водки нет. Чем ее заменить? Как «поймать кайф»? Наконец, он решается на рискованный эксперимент: отмачивает в кружке с водой махорку и выпивает настой.

Вскоре, позеленев и схватившись за живот, он скрючивается над парашей, блюет. Немного очухавшись, добирается до постели, крутит головой, приговаривая:

«Ну и кайф поймал! Три камеры сразу увидел. Ну и кайф!»

Звенит отбой. За окнами раздаются крики: «Мальчики, спокойной ночи-и-и!»

«Галка, спокойной ночи!»

Смех, сальности, мат.

Из какой-то камеры доносится лай (проигравший в домино должен гавкнуть в окно соответствующее количество раз).

Кто-то в ответ кричит:

«Собака, собака, на тебе х..!»

Звонкий мальчишеский голос просит: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!»

– А за что сидишь? – спрашивает густой бас.

– За изнасилование! – пищит малолетка.

– «Акушер»!

– Спасибо, тюрьма!

9. СМЕНА СОСТАВА

Попадаются среди уголовников личности даже симпатичные. Один высокий, крепкий брюнет с почти облысевшей головой, был человеком веселым и компанейским. Сидел не впервой: то стащит что-нибудь, то под пьяную лавочку еще чего-нибудь сотворит. Про хулигана он вскоре сказал: «Наседка. Их, волков, сразу видно». Я любил слушать его рассказы. Разговаривал он без лишнего мата, сочным выразительным языком. Интересная тема – встречи с домовым. Первый раз домовой [26] посетил лысого, когда тот был еще мальчишкой. Лежит на печи, и вдруг невидимая волосатая лапа скользнула по его телу. Он закричал, но мать успокоила: это мол, домовой, существо свое, бояться не надо, он тебя «узнает». Другой раз спрашивай, к добру или к худу. И вот во время первого срока в лагере парня утром, при пробуждении, что-то давило, не давало вздохнуть. «К добру или к худу?» – догадался прошептать зек. «К добру!» – ответил домовой и отпустил его. Действительно, вскоре досрочно освободили.

Сидели и просто случайные люди. Шофер на кого-то наехал. Он не уголовник, но любит отпустить крепкое словцо по адресу евреев. Я сообщаю ему о своем происхождении, и он успокаивается. Вообще среди обыкновенных уголовничков я не встречал такого оголтелого антисемитизма, как у некоторых «политических» с их абсолютно оторванными от реальной жизни теориями космических масштабов.

Был мордвин лет тридцати с правильным смугловатым лицом и стальным зубом. У него был элемент национальных настроений. Те мордвины, которые не работают надзирателями, голодают в своих нищих колхозах. Он тоже наголодался, вместе с другими вынужден был выезжать в соседние русские области подрабатывать землекопом. Был он едва грамотный, библиотечные книги рвал бездумно на любые нужды. В колхозе был конюхом, однажды вылетел из конюшни полумертвый от страха, увидев там призрак своего покойного отца. На вопрос библиотекарши, какие книги ему принести, отвечал простодушно: «Про б-ство». Увидев ее смущение и возмущение, оправдывался, что не знает, как иначе сказать. Дружил с хулиганом, приглашал его в Мордовию: там, мол, мордвинки простые, доступные, да еще с «поперечными»… Так он шутил. Хулиган в ответ начинал распространяться насчет подробностей своей интимной жизни с женой, тема вызывала живой интерес, и в камере царило веселье. Но однажды хулиган, слишком уж положившись на покровительство опера, разошелся свыше меры и его, вроде бы, решили отправить в карцер. Надзиратели возненавидели его за бесконечные выходки. Кроме того, он был глуп, как пень, и опер вряд ли оставался доволен его работой. Обычно «наседки» дополняют добытые скудные сведения обильной фантазией (с политическими это особенно легко, так как следствие идет над неуловимой мыслью), но хулиган наверняка выдумывал такое, что даже у чекистов уши вяли.

И камеру расформировали.[27]

Накануне события один из зеков рассказывал вещий сон: снилось ему, что открыл кормушку мент с какой-то бумагой, выкрикнул его фамилию, и тут он проснулся, не зная, что должно было последовать дальше.

Если даже сны такие серые, то каковы же видящие их люди? Трудно описать степень идиотизма их споров, скажем, на политические темы, которые заканчивались следующим компромиссом:

«Ну, спросим у корпусного!» И действительно, на ближайшей проверке задавали очередной глубокомысленный вопрос полуграмотному старшине, а тот отвечал с грубоватым апломбом высшего авторитета, резал правду-матку.

Но так или иначе, сон сбылся. После завтрака людей одного за другим начали «выдергивать» «с вещами» (значит, насовсем).

Предпоследним вызвали меня. Я бросил свои вещи и книги в видавший виды выцветший от хлорки серый подматрасник, примерил его на спину, поставил на пустую кровать, сел в ожидании.

Наконец железный скрежет, дверь распахивается, мент зовет меня кивком головы. Взваливаю свой мешок за плечи, прощаюсь с еще остающимся зеком и выхожу в коридор. Два ряда багрово-оранжевых дверей с «глазками». Куда ведут? Опять лестница. Значит, снова камера в одной из угловых башен. Серая хлопчатобумажная материя подматрасника возле моего лица пахнет хлоркой. Менты говорят, что если стирать без хлорки, заводятся насекомые.

Вслед за ментом поднимаюсь по лестнице со своим мешком, задыхаясь в спертом воздухе.

В круглой, немного конической башенной камере сидит мрачный скуластый уголовник с маленькими зоркими черными глазками под едва заметными выцветшими бровями. Он криво усмехается. Физиономия большая, круглая, волевая, собранная. Напряженный прищур глазок, глубоко посаженных под выпуклым лбом. Камера от пола до уровня головы окрашена тем же зловещим цветом, что и двери. Окошко тоже круглое, низкое. Знакомимся. Его фамилия Малышев, он преступник-универсал, ничем не брезгует.

Открывается дверь и с матрасом в руках входит молодой зек, с которым я уже раньше сидел. Он приятнее других, и я чувствую прилив неожиданной радости. В этом закупоренном мирке каменных консервных банок постепенно складывается своя особая, ни на что не похожая жизнь, свои эмоции, необъяснимые извне. Заносов – такова его [28] фамилия – тоже счастлив. Оказаться рядом с человеком, от которого нечего ждать каких-нибудь пакостей – это там уже целое событие. Можно расслабиться, прийти в себя, психологически отдохнуть от вечной боевой готовности номер один. Заносову лет двадцать. Одно веко, как парализованное, нависает над глазом. У него простая бесхитростная физиономия: курносый нос, тонкая белая кожа, русые волосы. Он выше среднего роста и совсем не похож на сверхплотного квадратного Малышева.

Вот треугольник, одним из углов которого мне суждено теперь быть.

10. ШАНТАЖ

На другой день утром Заносов получает продуктовую передачу. Под следствием их разрешается получать раз в месяц. Ларек, если есть деньги – десять рублей в месяц. Многие зеки всеми забыты, и обычно передачи съедают вместе. Это – праздник, в течение которого зек оказывается не в состоянии прикасаться к гнусной тюремной пище. Отдыхает от нее. Жаль, что праздник короткий.

В передаче есть жареная рыба, и ее простой, такой домашний вкус на минуту выводит сознание из мира решеток и параш. В качестве приправы есть лук и чеснок.

После обеда меня вызывают на допрос. На этот раз ведут не к тюремным кабинетикам, как обычно, а к выходу. Сердце бьется сильнее. Одни за другими раскрываются со скрежетом решетчатые ворота, глухие железные двери, опять решетчатые… После обычного ожидания в боксике, меня принимают знакомые чекистские рожи в штатском, усаживают между собой на заднем сиденьи черной «Волги», и она мягко трогается…

Мой первый «выезд в свет». Смотрю, как открывается тюремный вход.

«Волга» мчится посреди улицы. Жадно ловлю глазами простор, движение, краски осени, человеческие лица. Может, увижу кого из знакомых? Люди ходят по улицам, как ни в чем не бывало…

Машина въезжает во двор КГБ, ворота закрываются. Через черный ход меня вводят в здание. Ожидание в вестибюле, какие-то формальности. Я стою, держа «руки назад», в свитере, на котором нарисовал звезды Давида. Пока они блюдут свою бдительность, прислушиваюсь [29] к говору из-за двери. Чувствуется, что там много народу. Вдруг дверь открывается, из нее выходит студент, которого я немного знал по институту. Бледная втянутая физиономия отслужившего солдата, пара стальных зубов, русый чуб наискось падает на низкий лоб. Он видит меня, делает вид, что его это ни в малейшей мере не интересует, отворачивается и возвращается в комнату, из которой доносится смутный гул многих голосов… Вот ты, оказывается, что за птица! И сколько же вас еще таких!

Наконец ведут наверх по каменной лестнице, укрытой ковром.

Опять просторный кабинет Маркелова. Он сидит под портретом Ленина. На его столе – бюстик Дзержинского. Сконников, Четин и прочая братия рассаживается в почтительном отдалении.

Мне указывают сесть у боковой стены кабинета.

Маркелов в ударе, он вещает мощно и бесперебойно. Темы калейдоскопически сменяют друг друга, мысли скачут, как резвые блохи. Распалившись, он начинает забываться и то и дело выпаливает сокровенное.

У меня, как назло, разболелся живот, а ораторскому извержению конца-края не видно. Сижу, страдаю.

– Предатель Павел (чешский министр в 1968 году) хотел опубликовать архивы чехословацкого КГБ – гремит Маркелов, – но наши ребята встали стеной, не дали врагу пройти! Грудью заслонили дорогу! – размахивает он кулаком.

«Нацисты проклятые!» – думаю я, наблюдая за их рожами.

– Вы думаете, нам делать нечего, ни за что большие деньги получаем? Неправда! Это теперь нас немного разгрузили, а вот кто работал с нами до пятьдесят второго года, те знают, как мы работали! Ночи напролет просиживали! И не за такую уж большую плату! Правда, товарищ Сконников?

– Правда, правда – истово кивает тощий Сконников, и глаза его загораются хищным блеском.

Четин, не работавший до пятьдесят второго года, скромно потупился.

– Вы думаете, нас так просто взять! – гипнотизирует он не то слушателей, не то самого себя. – А известно ли вам, что стоит мне нажать кнопку на этом столе, как тут стеной встанут автоматчики, надежные ребята! Как те, которые преградили дорогу Павелу! Они защитят родное КГБ от кого угодно, и вас, да, да, вас тоже защитят, потому что вы здесь находитесь! Я долго говорю с вами, но вы молчите! Вы молчите, а дело пора закрывать! Как мы его закроем – зависит от нас. Все в наших [30] руках! Понимаете? Мы можем закрыть дело по 70 статье – много не дадим – там максимум семь лет, но столько никто не получит. А можем перевести на 64 статью – измена Родине – а это от десяти лет до расстрела! До расс-тре-ла – понимаете? И все ваши свидетели пойдут тогда в обвиняемые! А срок – от десяти! Все в наших руках!

Почему вы молчите?

И Маркелов кратко, сжато, по-деловому изложил состояние следствия. Откровенно, без утайки, как еще ни один из следователей. Он ясно давал понять, что не требует никаких новых показаний – только подтверждения того, что им уже хорошо известно от других. Без этого нельзя полноценно закрыть дело, а тогда, как я понял, прощай наградные, новые чины и прочие продвижения.

– Но вы молчите. Почему вы молчите?!

Дело было серьезное. Я не мог больше высидеть там. Сказал только:

– Хорошо, я подумаю.

Возвращался в темноте. Еле-еле добрался до родной камеры, измочаленный вдрызг.

11. РЕБЯТА

Ребята вели себя каждый в соответствии со своим характером. Те двое, что не подверглись аресту – о них разговор особый. Брат держался очень резко, говорил чекистам в глаза все, что о них думал. В первые же дни нарисовал на своей одежде щит Давида.

Олег, в соответствии с потребностями своего аналитического ума, вел со следователями теоретические дискуссии, чем немало их озадачил. По-моему, они всерьез задумывались о его вменяемости.

Сложнее обстояло с Шимоном. Этот человек был воплощенной эмоцией, причем весьма бурной и деятельной. Оказавшись в четырех стенах, где месяцы протекали, как нечто несущественное, он не мог найти другого применения своей природной активности, кроме следственной отдушины. Эмоции легко обмануть, заставить работать на миражи. Эмоции сами себя ослепляют сказочными надеждами. Поэтому из Шимона большевикам удалось выжать больше, чем из других арестованных; хотя он впоследствии, в лагере, проявил не меньше мужества, чем другие.

Как-то я догадался нарисовать на дверях прогулочного дворика, исписанных и изрезанных сплошь, звезду Давида, в центре которой написал номер своей камеры.[31]

Через несколько дней углы звезды наполнились номерами камер моих товарищей.

Я уже начинал ориентироваться в расположении камер, и мне становилось ясно, что нас разбрасывают по разным углам разных этажей, чтобы связь была исключена.

Но однажды она все-таки состоялась.

Может быть, она была инспирирована чекистами с целью выуживания информации из нашего разговора – не знаю.

Информацию они вряд ли приобрели, так как язык общения оказался для них несколько неожиданным…

Я гулял с сокамерниками в прогулочном дворике, когда вдруг услышал свое еврейское имя, откуда-то громко произнесенное:

– Арье, Арье!

Мистика, да и только. Человек-невидимка.

– Арье, Арье, злодеи все знают про Вильно и Ковно! Ты слышишь меня? – кричал откуда-то голос брата на идиш.

– Знаю, знаю, – прокричал в ответ я, не зная, в какую сторону поворачиваться.

На помосте над прогулочным двориком вырастает злобный, чернявый, длинноносый мент. Немигающими совиными глазами уставляется он то на меня, то на ближайшую тюремную башню со слепыми загороженными железом окнами. Про него рассказывают, будто он приводит в исполнение смертные приговоры. Возможно, источником этих впечатлений была только его каменная злобность.

Брат продолжает кричать, я после некоторых колебаний отвечаю ему, не обращая внимания на мента.

От такой наглости он взрывается.

– Сколько учат их говорить по-человечески, а они все равно на своем собачьем языке! – аппелирует он к уголовникам.

Те не реагируют.

Мент явно не еврей, но по формальным внешним данным похож на еврея. Таким в детстве (только ли в детстве?) нередко перепадает от окружающих за их внешность, и в них вырабатывается особая, жгучая ненависть к невольным виновникам своих несчастий. Может быть, в этом психологическая разгадка формирования не только многих рядовых, но и некоторых виднейших антисемитов в истории. Кроме того, постоянные проявления ненависти к евреям со стороны такого антисемита отвлекают внимание окружающих от его собственной «подозрительной» внешности. Защитная реакция.[32]

Как я понял, брат из верхней камеры башни увидел меня в прогулочном дворике с помощью «перископа». Скорее всего ему помогли расторопные в таких делах уголовные соседи – то ли от нечего делать, то ли по заданию…

Последствий не было никаких.

Вскоре я сказал следователю, что возобновлю общение с ним, как только мне дадут очную ставку с Шимоном и с одной девушкой, привлеченной в качестве свидетеля.

Через пару дней меня ввели в один из тюремных кабинетиков. Сконников и Четин с какими-то нервозными ужимками сказали, что я должен подождать. Затем, нехотя сообщили, что сейчас приведут Шимона, что говорить надо только на русском языке и ни в коем случае ничего такого, иначе очная ставка немедленно будет прервана.

Привели Шимона и усадили в противоположном конце кабинетика. Стриженый, похудевший, побледневший. Чекисты разместились между нами.

Шимон парень догадливый, быстро понял, что я от него хочу, признал, что кое-что перепутал, и теперь чекистам в отношении некоторых видных личностей не за что было ухватиться.

Правда, оставалась та девушка, но нас было двое, а она – одна. Кроме того, я был уверен, что на очной ставке и она переведет свои показания в достаточно безобидное русло.

Чекисты, однако, сказали, что теперь все уже ясно, больше вопрос о затронутых людях подниматься не будет, суд этой стороны дела не коснется, и вообще, тема исчерпана. С девушкой они поговорят сами, напомнят ей, что дело было не так, а эдак, и все будет хорошо. (Впоследствии оказалось, что и тут соврали.)

12. ОТДЫХ

Если исключить отдельные критические моменты следствия, то в целом надо признать, что никогда я не испытывал такого полного, абсолютного спокойствия и отдохновения, как в тюрьме. Уже не чувствуешь себя в подвешенном состоянии; знаешь, что прочно приземлился. И, главное, никаких забот, ничего от тебя не зависит, все кончено. Наверное, подобное успокоение находит душа на том свете.[33]

Тюрьма напоминает потусторонний мир. Живые так же боятся думать о ней, замечать ее, как думать о смерти.

Но все равно она напоминает о себе, и они с тревожным, опасливым чувством косятся на стриженых «призраков», которые иногда на вокзалах, непонятно как и откуда возникают перед глазами. И живые догадываются, что есть рядом с ними изолированный, невидимый мир мертвых, царство теней, живущее по своим особым законам и редко соприкасающееся с миром живых. Но мало кому из живущих придет в голову, что невинно убиенные могут обретать там, за пределами, – недоступное и неведомое им блаженное успокоение…

Не то у уголовников. Один из них искренне возмущался: «Не понимаю, как это так – я тут сижу, а они (прохожие) ходят по улицам!» Другие радуются, когда приводят новенького: – Поймали-и-и!

Малышев был из таких. Опытный зек, сидит не впервой, лагеря знает наперечет, не болтает лишнего о причинах посадки. Но вообще говорить любит, больше все о себе, о былых приключениях. Наилучшие воспоминания остались у него о Ташкенте, где живут наивные «турки», которых так легко надувать и обворовывать.

Цветистый восточный базар. Есть все, чего душа пожелает. Торговцы наперебой зазывают попробовать их вина, фрукты, яства. И Малышев «пробует»… У одного, у другого, у третьего… Пока дошел до конца базара – сыт, и пьян, и покупать ничего не надо! Ну и «турки»! Кроме того, «турки» есть очень богатые, можно поживиться. Едешь в грузовике, ловишь «турка» за пояс, пояс раскручивается, а в нем – кошелек. Привет! Или молится «турок» своему Алле, так в это время его хоть на кусочки режь – не обернется. Самое время обобрать и бежать подальше, пока он молитву не кончил и не поднял гвалт. Хорошо в Ташкенте! Дома богатые, есть у кого воровать, не то что тут – голь перекатная, за копейку горло перервут. Там можно жить. В производстве ничего не смыслят. Поможешь ему машину починить – калым, большой человек, «джура» (друг). «Планом» (анашой) угостят. Хорошая штука! На Руси почему так много сидят? Потому что пьют, а с водки тянет на подвиги. После «плана» – нет, уединиться, покайфовать. Хорошо!

Малышев был стихийным носителем колонизаторских идеалов. Хотя, таким ли уж стихийным? Любил читать романы об историческом прошлом своей страны. Задумывался, мечтал: – Вот бы мне с моим понятием жить в те времена! Какие люди были забитые, темные, в Бога [34] верили! Может своего врага укокошить, а вместо этого говорит: «Я не убивец!» Хуже бабы! Я бы там такие дела делал! О-е-ей!

По радио передают «Пионерскую зорьку». Малышев прислушивается, комментирует:

– Голосок-то какой! Вот бы ее того…

– Так она же маленькая, лет десять!

– В самый раз! – улыбается он огромной лягушачьей пастью.

Заводя разговор об истории, непробиваемо твердит о вечном благородстве России, которая никогда никого не завоевывала, а на нее все нападали. Я привожу ему в пример Польшу, Прибалтику. Малышев вспыхивает. Сами, мол, на нас не то нападали «по-крысиному», не то спасти просили от капиталистов и помещиков, а теперь еще воют? Что, венгры? Перебить их всех надо, а заселить русскими! Завоевал – мое!

13. КОНФОРМИСТ

Часто уголовники разговаривали о судах, законах, прокурорах и прочих актуальных вещах.

Законы, мол, ужасно строгие, не продохнуть. Малышев сетовал:

– Как закатит прокурор речугу: «Свободы не иметь, на лодке не кататься!» Потом судья зачитает: «Именем российской педерастической республики…»

Но и эта тема надоедает. Уголовники начинают спорить об устройстве вилки в каком-то мотоцикле. Я, увлеченный книгой, не замечаю, как страсти час за часом накаляются.

Отрываюсь из-за громких криков и поражаюсь: им еще не надоела эта вилка!

Но дело принимает дурной оборот. Со стороны Малышева слышатся злобные, сдавленные угрозы. Более слабый Заносов поднимается и со слезой в голосе произносит:

– На, на, бей!

Я успеваю броситься между ними, и очень вовремя, потому что осатаневший Малышев с налившимися, как у быка, глазками, уже схватил заточенную у черенка ложку, которой обычно режут хлеб… С трудом разнимаю их, успокаиваю. Из-за чего, собственно, не поладили? Что, их жизнь от этой вилки зависит?

– Да, но он, сука, падло… [35]

– Сам не знает, а наскакивает…

После этого Заносов проникается ко мне уважением и рассказывает о своей жизни. Малышев отсыпается с тяжким храпом, а мы сидим на кровати Заносова и разговариваем о том, как его «занесло».

Обычный рабочий парень. Отец – пьяница. Пропивал домашнее имущество, наглел в доме, изводил и бил мать. Заносов, как подрос, сам стал давать ему сдачи, защищал маму. Что оставалось, кроме работы и дома? Друзья-собутыльники, девки. Как соберутся вечерком парни, так разве удержишься, чтобы не выпить. А выпьешь добрую косушку – вовсе понятие пропадает. Женитьба тоже не вытащила из болота. Скучно все время с бабой! Тянуло к друзьям, таким же «женатикам». После одной пьянки очнулся в сарае с какой-то проституткой. Вскоре обнаружил у себя признаки гонореи. Гадко, стыдно перед женой. Но ничего, вылечился, простила.

Все наладилось… И тут это дело… Все кончено… А жена беременная, скоро должна родить… Как на суде показаться ей на глаза?

Как ни странно, этот наиболее симпатичный и неиспорченный из встретившихся мне уголовников сидит за участие в групповом изнасиловании несовершеннолетней. Не сразу, после долгого сидения с ним в одной камере я начал понимать, что привело его к такому финалу. Парень, сам по себе неплохой, среди других совершенно обезличивался. Предполагаю, что и его соучастники были такими же. Никто из них в отдельности, пожалуй, не совершил бы этого. Уж Заносов точно не совершил бы. Но собранные вместе, они превращались в коллективного бессмысленного зверя. Соединившись, они теряли себя, и никто из них уже не мог возвыситься до личной ответственности, до простых слов: «Что я делаю?» Произнеси хоть один из них эти слова – и все бы отрезвели, остановились. Но тут сумма была намного ниже каждого из слагаемых… Малышевы в обществе составляют меньшинство, но, увы, общество, суммируясь, превращается в одного большого Малышева…

Я читал обвинительное заключение Заносова.

Составлено оно было со слов потерпевшей, которая, по словам Заносова, себя старалась обелить и потому опускала ряд существенных моментов. Меня ему не было резона обманывать, и Заносов изложил все, как у них было.

Собрались вечерком три добрых молодца, все молодые, женатые, у кого ребенок уже есть, у кого жена на сносях. Как водится, выпили и пошли искать приключения. Смотрят, две девчонки стоят, они их [36] толком даже не разглядели. Один, понахальнее, подходит к ним «договариваться». Одна девчонка, видя пьяных, поспешно улетучивается. Вторая проявила больше женского любопытства и к тому же хотела досадить какому-то мальчику из своего класса.

– Договорились, – подмигивает парень дружкам. Идите следом, всем хватит.

Заносов со вторым товарищем заметно отстали от парочки, чтобы не мешать, потеряли ее из виду, шли медленно в потемках через луг, примыкающий к городу. Вдруг Заносов наткнулся на куст и в слабом свете луны увидел лежащую под ним парочку. Его нахальный друг завершал процесс раздевания незнакомой леди, а та, вроде бы, не проявляла особых признаков недовольства.

Заносов отшатнулся и вместе с напарником отошел в сторонку. Они уже порядочно удалились, как вдруг услышали крик. Обернулись. Увидели голую девку. Она бежала по тропинке от нахального друга, который кричал товарищам:

– Держи ее!

Этот крик решил все. Он слил индивидуальные души в единого безответственного зверя. Заносов с напарником бросились наперерез, ни о чем больше не рассуждая, с простодушием гончих, которым крикнули «ату!»

Видимо, в последнюю минуту девочка побоялась лишаться невинности, вырвалась и бросилась бежать. Но было поздно. Озверевшая орава настигла ее возле кукурузного поля, повалила на землю. Кто-то отломал большой кукурузный початок и пригрозил прибить девчонку, если будет брыкаться. Но тут произошел конфуз: то ли от пьянки, то ли от погони, то ли от азарта никто из троих в эту минуту не обладал потенцией совершить задуманное. Что делать? Один догадался возбудить себя механически, его примеру последовали остальные, и все трое стали полноправными соучастниками. После этого они разошлись по домам. Вернувшись домой совсем поздно, девочка застала взволнованную маму, которой подружка уже разболтала, что чадо куда-то пошло с пьяными мужиками. Естественно, от матери не укрылось происшедшее, и она побежала в милицию. Подружка пострадавшей запомнила неподнимающееся веко, и милиция легко отыскала виновников, которые давненько были у нее на примете.

Только теперь, под судом, Заносов по-настоящему разглядел свою жертву. Была она, по его словам, очень некрасивая, ни в жисть бы не [37] позарился. Надо же!

Расстрела никому не дали, но срока прокурор потребовал почти предельные.

14. РУССКИЙ ОТЕЛЛО

После завтрака раздался стук в дверь:

– Собирайтесь в баню!

Это тоже маленький праздник – водят ведь раз в десять дней, да еще воруют дни при межкамерных перетасовках. Все бурно зашевелились. Стаскиваем наволочки, бросаем в них белье, ждем. Скрежет ключа. Друг за другом выходим в коридор. Вслед за ментом направляемся под скрежет ключей наружу, в тюремный двор. Солнце больно ослепляет глаза; крепкий, чистый, морозный воздух чуть не валит с ног, опьяняет совершенно.

Грязный предбанник. Мент заглядывает в волчок – там еще моются бабы, доносятся женские голоса. Нам приходится ждать, а пока «парикмахер» стрижет головы тех, у кого волосы отрасли на сантиметр. Без дезинфекции, всех одной машинкой. Выводят и усаживают рядом с нами еще одного человека – этапного. У него на голое тело надета не застегнутая фуфайка, в руках другая – вот и все богатство. Подготовился к лагерю, едет из «крытой» (Владимирская тюрьма). Банщик, скучая, скалится на меня:

– Что, близок локоть, да не укусишь (пытается укусить свой локоть), крепка наша власть!

– Всему свое время.

– А ты, начальник, гнило-ой! – неожиданно присматривается к нему новенький.

И правда, весь он какой-то хлипкий, источенный завистью, злобностью маленькой собачонки.

– Прогниешь тут с вами! – ворчит «начальник» и отворачивается.

– Ты что, политический? – тихо спрашивает меня новенький.

– Да.

– Я тоже. Раньше был. Теперь за массовые беспорядки в лагерях переведен в «бандиты». Еду из «крытой» в тамбовские лагеря…

Между тем нам приказывают войти в баню, так как бабы уже вышли через другую дверь. Нам дают по крохотному кусочку вонючего мыла, мы с грязными тазами выстраиваемся в очередь к кранам. Ставим тазы [38] с водой на скамейки, моемся. Попутно я жадно расспрашиваю и рассматриваю человека из того мира, в который мне предстоит попасть. Вид у него, как в кинофильмах про концлагеря: длинный, истощенный, на тонких ногах, все кости наружу, пергаментная кожа…

– Кто сидит в политлагерях?

– Всякие есть. Кроме наших сидят полицаи. Говорит: «Я политический» – а сам сотню жидов в газовой камере замочил. Тоже ведь люди…

Несмотря на мой пиетет к старому зеку, это «тоже» больно резануло по сердцу.

Не успели мы намылиться, как мент (гнилой) начал стучать в дверь и пронзительно орать:

Кончайте, кончайте, время, выходите!

Препирательства, шум, крики. Одна из особенностей расейской жизни – отсутствие каких-либо четко установленных, объявленных и общеизвестных норм. Все аморфно, и каждый использует неопределенность в своих интересах. Банщик старается поскорее отделаться от своих обязанностей и отводит на мытье считанные минуты. «Прогульщик» ворует время прогулки, пользуясь отсутствием часов у зеков. Воровство наглое: по двадцать минут, по полчаса (из положенного часа). О каких-то десяти минутах никто и разговаривать не станет.

Наконец, с криком, воем и скандалом, оглушенные, охрипшие, обалдевшие, мы кое-как добились появления воды (банщик отключил краны) и поскорее смыли засохшее мыло с холодного тела.

Нашего случайного попутчика увели в этапную камеру, а мы вернулись в свою. Носки постирать в этот раз так и не успели. Прачечная их в стирку не берет, а в камере есть только бачок с питьевой водой, в обрез.

В камере застаем новенького; маленький, тщедушный, согнутый, как палец, человечек, пожилой, с плаксивым выражением лица.