Роман "Предел забвения" (2012, 416 стр.) (pdf 9,7 mb) – июль 2025

– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

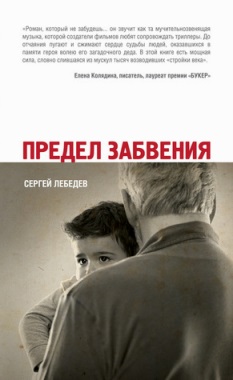

Сергей Лебедев – новое имя в русской интеллектуальной прозе, которое уже очень хорошо известно на Западе. «Предел забвения» – первый роман Лебедева, за право издать который только в Германии «сражались» 12 издателей! Он был на «ура» встречен во Франции и Чехии и продолжает своё триумфальное шествие среди европейских читателей.

Это – роман-странствие, рассказывающий непростую историю юноши – нашего современника, – вдруг узнавшего, что его дед был палачом в лагере. Как жить с таким знанием и как простить любимого человека? «Предел забвения» написан в медитативной манере, вызывающей в памяти имена Марселя Пруста и Генри Джеймса. Он сочетает в себе достоинства настоящей качественной литературы и яркость исторической проблематики и придётся по душе не только любителям «лагерной» темы, но и тем, кто ценит современный зарубежный роман с элементами триллера и мелодрамы!

(Аннотация издательства)

«Роман, который не забудешь... он звучит как та мучительнозвенящая музыка, которой создатели фильмов любят сопровождать триллеры. До отчаяния пугают и сжимают сердце судьбы людей, оказавшихся в памяти героя волею его загадочного деда. В этой книге есть мощная сила, словно слившаяся из мускул тысяч возводивших «стройки века».

Елена Колядина, писатель, лауреат премии «Букер»

«Роман Сергея Лебедева – событие, которое для современной отечественной литературы значит очень много. Каким бы страшным ни было лагерное прошлое нашей страны, с какими бы шоковыми фактами массового уничтожения людей читатель ни столкнулся в романе, в этом смысле в книге нет ничего, что не описано уже Солженицыным и Шаламовым, множеством выживших – и не промолчавших – свидетелей. Важно другое: на сегодняшний день эта книга едва ли не в одиночку делает непомерно трудную работу исторического покаяния, от которой российское общество отказалось. Собственно, это «Вопрос о вине», написанный по-русски в начале XXI века».

Ольга Лебедушкина, писатель, критик

Фрагменты из книги:

"Но вот однажды мы с другими детьми играли с пришедшим из деревни дядей Ваней – Железная Шея; в шее, у самой сонной артерии, у него сидел осколок снаряда, который не рискнули извлекать, и нашей любимой игрой было привешивать на шею магнитики, которые держались на живом теле. Дядя Ваня был старик, горевший танкист; его старались отвадить от детей, потому что лицо его и голову поразила болезнь: каплевидные наросты, похожие на мясо петушиного гребня, не прикрытого кожей и состоящего из кровеносных сосудиков; казалось, лицо его оплавилось и плоть застыла в этих каплях, дрожащих, висящих на мясистых ножках, отвратительных именно тем, что они обнажали – на лице! – изнанку тела, животную, как этот самый гребень петуха.

Но дети не боялись, не испытывали отвращения; дядя Ваня – Железная Шея казался нам единственным человеком из всех, кого мы знали, с которым случилось что-то очень существенное; мы знали, что он воевал, и видели – он воевал. Конечно, дети стерегутся убогих, больных, неосознанно оберегая в себе доверие к жизни и к будущему; но дядя Ваня был столь уродлив, что это становилось уже карикатурой на уродство; разрушение лица зашло столь далеко, что уже не резало глаз.

И потом – он не нуждался ни в жалости, ни в сочувствии; дядя Ваня носил в своём теле давнюю, отсроченную смерть сорок четвёртого года, погубившую четверых его товарищей; ей оставалось всего несколько миллиметров, на которые не пропустила осколок плоть, но осколок двигался в теле, медленно, как дрейфуют континенты, приближаясь к артерии, и, по сути, для дяди Вани всё ещё длился тот взрыв, накрывший танк – он унёс в себе траекторию полёта осколка и всегда жил на этой траектории."

* * *

"Нет, он не видел во мне чистенького мальчика, чья наивность могла бы раздражать его; не хотел доказать, что всякий человек скорее склонен ко злу, чем к добру, он был далёк от обобщений; не пытался и оправдать себя, выводя тотальную зависимость человека от обстоятельств. Он ненавидел меня за то, что я пришёл из мира, где есть мобильные телефоны, иностранные машины, Интернет, вай-фай, поездки за границу, боулинг и роуминг, мир переменился, люди предпочли не помнить ничего, чем помнить со страхом или помнить со скорбью, и старик шептал, – думая, что кричит, – что он начальник расстрельной команды, что он видел, как путы бьёт навылет тело доходяги, а доходяга не подыхает, потому что раны опасны для здорового тела, а человек в крайней степени истощения уже не ощущает рану как рану, он чрезвычайно вынослив к смерти. Старик шептал, думая, что кричит, что к заброшенным отвалам рудника, куда сбрасывали мертвецов, много лет потом приходили медведи; он шептал, что расстреливал сам, из нагана, из винтовки, шептал, что вблизи города до сих пор есть невскрытые могилы, он знает, он может показать, где, если я не верю; старику было страшно.

Он страшился не того, что сделал; он испугался, когда оказалось, что он, начальник расстрельной команды, – никто в теперешнем мире; ему не плевали в лицо, но его и не боялись больше. Он, переживший не только своих жертв, но и тех, кто мог бы свидетельствовать о них и за них, остался один; все расстрелы, все убийства были забыты, целая эпоха ушла на дно памяти, и он, запертый внутри неё, всё пытался доказать, что он – был; старик не мог перенести, что причинённое им зло не существовало больше как зло; он убивал, а мир в конце концов закрыл, а потом открыл глаза, и всё стало так, будто ничего не было. Мир не заметил, и старик лишился единственной, потусторонней почти, извращенно-духовной опоры в самосозерцании преступника: осознавать, что ты содеял нечто непоправимое, неотменимое, раз и навсегда случившееся, заступил на место Бога; что содеянное – в бытийном смысле – не изгладится и не забудется."

* * *

"Баржи причалили к большому острову посреди реки – так было удобнее капитанам буксиров; людей высадили на этот остров, на длинную отмель, где не было ничего, кроме плавника – обкатанных водой древесных стволов; был солнечный, тёплый день, и заключённые, хотя охрана и стреляла, бросились в реку купаться. Вода помутнела от грязи, когда в неё вошли несколько тысяч человек, по реке плыли остатки одежды, сопревшей в тесноте трюмов, где люди стояли плечом к плечу; ледяная вода студила тело, и люди вскоре бросались обратно на берег, бегали по песку, обнимаясь, сбиваясь в кучи, чтобы согреться. Вода – талая вода вчерашних снегов, вода обновления, вода новой жизни – смыла долгий путь, смыла ржавчину и нечистоты, солнце играло в волнах так, что думалось – вот-вот появится рыба метать икру на отмелях; но солнечный свет был краток, краток нарождающийся день, и те немногие, кто был ещё в силах рискнуть жизнью, – бросались в воду, цеплялись за проплывающие деревья, за облепленные водорослями, илом глыбы донного льда, всплывшие и влекомые течением; охрана стреляла, тугой холодеющий воздух хлестко бил по барабанным перепонкам, ноздри будоражил дым пороха, въедливый, острый.

Потом буксиры и баржи ушли, а люди остались на острове. Наступила ночь, а наутро пошёл снег – с севера притянуло штормовые тучи; снег был густ, он потушил слабые костры из мокрых брёвен; ссыльные искали спасения в промоинах, пытались вырыть норы в песке, устроить землянки с накатом, но снег проникал всюду, даже внутрь трухлявых стволов, куда забивались люди; переплыть реку в половодье было невозможно на тех лодках, что были у кочевого народа, лёгких плоскодонках, обтянутых шкурами, и поэтому они только видели, как над островом сгущались дым и гарь, как в этом облаке вспыхивали и гасли сполохи занимавшегося пламени; несколько дней, пока шёл снег, оттуда доносились крики, а потом, в самую холодную ночь, был слышен только стон; снег прекратился, туман развеялся – но на острове уже не было живых; даже тел не было видно – люди попрятались, кто как мог, и умерли в земляных укрытиях, выкопанных руками, сучьями, тем немногим инструментом, что был им выдан.

Когда река успокоилась, кто-то переплыл на остров; там был смрад, туда слетелись птицы с реки; с острова привезли мешки с мукой (ссыльным оставили пищу, но не дали посуды) – но муку эту не стали есть; в следующие годы остров не раз накрывало половодьем, кости унесло, и сам остров отодвинуло по руслу; и только порой в нём открывались ямы, где в глубине лежали в вечной мерзлоте мертвецы."

Страничка создана 3 июля 2025.